- 역주 석보상절

- 역주 석보상절 제21

- 화덕보살의 전신인 묘장엄왕이 법화경을 수지하고 많은 공덕을 쌓은 인연

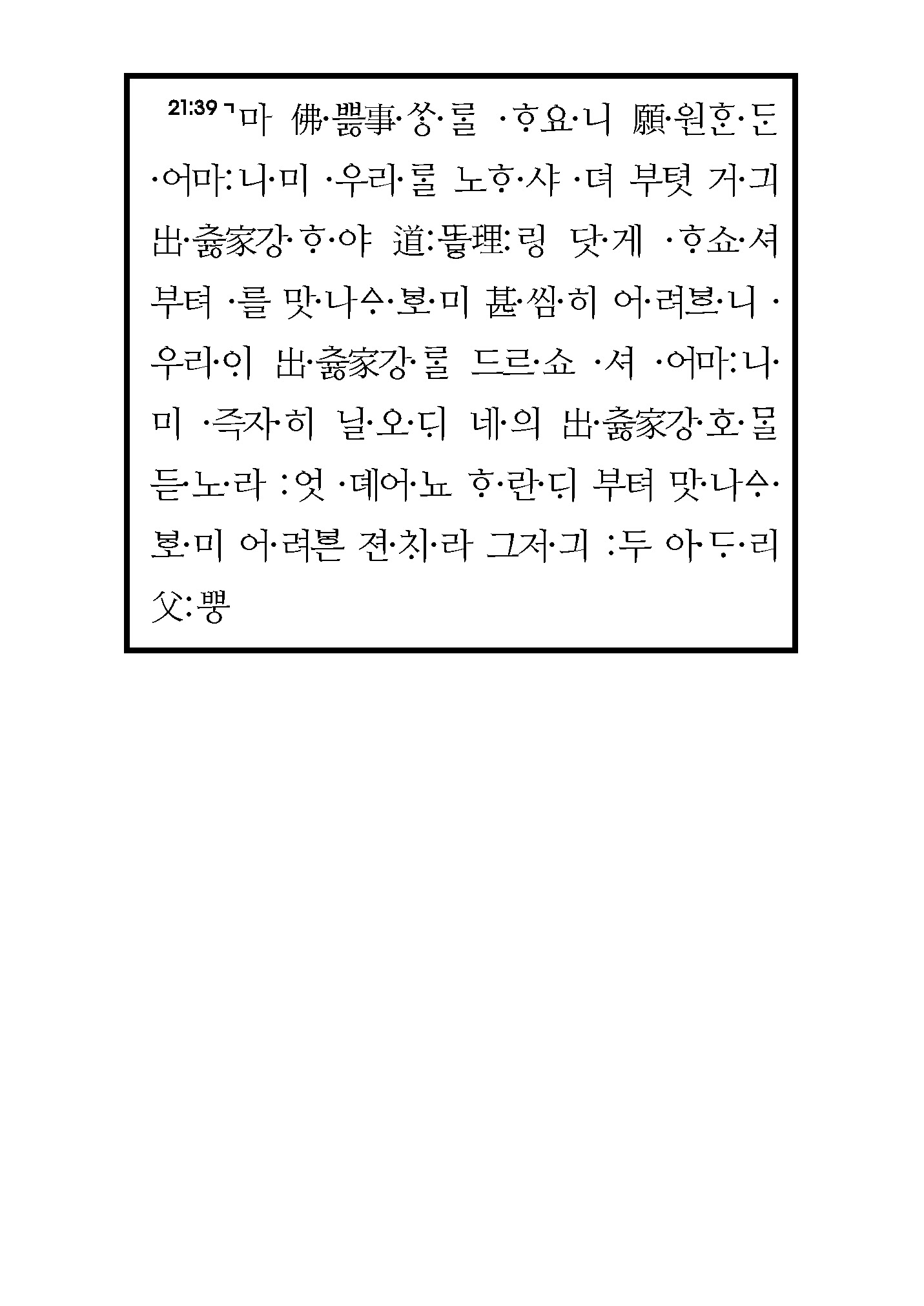

- 화덕보살의 전신인 묘장엄왕이 법화경을 수지하고 많은 공덕을 쌓은 인연 14

화덕보살의 전신인 묘장엄왕이 법화경을 수지하고 많은 공덕을 쌓은 인연 14

[화덕보살의 전신인 묘장엄왕이 법화경을 수지하고 많은 공덕을 쌓은 인연 14]

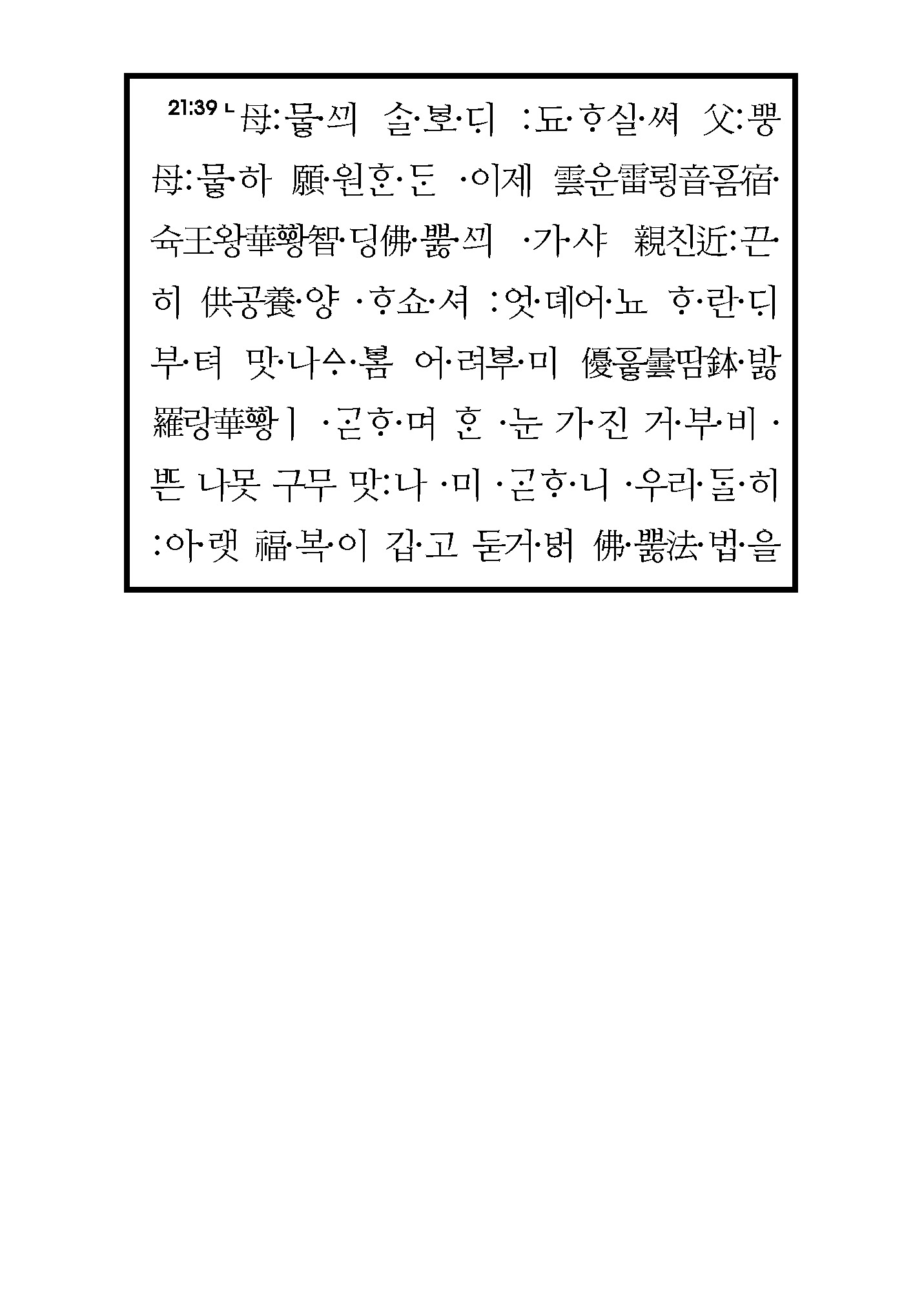

석보상절 21:39ㄴ

母 됴실쎠:

좋습니다! 둏-[好]+(/으)시(주체높임 선어말어미)+(/으)ㄹ쎠(감탄법 어미). 해당 원문은 ‘善哉’임. ¶大衆이 소리로 讚歎 됴실쎠〈월석 22:21ㄴ〉.

부모(父母)하:

부모님이시여! 父母+하(존칭 호격조사). ¶父母하 出家 利益을 이제 마 得과다〈석상 11:37ㄴ〉.

우담발라화(優曇鉢羅華):

uḍumbara 상과(桑科)에 딸린 무화과의 한 종. 학명은 Ficus Glomerata임. 나무 크기는 한 길 남짓하고 잎은 4~5촌. 뾰쪽한 끝이 가늘고, 꽃은 자웅의 구별이 있음. 3천 년 만에 한번 꽃이 핀다 하여, 아주 희유한 일에 비유함.

거부비:

거북이. 거붑[龜]+이(주격조사). 거붑〉거북. ¶祖上애셔 仙道 닷거늘 靈 거부비 그리믈 지여 나니라〈능엄 3:76ㄱ〉.

:

뜬. -[浮]+(/으)ㄴ(관형사형어미). ¶오직 더품 體 자바 일후믈 全潮ㅣ라 며〈능엄 2:19ㄱ〉.

구무:

구멍. /구무[穴]. ‘구무’는 단독형이고, 조사를 취하면 ‘구무도, 구무마다, 구무와’를 제외하고 ‘굼기, 굼글, 굼근, 굼그로, 굼긔, 굼기라’와 같이 씌었음. ¶一切 터럭 구무마다 그지 업스며 數 업슨 비쳇 光明을 펴샤〈19:38ㄴ〉. 窟 굼기라〈월석 1:월석서21ㄱ〉.

맛나미 니:

만남과 같으니. ‘-’는 주격조사를 지배하여, 여기서는 비교의 기능으로 씌었음.

둗거:

두꺼워. 둗겁-[厚](ㅂ불규칙)+어(연결어미). 파생명사 ‘둗긔’는 현대국어 ‘두께’의 소급형이다. 이 ‘둗긔’와 ‘두텁다’란 어휘로 보아 기원적으로는 어근 ‘둩-’에 접미사 ‘-겁-’이나 ‘-업-’이 붙어서 형용사가 파생된 것으로 보임. 〈월석〉의 언해는 ‘두터’이고, 〈법화〉의 언해는 ‘둗거워’임. ¶ 婆鶯門의 리 前生ㅅ 福이 둗거 모다 恭敬며 行住坐臥애 諸天이 衛護더니〈월석 21:19ㄴ〉.

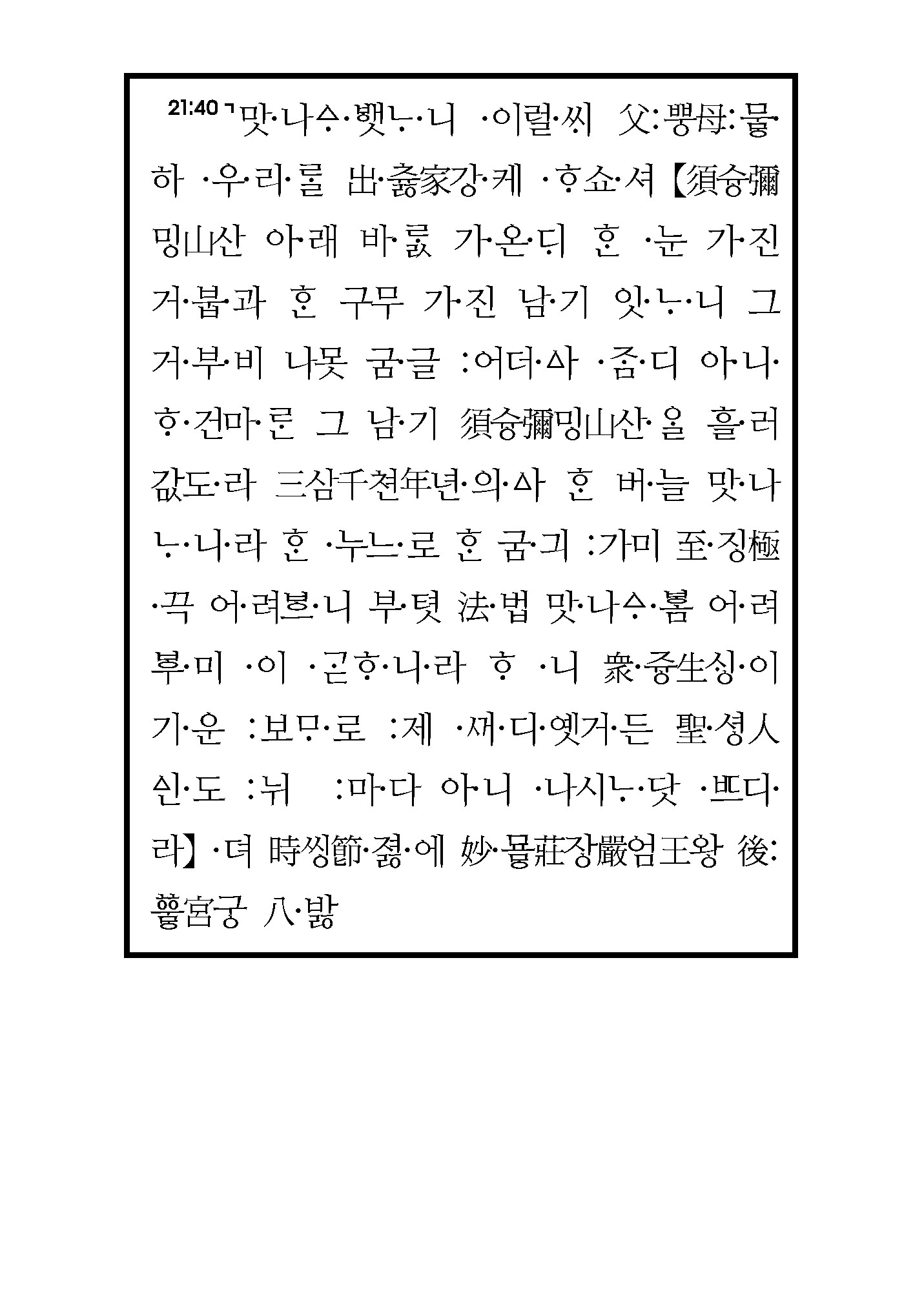

석보상절 21:40ㄱ

맛나니 주009) 맛나니:

만나니. 맛나-[遇]+//(객체높임 선어말어미)+아(보조적 연결어미)#잇-[在]+(현재시상 선어말어미)+(/으)니(원인·이유의 연결어미). ¶命終 後에 二千億 부텨를 맛나니 다 號ㅣ 日月燈明이러시니〈석상 19:32ㄴ〉.

우리 출가(出家)케 쇼셔:

우리를 출가하게 하소서. ‘케’는 ‘하게’의 축약으로 ‘게 -’는 사동 형식이다. ‘게 -’ 사동문의 피사역주는 주격, 목적격, 여격 또는 ‘로 여’ 등이 쓰이는데 여기서는 ‘’이 쓰였음.

Ⓒ 필자 | 수양대군(조선) / 1447년(세종 29)

〔월인석보언해〕

월인석보 19:80ㄱ

그제 두 아리 父母 닐오 됴실쎠 父母하 願 이제 雲雷音宿王華智佛 가샤 親近 供養쇼셔 엇뎨어뇨 란 부톄 難히 맛나미 優曇鉢羅華월인석보 19:80ㄴ

ㅣ 며 눈 가진 거부비 나못 구무 맛나미 니 우리 아 福이 깁고 두터 生애 佛法을 맛나니 이럴 父母ㅣ 우리 出家케 쇼셔 엇뎨어뇨 란 諸佛 맛나미 어려며 時節도 맛나미 어려니다〔7:137ㄱ〕十四勸親覲佛

〔법화경〕 於是예 二子ㅣ 白父母言호 善哉父母하 願時往詣雲雷音宿王華智佛所샤 親近供養쇼셔 所以者何ㅣ어뇨 佛難得值ㅣ 如優曇鉢羅華시며 又如一眼之龜ㅣ 值浮木孔시니 而我等이 宿福이 深厚야 生值佛法오니 是故로 父母ㅣ 當聽我等샤 令得出家케쇼셔 所以者何ㅣ어뇨 諸佛이 難值시며 時亦難遇ㅣ실니다

〔법화경언해〕○〔7:137ㄴ〕이제 두 아리 父母 오 됴실쎠 父母하 願오 이제 雲雷音宿王華智佛 가샤 親近 供養쇼셔 엇뎨어뇨 부톄 시러 맛나옴 어려우시며 優曇鉢羅華ㅣ 시며 눈 거부비 나못 구무 맛남 시니 우리 아 福이 깁고 둗거워 生애 佛法을 맛나오니 이런로 父母ㅣ 반기 우릴 드르샤 出家 得게 쇼셔 엇뎨어뇨 諸佛이 맛나옴 어려우시며 〔7:138ㄱ〕時도 맛나미 어려울니다

[화덕보살의 전신인 묘장엄왕이 법화경을 수지하고 많은 공덕을 쌓은 인연 14]

그때 두 아들이 부모님께 사뢰되, “좋습니다! 부모님이시여! 원하건대 이제 운뢰음숙왕화지불(雲雷音宿王華智佛)께 가셔 친근히 공양하소서. 어째서인가? 하면 부처님을 만남 어려움이 우담발라화(優曇鉢羅華)와 같으며 한 눈 가진 거북이 뜬 나무의 구멍 만남과 같으니 우리들이 예전의 복이 깊고 두터워 불법을 만났으니 이러므로 부모님이시여! 우리를 출가하게 해 주소서.”라고 하였다.

Ⓒ 역자 | 김영배·김성주 / 2012년 10월 9일