- 역주 석보상절

- 역주 석보상절 제21

- 약왕보살 등이 법화경을 수지하는 중생을 호지하는 다라니를 말함

- 약왕보살 등이 법화경을 수지하는 중생을 호지하는 다라니를 말함 8

약왕보살 등이 법화경을 수지하는 중생을 호지하는 다라니를 말함 8

[약왕보살 등이 법화경을 수지하는 중생을 호지하는 다라니를 말함 8]

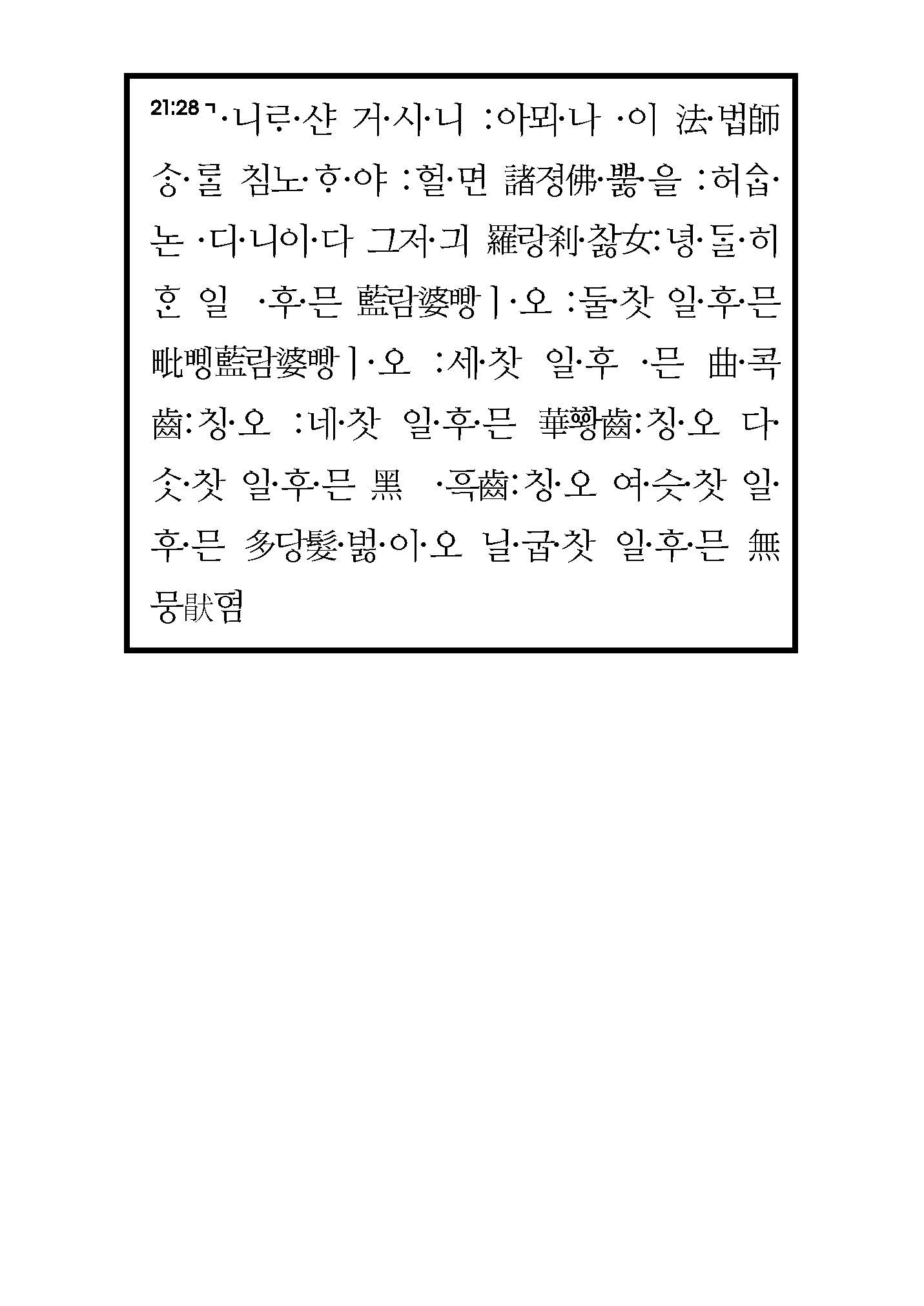

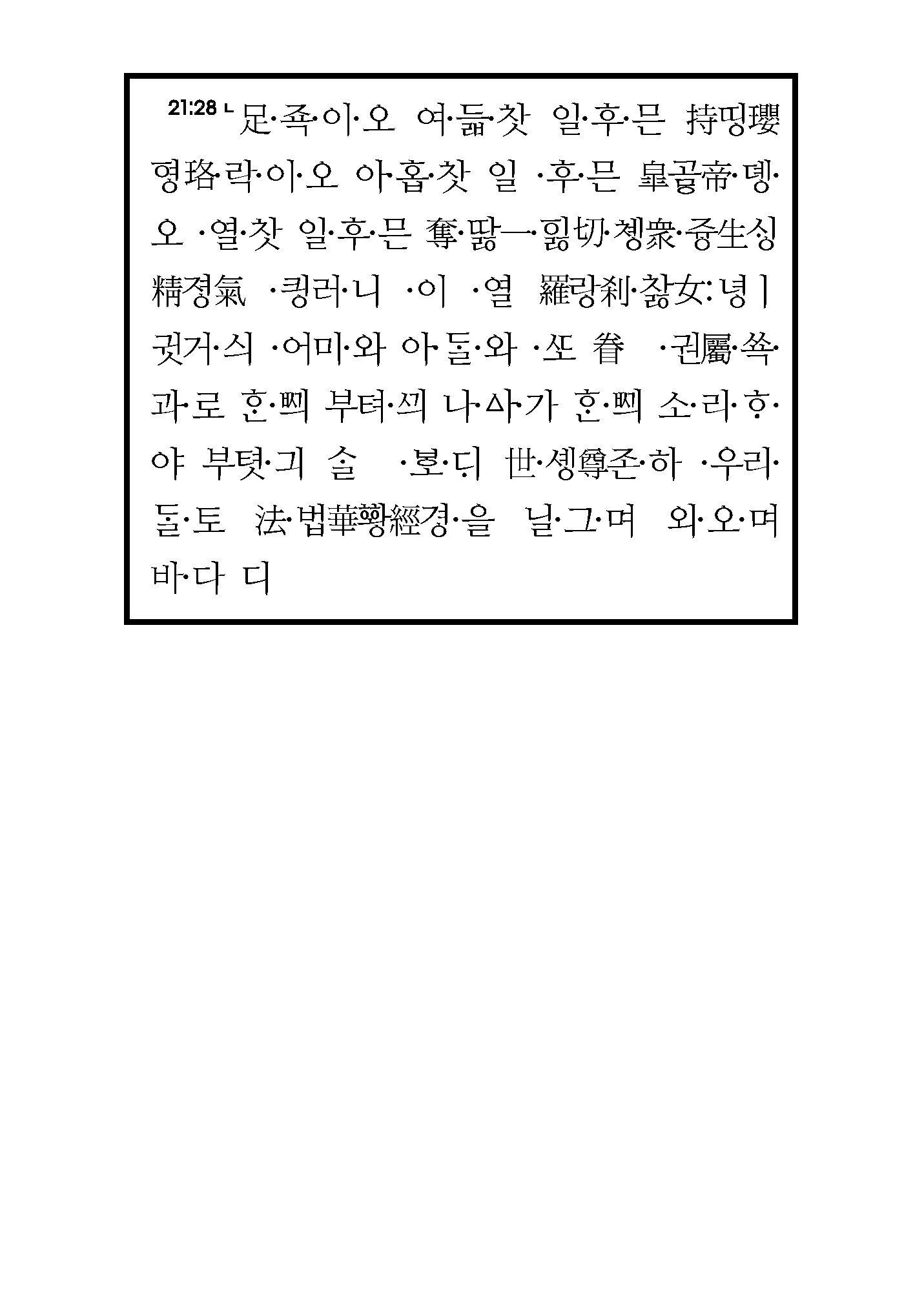

석보상절 21:28ㄴ

足이오 나찰녀(羅刹女):

rākṣasī 8부중(部衆)의 하나인 나찰의 여성형. 나찰이 추악한 외모를 지닌 데 대하여 나찰녀는 아름다운 외모를 지녔다고 함.

귓거싀:

귀신의. ‘귓것’은 ‘귀(鬼)+ㅅ(관형격조사)#것(의존명사)+의(관형격조사)’로 이루어진 단어임. ‘귓것’은 한자어와 고유어가 결합된 합성어임.

:

함께. 이는 본래 ‘[一]#[時]+/의’. 합성 부사가 되면서 2음절 첫소리 ‘ㅂ’의 역행동화로 1음절 말의 ‘ㄴ’이 ‘ㅁ’으로 변동되어 후대에는 ‘’가 됨. ¶大衆히 해 업더디여 그울며 우니〈석상 23:21ㄴ〉.

부텨:

부처님께. ‘’의 ‘ㅅ’은 기원적으로 속격조사임. ‘부텻긔’로도 표기됨. ¶즉자히 쉰 아 몯거늘 羅睺羅 조차 부텨 가아 禮數대〈석상 6:9ㄴ〉. 須達이 이 말 듣고 부텻긔 發心 니와다〈석상 6:19ㄱ〉.

나가:

나아가. 낫-[進](상성, ㅅ불규칙)+아/어(보조적연결어미)#가[去]+아/어(연결어미). ¶ 믈 리여 샤 棺 알 나가 禮數시고 울며 니샤〈석상 23:28ㄱ〉.

소리야:

소리를 내어. 소리를 질러.

:

사뢰되. 여쭈되. -[白](ㅂ불규칙)+오/우~로(양보·설명의 연결어미). 양보의 연결어미는 음성모음으로 된 어간 뒤에서는 ‘-오’, 양성모음으로 된 어간 뒤에서는 ‘-우’, 서술격조사 뒤에서는 ‘-로’로 교체됨. ‘-오/우’는 선행문이 후행문에 대한 양보의 의미를 가지게 하여 문장을 확대시킴.

세존(世尊)하:

세존이시여! 세존+하(존칭호격). ¶世尊하 오래 生死애 겨샤 法 求샤 나라히며 妻子ㅣ며 머리며 누니며 骨髓며 리시니〈월석 4:48ㄴ〉.

우리토:

우리들도. 우리[我等]+ㅎ(복수접미사)+도(보조사).

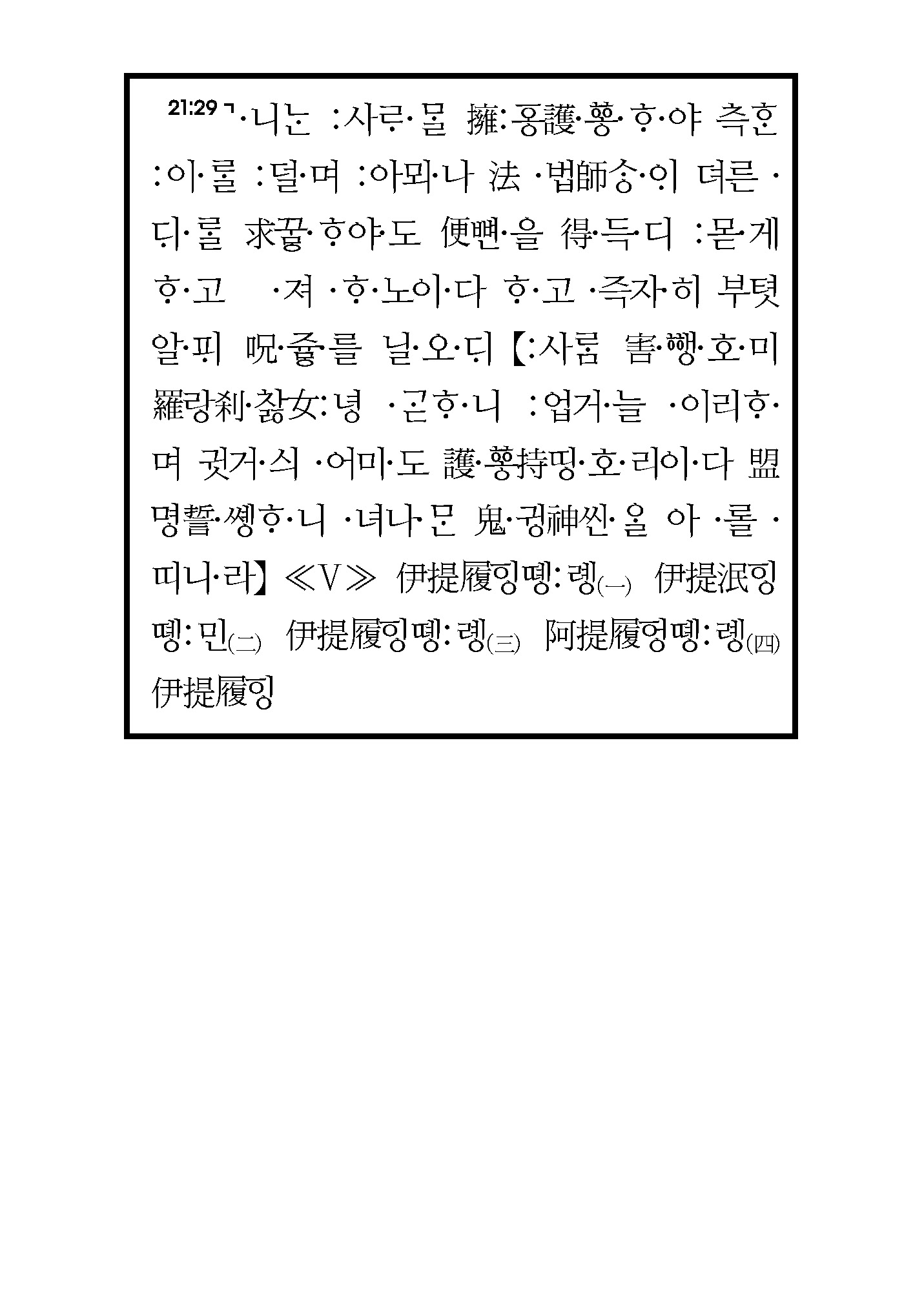

석보상절 21:29ㄱ

니 사 擁護야 측 주010) 측:

측은한. 섭섭한. 슬픈. 측-+(/으)ㄴ(관형사형어미). ¶이제 世尊 막 보니 측 미 업거다〈월석 10:8ㄴ〉.

덜며:

없애며. 제거하며. 덜-[除]+(/으)며(연결어미). ¶둘흔 理예 마 마리니 드르리로 疑心을 덜며 惑 앗게 씨라〈영가 상47ㄱ〉.

뎌른 :

모자란 데. 짧은 데. 즉 ‘단점’을 이르는 말. 뎔-[短]+은(관형사형어미).

득(得)디:

득하지. 얻지. 득(得)-+디(부정의 보조적 연결어미). ‘득-’의 ‘’는 자음어미 ‘-디’가 연결되기 때문에 탈락하였음.

호지(護持)호리다:

호지(護持)할 것입니다. 護持-+오/우(의도법 선어말어미)+(/으)리(미래시상 선어말어미)+(/으)(상대높임 선어말어미)+다/라(설명법 종결어미).

녀나믄:

남은. 녀느(관형사)#남-[餘]+은(관형사형어미). ¶오직 大乘 經典 受持호 즐기고 녀나믄 經 偈도 受티 아니호매 니를면〈법화 2:172ㄴ〉. 녀나믄 사믄 의 니쳔 식 바도려 야〈번박 34ㄱ〉.

아롤 띠니라:

알 것이다. 알아야 한다〈의무〉. 알아야 한다〈당연〉. 여기서의 문맥적 의미는 ‘나찰녀’와 ‘어머니’에 대해서도 알 수 있으니, 당연히 나머지 남은 귀신에 대해서도 알 수 있을 것이다라는 의미임.

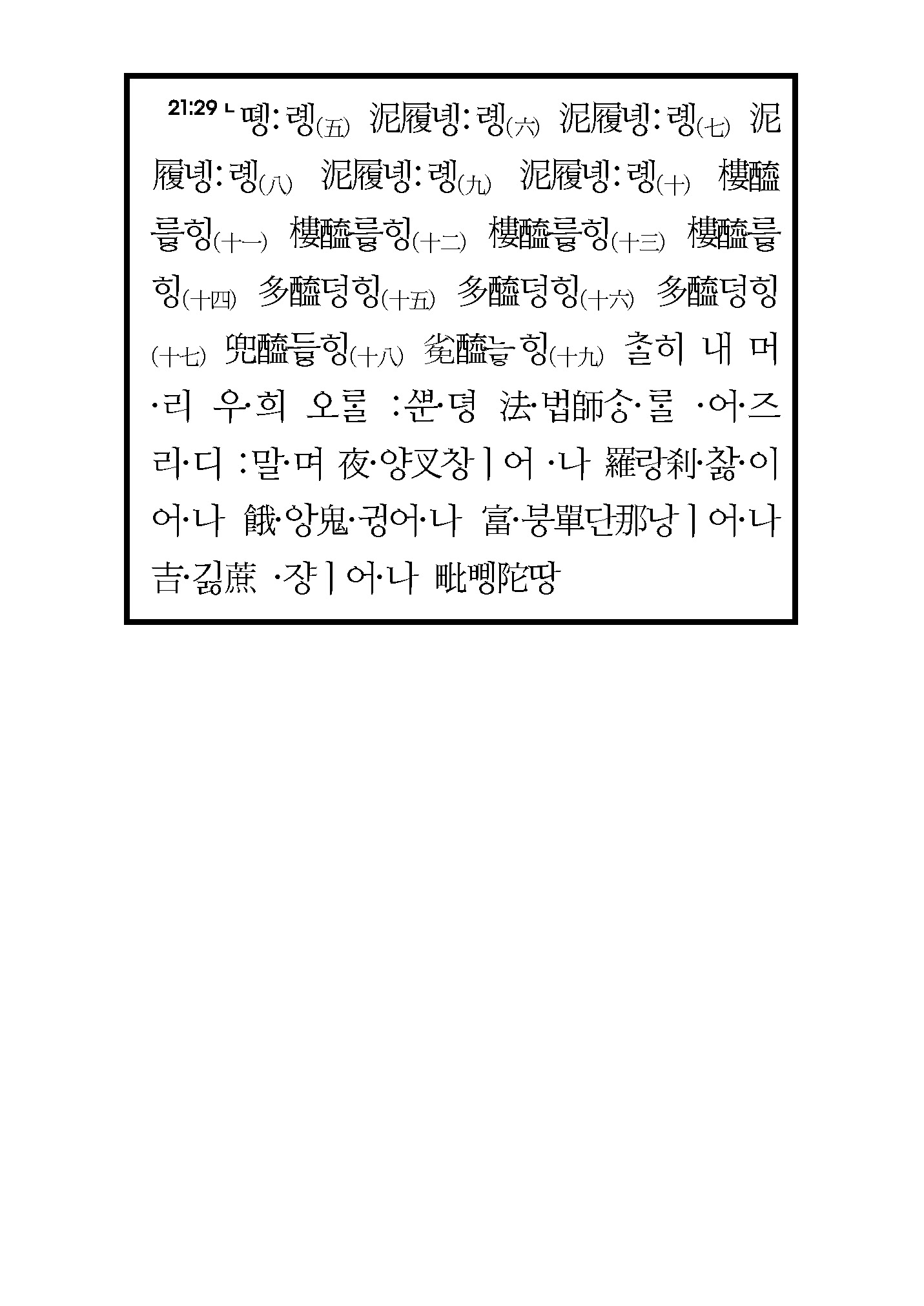

석보상절 21:29ㄴ

똉롕(五) 泥履녱롕(六) 泥履녱롕(七) 泥履녱롕(八) 泥履녱롕(九) 泥履녱롕(十) 樓醯힝(十一) 樓醯힝(十二) 樓醯힝(十三) 樓醯힝(十四) 多醯덩힝(十五) 多醯덩힝(十六) 多醯덩힝(十七) 兜醯힝(十八) 㝹醯느ᇢ힝(十九) 히:

차라리. 히(평-평, 부사). ¶惡道애 러디리니 히 說法 마오 涅槃애 어셔 드사 리로다〈석상 13:58ㄱ〉.

우희:

위에. 우ㅎ[上](ㅎ종성체언)+의(특이 처소의 부사격조사).

오 뎡:

오를 뿐. 오늘 뿐이지. ‘-뎡’은 앞의 사실을 가정하되 뒤의 사실이 앞의 사실에 매이지 않음을 나타내는 어미. ¶色蘊이 업슬 뎡 受想行識 잇니라〈월석 1:37〉.

어즈리디:

어지럽히지. 어지럽게 하지. 어즐-[亂]+이(사동접미사)+디(보조적 연결어미). ¶이제 되 中國 어즈리거늘 天子ㅣ 邪曲 마 올히 드르시니〈월석 2:74ㄱ〉.

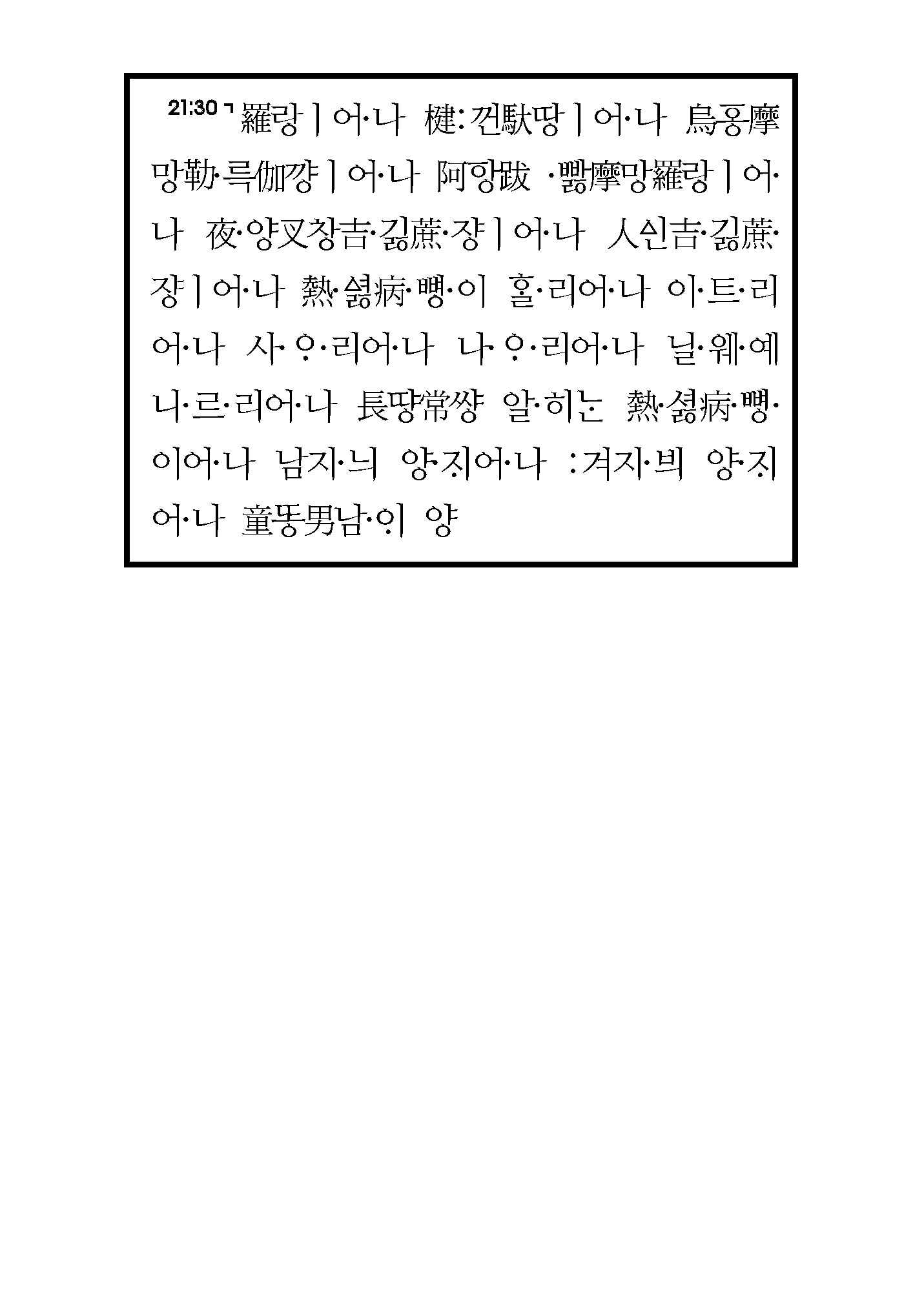

석보상절 21:30ㄱ

羅ㅣ어나 리어나:

하루이거나. [一日]+이(서술격조사)+거(확인법 선어말어미)+나(양보의 연결어미). ‘’의 ‘·’가 탈락하여 ‘리’로 변동됨. ¶世尊이 몃 里 녀시니고〈석상 6:23ㄱ〉. 어버 子息 호 아니한 어니와 아 命終야〈석상 6:3ㄴ〉.

장상(長常):

항상. 늘. ¶부톄 비록 涅槃야도 舍利 長常 이셔〈석상 23:8ㄱ〉.

알히:

앓게 하는. 앓-[痛]+이(사동접미사)+(현재시상 선어말어미)+(/으)ㄴ(관형사형어미). 해당 원문은 ‘若常熱病이며’인데 ‘알히는’은 원문에 없는 부분이 첨가된 것임. ¶信티 아니면 제 몸 알효 사 의오〈법화 2:162ㄱ〉.

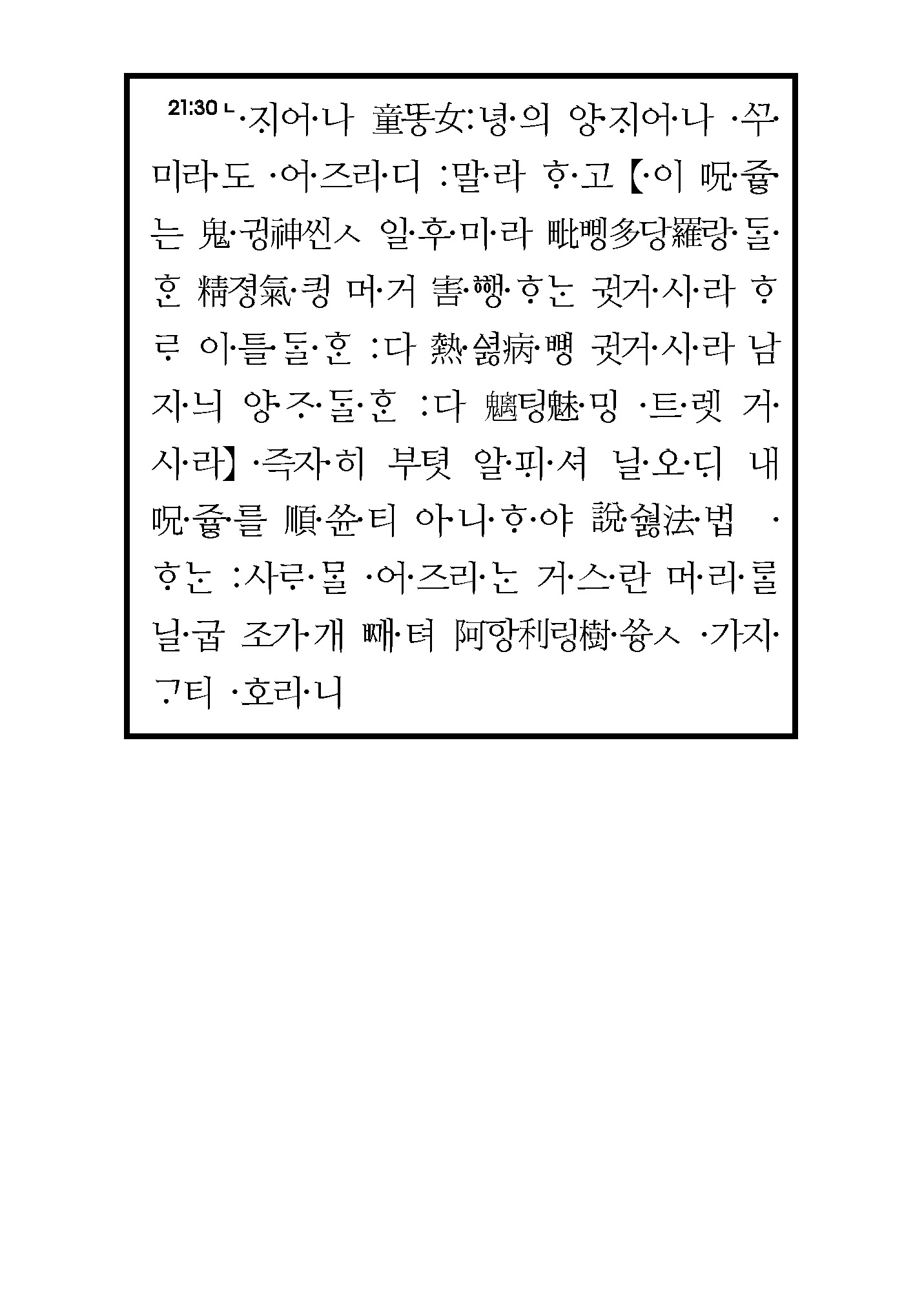

석보상절 21:30ㄴ

어나 童女 어나 미라도 주024) 미라도:

꿈이라도. [夢]+이(서술격조사)+다/라(설명법 종결어미)+도(보조사). ¶넉시 이 고대 도라와 티 子細히 보리니〈석상 9:31ㄱ〉. 말 리 하 天命을 疑心실 므로 뵈아시니〈용가13〉.

Ⓒ 필자 | 수양대군(조선) / 1447년(세종 29)

〔월인석보언해〕

월인석보 19:64ㄴ

그 羅刹女〔〕〔히〕 〔〕 〔일〕〔후〕믄 藍婆ㅣ오 둘 일후믄 〔毗〕〔藍〕婆ㅣ오 세 일후믄 曲齒오 네 일후믄 華齒오 다 일후믄 黑齒오 여슷 일후믄 多髮이오 닐굽 일후믄 無厭足이오 여듧 일후믄 持瓔珞이오 아홉 일후믄 皐월인석보 19:65ㄱ

帝오 열 일후믄 奪一切衆生精氣러니 이 열 羅刹女ㅣ 鬼子母와 제 아와 眷屬과로 부텨 나가 소리로 부텨 世尊하 우리도 法華經 讀誦 〔受〕〔持〕니 擁護〔야〕 〔衰〕〔患〕월인석보 19:65ㄴ

더러 다가 法師〔〕 〔뎌〕〔른〕 〔〕 〔엿〕 求리 이셔도 便을 〔得〕〔디〕 〔몯〕게 호리다 고 즉재 부텻 알 呪를 닐오 【사 害 鬼 羅刹女鬼 子母애셔 甚니 업스니 盟誓야 護持면 녀나 神 어루 알리로다】 ≪Ⅴ≫월인석보 19:58ㄴ

伊提履띠:리一

伊提泯띠:민二

伊提履띠:리三

阿提履띠:리四

伊월인석보 19:59ㄱ

提履띠:리五

泥履니:리六

泥履니:리七

泥履니:리八

泥履니:리九

泥履니:리十

樓醯히呼奚十一

樓醯히十二

樓醯히十三

樓醯히十四

多醯더히十五

多醯더히十六

多醯더히十七

兜醯히十八

㝹醯느ᇢ히十九

히 내 머리 우희 오 〔〕〔〕 〔法〕師 보차디 말며 夜〔叉〕〔ㅣ〕〔어〕〔나〕 월인석보 19:66ㄴ

羅刹이어나 餓鬼〔어〕〔나〕 〔富〕單那ㅣ어나 吉蔗ㅣ〔어〕〔나〕 〔毗〕陁羅ㅣ어나 犍䭾ㅣ어나 烏摩勒伽ㅣ어나 阿跋摩羅ㅣ어나 夜叉吉蔗ㅣ어나 人吉蔗ㅣ어나 熱病이 一日이어나 二日이어월인석보 19:67ㄱ

나 三日이어나 四日이어나 七日에 니를어나 常熱病이어나 男形이어나 女形이어나 童男形이어나 童女形이어나 夢中에 니르리 보차디 말라【이 呪는 다 鬼神 일후미니 毗陁羅 〔等〕〔은〕 곧 精氣 머거 殃害〔〕〔〕 〔鬼〕오 一日 等은 다 熱〔病〕〔鬼〕월인석보 19:67ㄴ

오 男形 等은 다 魑魅의 類라】六十神說呪

〔법화경〕 爾時예 有羅刹女等이 一名藍婆ㅣ오 二名毘藍婆ㅣ오 三名曲齒오 四名華齒오 五名黑〔7:116ㄴ〕齒오 六名多髮이오 七名無厭足이오 八名持瓔珞이오 九名睪帝오 十名奪一切衆生精氣러니 是十羅刹女ㅣ 與鬼子母와 并其子와 及眷屬과로 俱詣佛所야 同聲으로 白佛言오 世尊하 我等도 亦欲擁護讀誦受持法華經者야 除其衰患야 若有伺求法師短者ㅣ라도 令不得便노다코 即於佛前에 而說呪曰호

〔법화경언해〕○그 羅刹女히 一名은 藍婆ㅣ오 二名은 毗藍婆ㅣ오 三名은 曲齒오 四名은 華齒오 五名은 黑齒오 六名〔7:117ㄱ〕은 多髮이오 七名은 無厭足이오 八名은 持瓔珞이오 九名은 皐帝오 十名은 奪一切衆生精氣러니 이 열 羅刹女ㅣ 鬼子母와 제 아와 眷屬과로 다 부텻긔 가 소리로 부텻긔 오 世尊하 우리도 法華經 讀誦 受持릴 擁護야 그 衰患 더러 다가 法師의 뎌 여 求리 이셔도 便을 得디 몯게 코져 노다 코 즉재 佛前에 呪 닐오

〔계환해〕害人之鬼ㅣ 無甚於羅剎女鬼子母니 亦誓護持면 則餘神은 可知로다

〔계환해언해〕○사 害 鬼ㅣ 羅刹女鬼子母애셔 甚니 업스니 護持호리다 盟誓면 녀느 神은 어루 알리로다

〔법화경〕 ≪Ⅴ≫〔7:117ㄴ〕伊提履

一

伊提泯二

伊提履三

阿提履四

伊提履五

泥履六

泥履七

泥履八

泥履九

泥履十

樓醯十一

樓醯十二

樓醯十三

樓醯十四

多醯十五

多醯十六

多醯十七

兜醯十八

䨲醯十九

〔법화경〕 寧上我頭上이언 莫惱於法師며 若夜叉ㅣ며 若羅刹이며 若餓鬼며 若富單那ㅣ며 若吉遮ㅣ며 若毘陀羅ㅣ며 若犍馱ㅣ며 若烏摩勒伽ㅣ며 若阿跋摩羅ㅣ며 若夜叉吉遮ㅣ며 若人吉遮ㅣ며 〔7:118ㄱ〕若熱病이 若一日이며 若二日이며 若三日이며 若四日이며 若 주025) 至七日이며 若常熱病이며 若男形이며 若女形이며 若童男形이며 若童女形이 乃至夢中이라도 亦復莫惱라코

*

‘乃’로 되어 있는 판본도 있음.

〔법화경언해〕○히 내 머리 우희 오 法師애 어즈리디 말며 夜叉ㅣ며 羅刹이며 餓鬼며 富單那ㅣ며 吉蔗ㅣ며 毗陀羅ㅣ며 犍馱ㅣ며 烏摩勒伽ㅣ며 阿跋摩羅ㅣ며 夜叉吉蔗ㅣ며 人吉蔗ㅣ며 熱病이 一日이며 二日이며 三日이며 四日이며 七日에 니를며 常熱病이며 男形이며 女形이며 童男形이며 童女形이 夢中에 니르러도 〔7:118ㄴ〕 어즈리디 말라 코

〔계환해〕此呪 皆鬼神之名이니 毗陀羅等은 即食精氣야 爲殃害鬼오 若一日等은 皆熱病鬼오 若男形等은 皆魑魅類라

〔계환해언해〕○이 呪 다 鬼神 일후미니 毗陀羅 곧 精氣 머거 殃害 鬼오 一日 다 熱病鬼오 男形 다 魑魅類라

[약왕보살 등이 법화경을 수지하는 중생을 호지하는 다라니를 말함 8]

그때 나찰녀(羅刹女)들이 첫째의 이름은 남바(藍婆)이고, 둘째의 이름은 비람바(毗藍婆)이고, 셋째의 이름은 곡치(曲齒)이고, 넷째의 이름은 화치(華齒)이고, 다섯째의 이름은 흑치(黑齒)이고, 여섯째의 이름은 다발(多髮)이고, 일곱째의 이름은 무염족(無猒足)이고, 여덟째의 이름은 지영락(持瓔珞)이고, 아홉째의 이름은 고제(皐帝)이고, 열째의 이름은 분일체중생정기(奪一切衆生精氣)이었는데, 이 열 명의 나찰녀가 귀신의 어머니와 아들과 또 권속으로 함께 부처님께 나아가 함께 소리를 내어 부처님께 사뢰되, “세존이시여! 우리들도 법화경을 읽으며 외우며 받아 지니는 사람을 옹호하여 측은한 일을 덜며 아무라도 법사의 모자란 데〔약점〕를 구하여도 방법을 얻지 못하게 하고자 합니다.”라고 하고, 즉시 부처님 앞에서 주를 말하되【사람 해함이 나찰녀 같은 것이 없거늘 이렇게 하며 귀신의 어머니도 “호지하겠습니다”라고 맹세하니 나머지 귀신에 대해서도 알 수 있을 것이다.】 “이제리(1) 이제민(2) 이제리(3) 아제리(4) 이제리(5) 니리(6) 니리(7) 니리(8) 니리(9) 니리(10) 루혜(11) 루혜(12) 루혜(13) 루혜(14) 다혜(15) 다혜(16) 다혜(17) 두혜(18) 로혜(19) 차라리 나의 머리 위에 오를지언정 법사를 어지럽히지 말며 야차이거나 나찰이거나 아귀이거나 부단나이거나 길차이거나 비다라이거나 건타이거나 오마륵가이거나 아발마라이거나 야차길차이거나 인길차(人吉蔗)이거나 열병이 하루이거나 이틀이거나 사흘이거나 나흘이거나 이레에 이르거나 항상 〈사람을〉 앓게 하는 열병이거나 남자의 모습이거나 여인의 모습이거나 동남(童男)의 모습이거나 동녀(童女)의 모습이거나 꿈이라도 어지럽히지 말라.”고 하고,【이 주는 귀신의 이름이다. 비다라들은 정기를 먹어 〈남을〉 괴롭히는 귀신이다. 하루이틀들은 다 열병 귀신이다. 남자의 모습들은 다 이매(魑魅)들의 이름이다.】

Ⓒ 역자 | 김영배·김성주 / 2012년 10월 9일