- 역주 화포식언해

- 화포식언해 주해

- 지자총통(地字銃筒)

지자총통(地字銃筒)

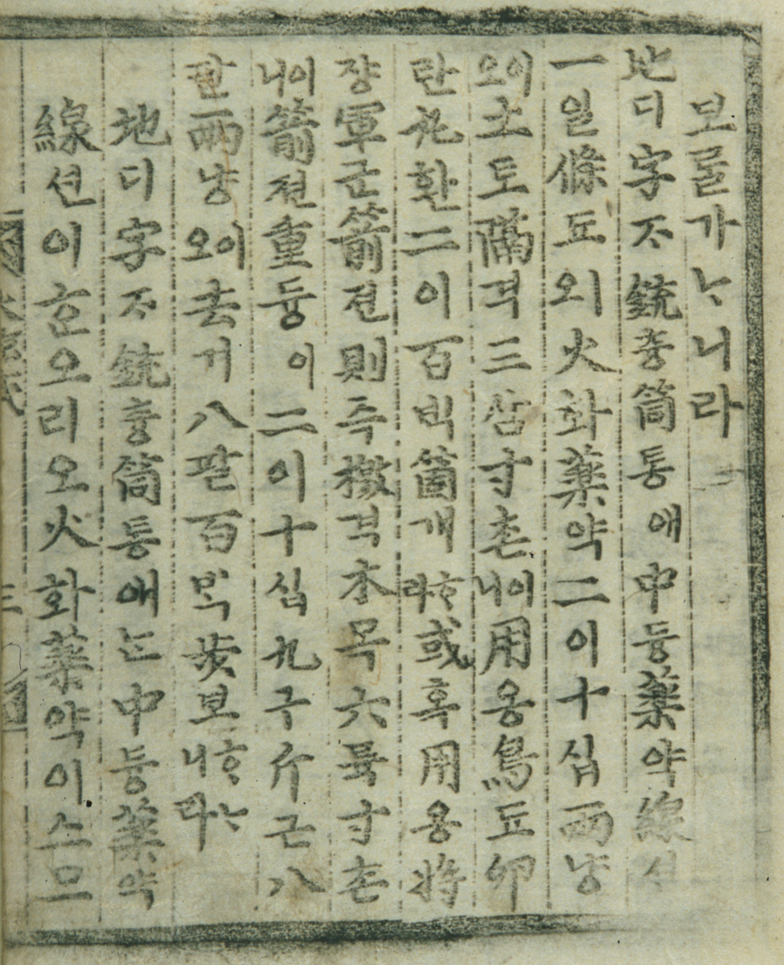

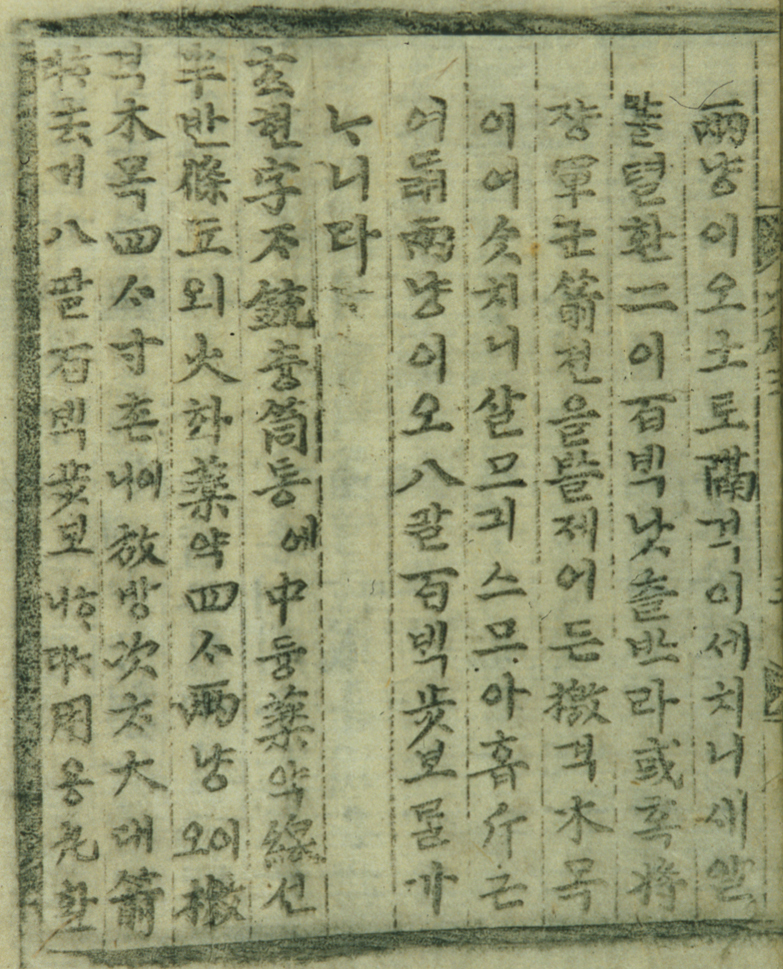

地디字銃츙筒통애 中듕藥약線션一일條됴ㅣ오 火화藥약 二이十십兩냥이오 土토隔격 三삼寸촌이니 用용鳥됴卵란丸환二이百箇개라 或혹 用용將쟝軍군箭젼則즉 檄격木목六륙寸촌이니箭젼重듕이 二이十십九구斤근八팔兩냥이오 去거八팔百步보니라

Ⓒ 구결 | 이서 / 1635년(인조 13)

地디字銃츙筒통주001) 애 中듕藥약線션이 오리오 火화藥약이 스므 兩을 제어든주003) 檄격木목이 여 치니 살 므긔 스므주004) 아홉 斤근 여 兩냥이오 八팔百 步보 가니라

지자총통(地字銃筒):

천자총통(天字銃筒)·지자총통·현자총통(玄字銃筒)·황자총통(黃字銃筒) 중에서 천자총통 다음으로 큰 우리나라 고유의 큰 대포. 길이는 89.5센티, 안지름이 10.5센티, 바깥지름이 15센티며, 명종 12년(1557)에 청동으로 부어 만든 것으로 보물 제863호보다 1개월 앞서 만들었다. 총구 쪽에서 화약을 넣는 약통쪽으로 갈수록 두툼하게 만들었다. 손잡이는 2개였으며 모두 훼손되었다. 마디는 총구에 있는 것까지 넣어 모두 10개이며, 앞에서부터 일곱번째 것과 여덟번째 마디가 서로 붙어 있어 약통과 격목통을 구분하고 있다. 뇌관을 넣는 격목통은 원기둥 모양의 나무를 박아 약통 속에 있는 화약의 폭발력을 최대한 강하게 만드는 구실을 한다. 지자총통은 이미 조선 태종 때에 만들어졌고 세종 때에 이르러 더욱 눈에 뜨이게 발전하였다. 16세기나 17세기 이후에는 우리나라의 전통적인 총통 구조를 발전계승시켜 총구, 격목통, 약통으로 나누었으며, 큰 화살이나 탄환을 넣어 사용하도록 되어 있다.

화포식언해 3ㄴ

냥이오 土토隔격이 세 치니 새알만 텰환 二이百 낫츨 라 或혹 將쟝軍군箭젼주002)장군전(將軍箭):

지자포(地字砲)에서 발사되는 최고의 화탄(火彈). 2년 정도 묵은 나무로써 화살의 몸통을 만들어 전체의 길이는 9자 2치 3푼, 그 둘레는 4치 5푼, 무게는 33근이며 위와 아래 모두가 쇠로 덮였다. 윗몸의 길이는 2자4치7푼 가량 된다. 쇠의 날개는 세 개이며 길이는 1자 7치다. 거기다가 쇠고리 4개를 4층에 나누어 고리로 맞춘다. 장군전의 살촉은 쇠촉을 붙이는데 길이는 5치고, 사정거리는 2천보정도 나가니 당시로써는 엄청난 화력을 지닌 셈이다. 여기에다 작고 둥근 무쇠 수철 연의환[小圓水鐵鉛衣丸]을 넣고 쏠 경우에는 1,540 m를 날아가는 화력(火力)을 지니고 있었다. 더구나, 조란환(鳥卵丸; 작은 납탄알)같은 경우에는 200개를 한 번에 날릴 수 있었다. 임진왜란 당시 충무공이 이끄는 조선군의 포(砲) 소리에 놀란 왜군은 전투선으로 되돌아가 승선하면서 6척이 도망하기 시작했다. 그리고, 나머지 전투선들도 덩달아 부산포로 줄행랑을 쳤다. 그러나, 왜군의 해상 예비군 제 1사령관인 등당고호(藤堂高虎; 도도 다카토라)는, 도망(逃亡)하는 왜선(倭船)들을 지켜보면서 말했다. “굴내씨선(堀內氏善-호리우치 우지요시, 해상 예비대 대장)은 역시 해적 출신답군… 해적이란, 이익(利益)을 챙기다가도 불리할 때는 도망(逃亡)을 우선으로 하는 사람들이니… 나는, 저렇게 되지 않기를 바랄 뿐이다.”

제어든:

‘-’의 기본형은 ‘다’이고 관형사형 어미와 통합된 형임. ㅂ-계 합용병서가 17세기 자료인데도 그대로 살아 쓰이고 있다. ㅂ-계 합용병서는 ‘ㅴ-’같은 세개의 자음의 모음 앞에 나타나는 서로 다른 소리값을 지닌 소리들이 결합한 음소다. 15세기에 잠시 쓰이다가 사라진 것이나 이와 같이 17세기 문헌에도 쓰임은 특기할 만하다. 병서는 훈민정음 초성에서 쓰이는 글자의 나란히 갈쓰기로 규정하였다. 이 병서 규칙에는 같은 글자를 나란히 붙여 쓰는 각자병서(各字竝書)와 서로 다른 글자를 나란히 붙여 쓰는 합용병서(合用竝書)가 있다. 형성과정을 보면 람스테트의 가설처럼 말소리 가운데 쓰이던 모음이 없어지면서 생겨난 결합음소다. 그러니까 없어진 자리에 그 흔적이 남아 다음에 오는 자음을 된 소리로 내게 되는 경음부호로서의 구실을 하게 되는 것으로 상정할 수 있다. 『어제훈민정음(御製訓民正音)』 본문에서 연서(連書)는 입술가벼운소리를 적는 글자이고, 각자병서는 된소리를 적는 글자라고 자세히 예를 들어 풀이하고 있으나 합용병서에 대해서는 그 어떤 풀이도 찾을 수가 없다. 그 까닭은 사람의 말소리가 장차 우리 주변에 새롭게 생겨날지 모르는 상황이므로 그러한 경우에 그 소리에 대응하는 글자를 만들어 쓰라는 예비규칙인 셈이다. 오늘날 우리는 우리말 속에 없는 새로운 소리를 접하고 있으며 이것을 글자로 표기해야하는 상황에 살게 되었다. 예를 들면, 서양말 소리에서 [l]과 [r]이라는 소리를 별개의 음운으로 갈라서 써야하며, [f]와 [v]와 같은 소리를 갈라 적을 수 있는 글자가 필요하게 되었다. 이러한 문제는 세종대왕의 훈민정음 창제의 참뜻을 이해하면 간단히 풀이된다. 세종대왕께서는 이 세상에 있는 사람의 말소리를 모두 적을 수 있는 글자를 만들어야겠다는 큰 뜻을 편 것이지, 그저 단순히 우리말이나 적을 수 있는 글자를 만든 것이 아니다. 그것은 병서 규칙, 특히 합용병서라는 특수한 규칙을 만들어 놓았다는 것에서 그 큰 뜻을 헤아릴 수가 있는 것이다. 단지 우리말만 적기 위한 것이라면 굳이 복잡하게 합용병서와 같은 규칙은 만들 필요가 없었기 때문이다. 위의 예에서 [l]과 [r]은 각자병서로, [f]와 [v]는 합용병서 규칙을 이용하여 간단히 해결할 수 있는 길이 있다. 음성학 이론에 따르면 [l]은 혓소리에 해당하며, [r]은 반혓소리에 해당하는 소리라고 볼 수 있다. 즉 [r]이 정확하게 [ㄹ]에 대응되지는 않는다. 대체적으로 비슷하므로 [ㄹ]에 대응시켜 이것을 ‘반혓소리+반혓소리〉혓소리’라는 등식을 적용하면 [ㄹㄹ]이라는 각자병서의 글자를 [l]의 소리에 대응하는 글자로 쓸 수 있다. 한편 [f]에 대해서는 ph : f라는 공식을 이용하여 [ㅍㅎ]이라는 합용병서를, [v]는 [f]와 마찬가지로 윗니와 아랫입술로 내는 소리이므로 똑 같이 ‘ㅂ’과 ‘ㅎ’의 병서를 적용하여 [ㅂㅎ]이라는 합용병서를 사용하면 [f]와 [v]에 대응하는 글자를 만들어 낼 수 있다. 세종대왕이 병서라는 규칙을 만들어 놓은 연유가 바로 여기에 있는 것이다. 이와 같이 병서 규칙을 활용하면 이 세상에 있는 사람의 말소리는 모두 훈민정음으로 적을 수 있는 글자를 만들어 쓸 수 있는 소리틀인 것이다.

스므:

스물. 20.

Ⓒ 언해 | 이서 / 1635년(인조 13)

지자총통에는 중간치의 심지 하나를 쓰고 화약은 스무 냥이요, 화약을 압축하는 흙은 세 치이니, 새알만한 철환 2백 개를 써라. 혹은 장군전을 쓸 때는 뇌관인 격목은 여섯 치다. 화살의 무게는 29근 8냥이요, 8백 보를 날아가느니라.

Ⓒ 역자 | 정호완 / 2013년 7월 30일