- 역주 화포식언해

- 화포식언해 주해

- 화포식언해(火砲式諺解) 서문

화포식언해(火砲式諺解) 서문

화포식언해 1ㄱ

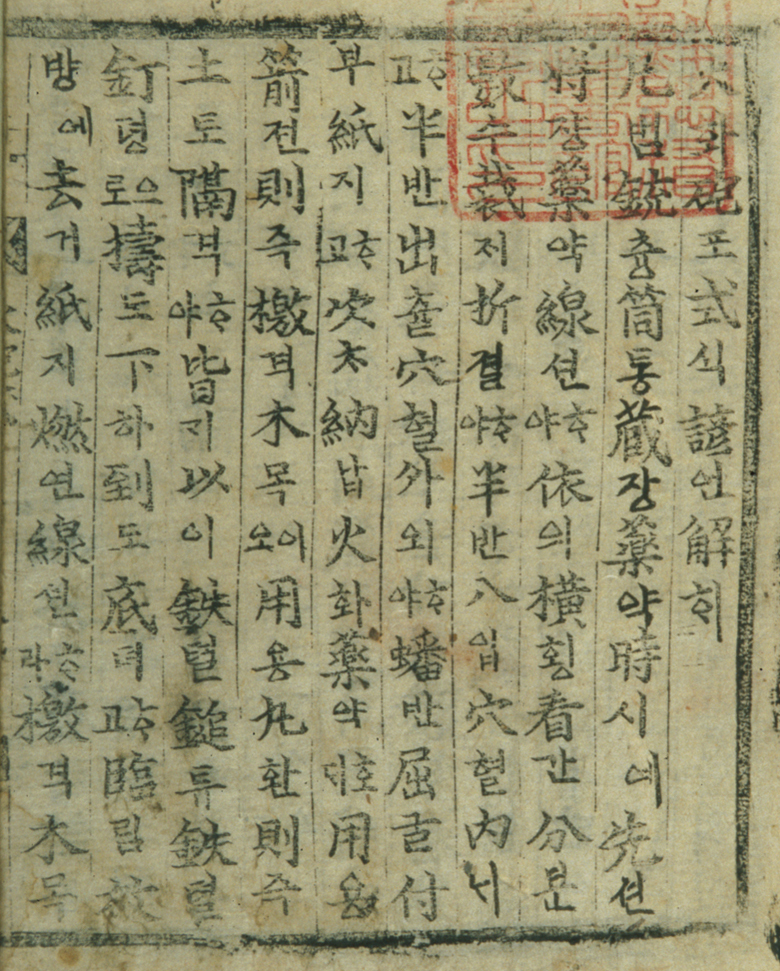

火화砲포式식諺언解凡범銃츙筒통藏장藥약時시예 先션將쟝藥약線션야 依의橫횡看간分분數수裁折졀야 半반入입穴혈內고 半반出츌穴혈外외야 蟠반屈굴付부紙지고 次納납火화藥약호 用용箭젼則즉檄격木목이오 用용丸환則즉土토隔격야 皆以이鐵텰鎚튜鐵텰釘뎡으로 擣도下하到도底뎌고 臨림放방에 去거紙지燃연線션라 檄격木목

화포식언해 1ㄴ

則즉用용二이年년木목호 務무合합筒통穴혈고 長댱短단分분寸촌을 用용周쥬尺쳑고 土토隔격을 亦역隨슈筒통大대小쇼야 一일依의其기式식라

Ⓒ 구결 | 이서 / 1635년(인조 13)

므릇주001) 銃츙筒통주002) 애

므릇:

무릇. ‘므릇〉무릇’은 원순모음화를 거치면서 후설모음이 원순모음으로 된 경우다. 원순모음화는 일종의 발음경제에 따른 소리의 변동이다. 먼저 양순자음에 의한 원순모음화 ‘․〉ㅗ’ 현상은 양순 자음 ㅁ, ㅂ, ㅃ, ㅍ이 동화주가 되어 뒤에 오는 피동화 모음인 ‘’를 원순모음인 ‘오’로 변이하는 현상이다. 양순 자음에 의한 원순모음화 ‘․〉ㅗ’ 현상은 대체로 동화주가 되는 양순음이 피동화주 ‘’에 앞서는 인접한 양순음과 ‘’ 사이에 다른 음소가 존재하지 않는 동화가 동시에 나타난다. 양순 자음 뒤에서의 ‘ㅡ〉ㅜ’와 ‘․〉ㅗ’의 원순모음화 현상은 그 변화 양상을 달리한다. 양순자음 뒤에서 ‘ㅡ’가 ‘ㅜ’로 변화하는 현상은 모든 방언에서 나타나는 공통된 현상이지만, 양순자음 뒤에서 ‘․’가 ‘ㅗ’로 변동하는 현상은 함경북도 육진 지역의 종성, 온성, 회령 그리고 함경남도의 혜산 등과 서남방언권의 남부 지역, 경남 일부 지역에서 보이는 현상으로 중부지역에서 멀리 떨어진 변경지역에서만 발생한다. 또한 양순자음에 의한 원순모음화 ‘․〉ㅗ’ 현상은 그 변화 시기에서도 ‘ㅡ〉ㅜ’와 차이를 보인다. 양순 자음 뒤에서의 ‘ㆍ〉ㅗ’ 원순모음화 현상을 보여주는데, 이들의 출전을 조사하면 양순자음 뒤에서의 ‘ㆍ〉ㅗ’ 원순모음화 현상은 17세기 후기에 발생하여 18세기 중엽까지 존재해 ‘ㅡ〉ㅜ’보다 시기적으로 이른 시기에 어두에서 실현됨을 알 수 있다.

총통(銃筒):

화전, 화통, 화포 등 총과 포를 통틀어 이르는 말. 큰 화살인 대전(大箭)이나 쇠 탄알인 철환을 넣고 쏘던 옛날식의 포라고 정의할 수 있다. 그 짜임은 화약이 들어가는 약통(藥筒)과, 화약을 다지고 대전을 받쳐주는 데 필요한 격목통(檄木筒), 그리고 총부리에 해당하는 취통(嘴筒)으로 이루어진다. 세총통의 경우, 이는 세종 때 제작한 휴대용 화기로 길이 13.8, 안지름 0.9센티, 바깥지름 1.4센티이다. 모양은 화약을 넣는 약실과 화기의 몸체인 총신 사이에 2개의 마디를 두고 약실 부분은 약간 도톰하게 만들었다. 총통 중에서 가장 작은 종류의 화기로, 세종 14년(1432)에 만들었으나 사정거리가 겨우 200보 밖에 되지 않아서 무용론이 대두되기도 하였다. 그 뒤 1437년 평안도에 많이 보내졌는데, 휴대와 발사가 모두 간편하여 어린이와 부녀자도 쉽게 다룰 수 있었으므로 널리 사용하게 되었다. 또한 적과 싸울 때는 말 위에서 많이 소지하여 연속발사 할 수 있는 장점이 있었다. 아무런 흠집없이 그대로 보존되었으며, 능숙한 공정기법으로 주조된 우리나라 유일의 최소형 총통에 속하는 문화재다.

츙통애:

‘츙통〉총통’은 단모음화와 모음조화를 거치면서 ‘총통’으로 단순화된 형이다. 모음조화에 따라서 ‘銃츙筒통애’의 부사격조사 ‘-애’와 명사가 통합된 것이다. 모음조화 현상은 우리 국어의 음운론적인 두드러진 특징이다. 앞 음절의 모음과 뒤 음절의 모음이 같은 성향의 모음끼리 만나서 쓰인다. 말하자면 ‘양성+양성-음성+음성-양(음)성+중성’과 같이 어울리는 음운현상의 한 경향성을 말한다. 현대국어의 모음조화는 의성어나 의태어, 그리고 몇몇 형용사에 두드러지게 드러난다. 이르자면, ‘소곤소곤·촐랑촐랑·파랗다·노랗다’에서 양성모음인 ‘오·아’가 조화를 이루었고 ‘수군수군·출렁출렁·퍼렇다·누렇다’에서와 같이 ‘우·어’가 조화를 이루었음을 알 수 있다. 앞의 것들을 양성모음, 뒤의 것들을 음성모음이라 한다. 부사나 형용사에 나타나는 모음조화는 음상(音相)에 따른 어감의 차이를 가져온다. 양성모음끼리 어울린 단어는 가볍고 밝은 느낌을 준다. 이를 흔히 강박계열(强迫系列)이라 하고, 음성모음끼리 어울린 단어는 무겁고 어두운 느낌을 준다. 이를 흔히 관유계열(寬柔系列)이라 한다. 약모음 ‘으’는 단어 첫머리에서는 음성모음이지만(슬쩍·살짝) 다른 곳에서는 양성모음과도 어울리고 음성모음과도 어울리는 중성모음이다(보글보글·부글부글·보드랍다·부드럽다). 모음조화가 지켜지지 않는 예도 있다(깡충깡충). 용언의 어간에 ‘아· 어’로 시작하는 어미가 붙을 때도 모음조화가 있다. ‘보아·가(가아)·좁아’에서는 ‘오·아’가 양성모음이고, ‘주어·서(서어)·믿어·세어·깨어·쉬어·되어·늦어·꺼(끄어)’ 등에서는 ‘우·어·이·에·애·위·외·으’가 음성모음인 것을 알 수 있다. ‘-아’를 가진 어간은 받침이 있을 때 ‘아’보다 ‘어’와 연결되는 일이 많다. 중세어의 모음조화는 현대어에 비하여 더 광범위하고 엄격했다. 모음의 종류도 오늘날과 달라서 ‘오·아’가 양성모음, ‘우·으·어’가 음성모음이었고 ‘이’는 중성모음이었다. ‘애·외’는 현대국어와 달리 이중모음[aj, oj]이어서 양성모음으로 쓰였다. 모음조화가 지켜진 범위는 첫째, 한 형태소 내부다. 예를 들자면, ‘나모(나무)·놀애(노래)/구룸(구름)·허믈(허물)·여슷(여섯)·번게(번개)’ 드물지만 ‘몬져(먼저), 어마님(어머님), 여라(여러), 벼로(벼루)’와 같은 예외도 있다. 둘째, 명사에 조사가 붙을 때다. 셋째, 동사나 형용사의 어간에 ‘아/어, 오/우, /으’로 시작하는 어미가 붙거나 접미사 ‘-의, -오/우-, -브-’ 등이 붙을 경우다. 한자어나 두 형태소가 결합하여 만들어진 복합어에서는 모음조화가 엄격하지 않았다. 즁(衆), 뎍(蹟), -누의(맏누이), 목-숨, 듣-보다, -앒-셔다(앞서다), 낳-들다→나틀다(나이 들다) 나틀다(나이 들다), -두(한두) 등이 그러한 보기다. 16세기 이후 단어 첫머리가 아닌 곳의 ‘오’가 ‘우’로 차츰 변하게 되고 한자어나 복합어들이 모음조화를 잘 지키지 않는 것의 영향으로 모음조화는 점점 무너지게 되었다. 마침내 현대어에 와서 모음조화는 약화일로를 걷게 된다.

장약(藏藥) 시(時)예:

총포의 부리, 곧 주둥이에 화약을 넣어 화통에 재는 때에. ‘시예’는 때를 드러내는 ‘시’에 ㅣ모음 아래서 순행동화를 입어 처소격조사인 ‘-예’와 통합되었다. 여기 순행동화는 일종의 모음동화다. 모음동화란 모음이 직간접적으로 다른 모음이나 자음의 영향을 받아 비슷하거나 같은 성질의 모음으로 동화되는 현상을 이른다. 모음조화, 움라우트 현상, 원순 모음화, 전설 고모음화 따위가 이 갈래에 든다. 모음이화와 대립되는 현상으로 『우리말본』(1955) 문법 용어로는 홀소리 닮음 현상이다.

약선(藥線):

불을 붙이는 심지. 총통의 약통 속에 있는 화약을 폭발시키는 구실을 한다. 약통에 뚫려 있는 심지 구멍에 끼워서 약통 속의 화약과 연결한다. 약선은 약통 속에 화약을 넣기 전에 끼우며, 약선의 반은 약통 속에, 나머지 반은 약통 밖에 나오도록 끼운다. 종류로는 대약선·중약선·소약선·소소약선이 있다. 대약선은 대약선지라는 약선을 만드는 종이 1.5장을 10조각으로 잘라 만든다. 길이는 1척 4촌(437.4밀리) 정도이며 화약량은 8푼 정도다. 중약선은 소약선지라는 심지를 만드는 종이 1.5장을 10조각으로 잘라 만든다. 길이는 9촌(281밀리)이며 화약량은 2푼 3리다. 소약선은 소약선지라는 약선을 만드는 종이 1장을 10조각으로 잘라 만들며 길이는 9촌(281밀리), 화약량은 1푼 5리다. 대약선은 대신기전 약통에, 중약선은 총통완구·장군화통·철신포·대발화통·대신기전발화통·지화·중신기전·소신기전·대질려포통에, 소약선은 일총통·이총통·삼총통·사전총통·팔전총통·사전장총통·중발화통·소발화통·중질려포·소질려포에, 소소약선은 월자총통에 사용되었다. 여기 질려(蒺藜)라 함은 일종의 수류탄 같은 폭발물로 보면 된다.

약션 : 약선(藥線). ‘약션〉약선’은 단모음화를 거치면서 단순화된 소리다. 단모음화는 국어발달사로 보아 국어발달의 시대 구분을 함에 있어 하나의 큰 계기를 마련해 주기도 한다. 그 대표적인 보기가 중세어의 /ㅐ, ㅔ, ㅚ, ㅟ/가 이중 모음으로 발음되었으나 근대국어로 오면서 단모음화 현상이 일어나면서 이중 모음의 단모음화가 음운체계의 변화를 가져 왔다. 국어사 시기의 구분에 대하여는 정치사적이면서도 언어사적인 구분을 중심으로 하던 기존의 주장과는 다른 논의도 있다(김동소, 한국어변천사, 1998). 그는 국어사 시대구분에 있어서 기존의 국어사 시대구분을 다음과 같이 상정하였다. 첫째, 국어사 시대구분은 대상 언어의 변천 모습을 면밀히 관찰하여 그 언어가 최초의 자료를 남긴 이후 몇 번의 커다란 변화, 즉 특별히 학습하지 않는 한 이해할 수 없을 정도의 변화를 입었느냐에 따라 결정된다고 보았다. 둘째, 한국어 변천사의 상한에 대한 검토에 있어서 언어사는 당대 언어자료의 출현에서부터 시작되어야 하고 토착 화자에 의해 기록되어야 신빙성이 있다고 보았다(토착 화자가 기록한 최고의 언어자료는 광개토대왕 비문). 셋째, 시대구분의 근거에 있어서 언어자체의 획기적인 변화에 근거를 두어야 한다고 보았다. 14세기의 모음추이는 국어사상 최대의 사건이다. 따라서 근대 한국어의 출발은 임진왜란이 계기가 되었다고 볼 수 있다. 그러나 아래아[ㆍ]의 비음운화(非音韻化), 구개음화, 원순모음화, 단모음화, 전설모음화 등이 완성된 18세기 이후로 상정하였다.

약션 : 약선(藥線). ‘약션〉약선’은 단모음화를 거치면서 단순화된 소리다. 단모음화는 국어발달사로 보아 국어발달의 시대 구분을 함에 있어 하나의 큰 계기를 마련해 주기도 한다. 그 대표적인 보기가 중세어의 /ㅐ, ㅔ, ㅚ, ㅟ/가 이중 모음으로 발음되었으나 근대국어로 오면서 단모음화 현상이 일어나면서 이중 모음의 단모음화가 음운체계의 변화를 가져 왔다. 국어사 시기의 구분에 대하여는 정치사적이면서도 언어사적인 구분을 중심으로 하던 기존의 주장과는 다른 논의도 있다(김동소, 한국어변천사, 1998). 그는 국어사 시대구분에 있어서 기존의 국어사 시대구분을 다음과 같이 상정하였다. 첫째, 국어사 시대구분은 대상 언어의 변천 모습을 면밀히 관찰하여 그 언어가 최초의 자료를 남긴 이후 몇 번의 커다란 변화, 즉 특별히 학습하지 않는 한 이해할 수 없을 정도의 변화를 입었느냐에 따라 결정된다고 보았다. 둘째, 한국어 변천사의 상한에 대한 검토에 있어서 언어사는 당대 언어자료의 출현에서부터 시작되어야 하고 토착 화자에 의해 기록되어야 신빙성이 있다고 보았다(토착 화자가 기록한 최고의 언어자료는 광개토대왕 비문). 셋째, 시대구분의 근거에 있어서 언어자체의 획기적인 변화에 근거를 두어야 한다고 보았다. 14세기의 모음추이는 국어사상 최대의 사건이다. 따라서 근대 한국어의 출발은 임진왜란이 계기가 되었다고 볼 수 있다. 그러나 아래아[ㆍ]의 비음운화(非音韻化), 구개음화, 원순모음화, 단모음화, 전설모음화 등이 완성된 18세기 이후로 상정하였다.

횡간분수(橫看分數)를 의(依)야:

가로 보기를 하도록 대조표를 따라서. 총토의 갈래에 따라서 쓰기가 편리하도록 이미 정해둔 화약의 부피와 약선의 길이 등을 대조표로 만들어 둔 것이다.

구무:

구멍[穴]. . 토씨가 없을 때나 자음으로 시작하는 토씨 앞에서는 ‘구무’로 나타나며, 그 밖에 모음으로 시작하는 토씨 앞에서는 ‘’으로 나타난다. 바로 뒷 문장에 연철 표기로 ‘굼게’가 보인다. ¶고기 져재와 뒷 구무도 밋디 몯리로다〈선종영가집언해 상:35〉. 須彌山 아래 바 가온 눈 가진 거붑과 구무 가진 남기 잇니〈석보상절 21:40〉. 孔 구무 穴 구무 혈 窟 구무 굴 寵 구무 롱〈훈몽자회 하:8〉.

설여:

서리게 하여[蟠]. 둘러서. 주의를 빙 감아 돌리어.

버거:

그 다음에. 이어서. 둘째로[次].

화포식언해 2ㄱ

어든 檄격木목주010)격목(檄木):

뇌관(雷管). 화살을 발사할 때 화약 위에 넣는 나무 원통을 말함. 철환을 발사할 때는 격목에 토격을 넣는다. 뇌관은 점화제 또는 점화제와 기폭물 모두를 포함한다. 본디 군사를 모으거나 할 때 글을 붙이는 격문에 쓰는 나무를 말한다. 뇌관이란 충격으로 격발하여 고성능 화약을 폭발시키기 위해 갑작스런 폭발을 일으키는 장치를 이른다. 다시 말하자면, 폭발을 일으키는 기폭물(起爆物)은 충격파를 만들기 위하여 쉽게 불이 붙는 약한 폭약을 말하며, 점화제(點火劑)는 기폭물을 점화시키기 위해 갑작스럽게 화염을 내뿜게 하는 물질로 도화선·열선을 이용하거나 마찰 또는 총에서 공이의 충격과 같이 기계적인 충격을 가격해 폭발시킨다.

격목(檄木)으로 고:

뇌관을 넣고. 여기 ‘고’의 기본형은 ‘다’인데 앞뒤에 나는 동사나 형용사를 대신하여 쓰는 대용언(代用詞 proverb)이다. 대용언이란 용언을 대신한다는 말로서 이르자면 ‘그리고, 그러나, 그러므로, 그러니까, 그래서…’ 등에 들어있는 ‘그러하다’의 ‘하다’가 작용하는 대표적인 형태들이다. 접속부사로 가늠해서 기술하는 ‘그리고, 그러나, 그러므로, 그러니까, 그래서…’ 등을 들 수가 있다. 이 말은 어미변화를 거쳐서 여러 꼴이 가능한 용언을 각각의 꼴마다 독립된 형태로 인정하고 부사라고 볼 수 있다. 이 말들은 ‘공부하고, 공부하나, 공부하므로, 공부하니까, 공부해서…’ 등과 같이 본동사를 대신하여 쓸 수도 있다. 의미상으로 보아 일종의 은유적인 아나포라(anaphora)현상으로 풀이할 수도 있다. 아나포라는 ‘반복 혹은 조응’이라고도 한다. 특히 화술에서 아나포라는 매우 중요시하는 화법이기도 하다.

토격(土隔):

화약을 다지는 데 쓰는 흙. 『화포식언해』 현자총통조에는 중약선 반조(半條), 화약 4냥, 격목(檄木) 4촌으로 차대전(次大箭)을 쏘면 사거리가 800보를 날아간다고 하였다. 탄환을 쓸 경우, 토격은 2촌을 사용하고 철환 100개를 쏘며, 차중전(次中箭)은 화약 3냥에 격목 3촌을 쓰고, 그 거리는 1,500보에 이른다 하였다. 현재 전하는 현자총통은 철제로서 총통 몸에 적힌 명문(銘文)에 ‘己酉南蠻鐵鑄造重一百九十斤 玄字 藥入四兩’이라 하여 다만 연월일시만이 적혀 있기 때문에 확실한 제조 연대는 알 수 없으나, 그 만듦새로 보아 매우 숙련된 솜씨임을 알 수가 있다. 총길이 95.5센티, 통 길이 89.9센티, 그리고 입지름 15.5센티로 죽절(竹節)은 통신에만 해놓고 약실(藥室)에는 하지 않았으며, 손잡이는 통신에 하나, 그리고 통신과 약실을 연하여 있고, 약실 후면에 선혈(線穴)은 하나만으로 되어 있다.

철추(鐵鎚):

쇠로 만든 망치. 쇠망치.

철정(鐵釘):

쇠로 만든 못. 쇠못.

이고:

떼고. 제거하고.

게:

빠듯하게[務合]. 기본형은 ‘다’인데 자음 앞에서 시옷이 받침으로 쓰이고 부사화접사 ‘-이’가 통합되어 쓰인 형이다.

주척(周尺):

자의 하나. 주례(周禮)에 규정된 자로서 우리나라에서는 고려 시대 이후부터 조선 시대에 걸쳐 사용되었다. 한 자가 곡척(曲尺)의 여섯 치 육 푼으로, 23.1센티미터 정도의 자다.

티:

한결같이. 늘 똑같이.

Ⓒ 언해 | 이서 / 1635년(인조 13)

화포식언해

무릇 총통에 화약을 넣을 때에 먼저 심지[藥線]를 갖고 대조표를 따라서 반 정도로 잘라서 구멍 안에 넣고 나머지 반은 구멍 밖에 내어 서리게 한다. 종이를 붙인 다음 화약을 넣되 화살을 쓸 때는 뇌관인 격목으로 하고, 쇠로 만든 철환을 쓸 때는 화약을 다지는데 쓰는 흙을 모두 쇠망치와 쇠못으로 찧어 내려서 밑에 닿게 하고, 쏠 때 종이를 떼고 심에 불을 붙여라. 뇌관에 쓰는 것은 두 해 정도 된 나무로 하되 화통 구멍에 빠듯하게 하며 길고 짧음의 정확한 길이를 구부러진 곡척-주척으로 재야한다. 화약 다지는 흙인 토격을 또 통의 크며 작음을 따라서 한결같이 법식대로 하라.

Ⓒ 역자 | 정호완 / 2013년 7월 30일