- 역주 이륜행실도

- 이륜행실 사생도

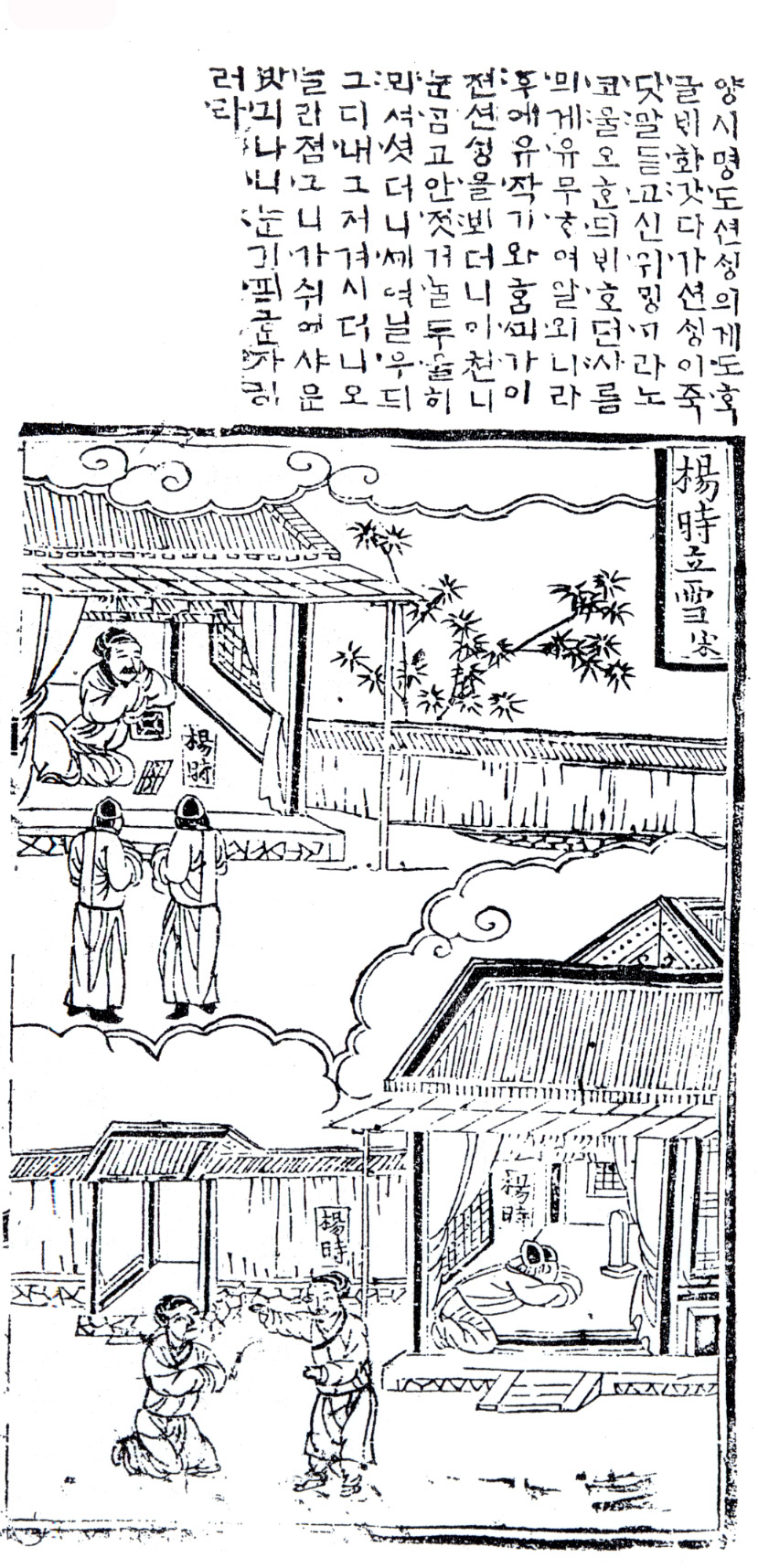

- 양시입설(楊時立雪)

양시입설(楊時立雪)

이륜행실사생도 47ㄱ(옥산서원본)

楊時立雪 宋시 도주001) 션의게 도글주002) 화 갓다가 션이 죽닷 말주003) 듣고 신위주004) 라 노코주005) 울오 듸주006) 호던 사름믜게 유무주007) 여 알외니라주008) 후에 유작기와주009) 주010) 가 이쳔주011) 션을 뵈더니 이쳔니주012) 눈 고 안젓거주013) 두울히주014) 뫼셔 셧더니 여주015) 닐우듸 그디내주016) 그저 겨시더니 오늘리주017) 졈그니주018) 가 쉬어(?)샤주019) 문 밧긔 나니 눈 기픠주020) 자히러라주021)

도(明道):

중국 북송의 유학자인 정명도(程明道, 1032~1085)를 말함. 이름은 호(顥), 자는 백순(伯淳), 호는 명도(明道)이다. 아우 이(頤)와 함께 이정자(二程子)로 불리며, 도덕설을 주장하여 우주의 본성과 사람의 성(性)이 본래 동일하다고 보았다. 아우 이(頤)와 같이 주염계(周濂溪)의 문인(門人)이다. 저서에 ≪정성서(定性書)≫, ≪식인편(識仁篇)≫ 등이 있다.

도글:

도학(道學)+-을(목적격 조사). 유교 도덕에 관한 학문을. ‘도글’은 중철 표기이다.

죽닷 말:

죽었다는 말.

신위(神位):

신주(神主)의 이름을 적은 위패를 말함.

노코:

놓-[置]+-고(대등적 연결 어미). 놓고.

듸:

한데. 함께.

유무:

편지. 소식.

알외니라:

알-[知]+-외-(사동 접미사)+-니라(평서법 어미). 알렸다.

유작기와:

유작(游酢, 인명)+-이(접미사)+-와(접속 조사). 유작(游酢)과. 접미사 ‘-이’는 받침 있는 이름자 밑에 붙어 어조를 고르게 하는 접미사이다. ‘유작기와’는 ‘유작이와’의 중철 표기이다.

:

함께. 15세기 문헌의 ‘’[一時]가 16세기 문헌에서 ‘’로 나타나는데, 이때 ‘’의 ㄴ이 ㅁ이 된 것은 ‘’의 ㅂ에 영향 받은 것이다.

이쳔(伊川):

중국 북송의 유학자인 정이천(程伊川, 1033~1107)을 말함. 이름은 이(頤), 자는 정숙(正叔), 호는 이천(伊川)이다. 최초로 이기(理氣)의 철학을 내세우고 유교 도덕에 철학적 기초를 부여하여, 형인 정명도와 함께 이정자(二程子)로 불린다. 저서에 ≪이천선생문집(伊川先生文集)≫, 공저인 ≪이정전서(二程全書)≫가 있다.

이쳔니:

이쳔(伊川, 인명)+-이(주격 조사). 이천 선생이. ‘이쳔니’는 중철 표기이다.

안젓거:

앉-[坐]+-엇-(과거 시상 선어말 어미)+-거(종속적 연결 어미). 앉아 있기에. 선어말 어미 ‘-앗-’이 쓰여야 할 자리에 ‘-엇-’을 쓰고 있다.

두울히:

두울ㅎ[二人]+-이(주격 조사). 두 사람이. 〈규장각본〉(1727)에는 ‘둘히’로 쓰였다.

여:

-[覺]+-여(연결 어미). 깨어. 눈을 떠서.

그디내:

그디[汝]+-내(복수 접미사). 그대들.

오늘리:

오늘[今日]+-이(주격 조사). 오늘이. ‘오늘리’는 중철 표기이다.

졈그니:

졈글-[暮]+-니(종속적 연결 어미). 저무니. ‘졈글-’의 어간 말음 ㄹ이 ㄴ 앞에서 탈락하였다.

쉬어(?)샤:

쉬라고 하시어. 정확한 어형을 분별해 내기가 어렵다. 그리하여 후세의 이본을 확인한 결과 〈규장각본〉(1727)에는 “쉬라 샤”(47ㄱ)로 되어 있고, ≪오륜행실도≫(1797)에는 “쉬라 시거”(5:27ㄱ)로 되어 있어 참고가 된다.

기픠:

깊-[深]+-의(명사 접미사)+ø(zero 주격 조사). 깊이가.

자히러라:

[一]+자ㅎ[尺]+-이-(서술격 조사)+-더라(과거 시상 평서법 어미). 한 자였다. ‘-더라’가 서술격 조사 ‘이’ 아래에서 ‘-러라’로 교체되었다.

Ⓒ 편찬 | 김안국 / 1518년(중종 13)

이륜행실사생도 47ㄴ(옥산서원본)

楊時 得明道之傳而歸 及聞其卒 設位哭寢門 而以書訃告同學者 後與游酢 同見伊川 伊川瞑目而坐 二子侍立旣覺 謂曰賢輩尙在此乎 今旣晩 且休矣 及出門外 雪深一尺矣學道歸來道已東 山頹梁毁恨難窮 寢門慟擗知天喪 爲訃諸生共哭從

吾師之弟亦吾師 却與游君共事之 偶値先生瞑目坐 雪深一膝不知疲

Ⓒ 편찬 | 김안국 / 1518년(중종 13)

양시입설(楊時立雪 : 양시가 눈 위에 서다) 송나라

양시(楊時)가 정명도(程明道) 선생에게 도학(道學)을 배우고 돌아갔다가 선생이 별세하셨다는 부음(訃音)을 듣고는 자기 방에 위패(位牌)를 만들어 놓고 울었다. 그리고 함께 배우던 사람에게 편지하여 그의 별세를 알렸다. 그 뒤에 유작(游酢)과 함께 가서 이천(伊川) 선생을 뵈었으나 이천 선생이 눈을 감고 앉아 있기에 두 사람이 모시고 서 있으니, 선생이 눈을 떠서 이르기를, “그대들이 여태까지 그냥 있었는데, 오늘은 저물었으니 가서 쉬게나.”라고 하여 두 사람이 문 밖에 나서니 눈이 쌓여 깊이가 한 자나 되었다.

Ⓒ 역자 | 김문웅 / 2010년 10월 일

이륜행실사생도 47ㄱ(규장각본)

양시란 션 명도 션의게 도을 화 왓가 션이 죽단 말 듯고 허위 라 노코 울고 호던 사의게 유무여 알외니라 후에 유작이와 가 이쳔 션을 뵈더니 이쳔 션이 눈 고 안잣거 둘히 뫼셔 셧더니 여 닐오 그 그저 겨시더니 오이 졈그러시니 가 쉬라 샤 문 밧긔 나니 눈이 싸혀 자히러라