- 역주 오륜행실도 제2권

- 오륜행실 충신도

- 오륜행실충신도(五倫行實忠臣圖)

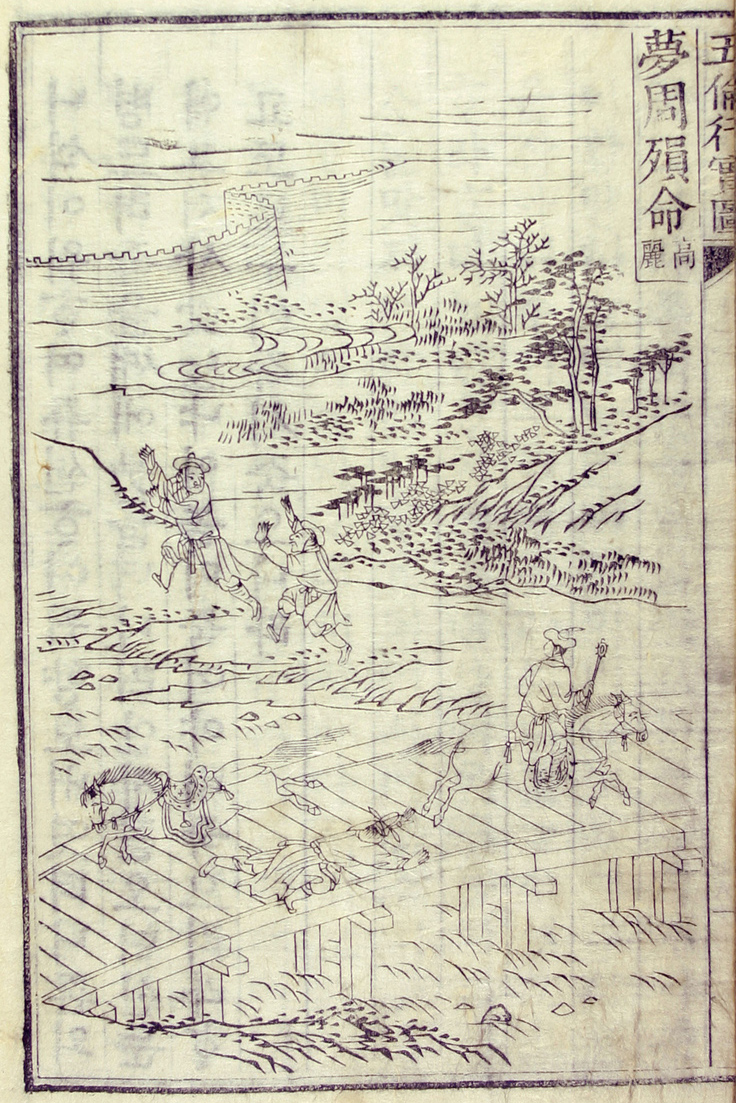

- 몽주운명(夢周殞命)

몽주운명(夢周殞命)

오륜행실도 2:78ㄴ

夢周殞命【高麗】오륜행실도 2:79ㄱ

鄭夢周迎日人 爲高麗門下侍中 初崔瑩勸神禑 興師攻遼 我太祖擧義回軍 復立王氏 趙浚 鄭道傳 南誾等 知天命人心所在 欲推戴 太祖 洪武壬申三月 太祖墮馬 夢周 忌浚 道傳 誾等 同心輔翼 令臺諫劾流之 遣金龜聯 李蟠 就貶所將殺之 義安大君和 興安君李濟等 白 太祖曰 勢已急矣 將若之何 太祖曰 死生有命 但當順受而已 和 濟 退謂麾下士 趙英珪曰 李氏之有功王室 人皆知之 今爲人所陷 後世誰知 麾下士其無効力者乎 英珪曰 敢不從命 英珪等要於路 擊殺夢周 太祖大怒 因病오륜행실도 2:79ㄴ

篤 至不能言 太宗卽位 以專心所事 不貳其操 贈諡文忠麗季衰微泰運升 羣賢攀附摠飛騰 從容就死烏川子 啓我朝鮮節義興

忠義由來不可湮 平時砥勵且無人 疾風勁草尤難見 須識高麗一个臣

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

뎡몽쥬 주001) 영일 주002) 사이니 고려 망할 졍승이라 주003) 태조대왕긔 주004) 텬명과 주005) 인심이 주006) 다 도라오니 주007) 됴쥰과 주008) 뎡됴젼 주009) 과 남은 주010) 등이 태조 진심여 주011) 도으니 주012) 뎡몽 크게 근심여 간으로 주013) 여곰 됴쥰 뎡 귀향 보내게 대 의안대군 주015) 화와 주016) 흥안군 주017) 니뎨 주018) 등이 됴영규려 주019) 닐러 주020) 오 니시왕실에 주021) 큰 공이 잇거 이제 위게 주022) 되여시니 주023) 너희 등이 이 당여 주024) 힘을 디 주025) 아니려 냐 영 드여 길에 즐럿다가 주026) 몽쥬 텨 죽이니 태죄 드시고 주027) 크게 노샤 주028) 병들기에 주029) 니러 주030) 겨시더니 주031) 그 후에 태종대왕 주032) 이 죽위샤 주033) 몽쥬의 왕시의 주034) 딘튱믈 주035) 아다이 주036) 너기샤 주037) 시호 주038) 주어 문튱공이라 주039) 시니라 주040)

뎡몽쥬:

정몽주(鄭夢周). 고려 말기의 충신・유학자(1337~1392). 초명은 몽란(夢蘭)・몽룡(夢龍). 자는 달가(達可). 호는 포은(圃隱). 오부 학당과 향교를 세워 후진을 가르치고, 유학을 진흥하여 성리학의 기초를 닦았다. 명나라를 배척하고 원나라와 가깝게 지내자는 정책에 반대하고, 끝까지 고려를 받들었다. 문집에 『포은집』이 있다.

영일:

영일(迎日). 경상북도 포항 지역에 있었던 옛 지명.

졍승이라:

‘졍승(政丞)#이-+-라(서술법 종결어미)’. 정승이다.

태조대왕긔:

‘태조대왕(太祖大王)+긔(부사격 조사)’. 태조대왕에게. 여기서는 조선의 태조 이성계를 가르킨다. 이성계는 1335년(충숙왕 복위 4)~1408년(태종 8) 간에 살았던 조선 제1대 왕이다. 재위는 1392년~1398년. 본관은 전주(全州). 처음 자는 중결(仲潔)이고, 호는 송헌(松軒)·송헌거사(松軒居士)이다. 등극 후에 이름을 이단(李旦), 자를 군진(君晉)으로 고쳤다. 화령부(和寧府 : 영흥)에서 태어났다. 이자춘(李子春)의 둘째 아들이며, 어머니는 최한기(崔閑奇)의 딸이며, 비는 신의왕후 한씨(神懿王后韓氏)이고, 계비는 신덕왕후 강씨(神德王后康氏)다.

텬명과:

‘텬명(天命)+과(접속조사)’. 천명과. 하늘의 명령과.

인심이:

‘인심(人心)+이’. 인심이. 백성의 마음이.

도라오니:

‘돌-+-아(보조적 연결어미)#오-+-니(연결어미)’. 돌아오니.

됴쥰과:

‘됴쥰(趙浚)+과(접속조사)’. 조준과. 고려 말기・조선 전기의 문신인 조준(1346~1405)은, 자는 명중(明仲), 호는 우재(吁齋)・송당(松堂)이고, 이성계를 추대한 공으로 부원군에 봉하여졌다. 과전법을 실시하여 토지 제도를 정비하였으며, 하윤 등과 함께 『경제육전』을 편찬하였다. 저서에 『송당집(松堂集)』이 있다.

뎡됴젼:

정도전(鄭道傳). 고려 말기・조선 전기의 문인・학자(1342~1398). 자는 종지(宗之). 호는 삼봉(三峯). 이색의 문인으로, 조선 개국 일등 공신이 되었으며, 성리학을 지도 이념으로 내세워 불교를 배척하였다. 전략, 외교, 법제, 행정에 밝았으며, 시와 문장에 뛰어나 『고려사』 37권을 개수하고, 〈납씨가〉,〈신도가〉 따위의 악장을 지었음. 저서에 『조선경국전』, 『경제육전』과 문집 『삼봉집』 등이 있다.

남은:

남은(南誾). 고려 말기・조선 초기의 문신(1354~1398). 위화도 회군 때 이성계에 동조하고, 정도전 등과 함께 이성계를 추대하여 조선의 개국에 협력하였으나, 제1차 왕자의 난 때 이방원에게 살해되었다.

진심여:

‘진심(盡心)#-+-여(연결어미)’. 진심하여. 진심;마음을 다함.

도으니:

‘돕-+-으니(연결어미)’. 도우니.

간으로:

‘간(臺諫)+으로(부사격 조사)’. 대간으로. 대간은, 고려 시대 시정을 논하고, 일반 백성들의 풍속을 교정하며, 모든 관리들을 규찰・탄핵하던 어사대(御史臺)의 관리들과 중서문하성(中書門下省)의 3품 이하의 관원인 낭사(郞舍)들을 일컬음. 국왕에대한 직접적인 간쟁(諫爭)과 관리 임명에 대한 품의와 제청을 집행하는 서경(署經) 등의 임무를 맡아보아, 성대(省臺), 언관(言官), 또는 이목관(耳目官)이라고 불렸음. 또한 서경(西京)과 양계(兩界)에도 분대(分臺)라는 상설 감찰 기관을 두었는데, 이는 신라의 외사정제(外司正制)와 많은 유사성을 보여주고 있는 것으로 추측되며, 고려의 대간 제도는 성종 초에 우리나라 재래의 전통 위에 중국의 제도를 가미하고, 거기에다가 왕조의 특수성까지 포괄한 정치조직이었다.

오륜행실도 2:80ㄱ

도젼 남은 등을 논박여 주014) 논박여:

‘논박(論駁)#-+-여(연결어미)’. 논박하여.

의안대군:

의안대군(義安大君). 의안대군;서기 1348년(고려 충목왕 4) 환조대왕과 정안옹주(定安翁主) 김씨와의 사이에서 환조대왕의 제3남으로 태어났음. 고려 공민왕 때 왜적과 홍건적의침략이 잦아, 나라가 혼란할 때 대장군으로서 태조를 도와 큰 공을 세웠다. 위화도 회군 때에는 조전원수(助戰元帥)로서 우군도통사인 태조 휘하에서 활약하였고, 조선 개국의 반대파인 정몽주 일파를 제거하는 데 공을 세웠다.

화와:

‘화(和)+와(접속조사)’. 화와. 의안대군의 이름 이화(李和)와.

흥안군:

흥안군(興安君). 고려 말 조선 초의 문신. 경순공주와 결혼, 태조의 사위가 되었다. 1392년 전법판서로 정몽주를 죽이고 조선의 건국을 도와 개국공신 1등으로 홍안군에 봉해졌으며, 의흥친군위절제사가 되었다. 제1차 왕자의 난 때 방원에게 살해되었음.

니뎨:

이뎨(李濟). 흥안군의 이름.

됴영규려:

‘됴영규(趙英珪)+려(부사격 조사)’. 조영규에게. 고려 말기・조선 전기의 무신(?~1395). 초명은 평(評). 예조 전서(禮曹典書)를 지냈다. 1392년 이방원과 모의하여, 정몽주를 선죽교에서 죽였으며 조선 왕조를 세우는 데 공을 세웠음.

닐러:

‘니르-+-러’. 일러. ‘니르-’는 ‘르 불규칙 용언’이다.

니시왕실에:

‘니씨왕실(李氏王室)+에(부사격 조사)’. 이씨 왕실에.

위게:

‘위(危殆)#-+-게(보조적 연결어미)’. 위태하게.

되어시니:

‘되-+-어시(완료 시제 접미사)-+-니(연결어미)’. 되었으니.

당여:

‘당(當)#-+-여(연결어미)’. 당하여.

디:

‘-+-디(보조적 연결어미)’. 쓰지.

즐럿다가:

‘즈르-+-엇(완료 시제 접미사)-+-다가(연ㅁ결어미)’. 질렀다가. 질러 가 있다가. ‘즈르-;지르-’. ¶甚히 즈르고〈남명 하:38〉.

드시고:

‘듣-+-시(주체 높임 접미사)-+-고(연결어미)’. 들으시고.

노샤:

‘노(怒)#-+-시(주체 높임 접미사)-+-아(연결어미)’. 노하시어.

병들기에:

‘병(病)+들-+-기(명사형 어미)+에(부사격 조사)’. 병들기에.

니러:

‘니-+-러(연결어미)’. 이르러. ‘니-’는 ‘러 불규칙 용언’이다.

겨시더니:

‘겨시-+-더(회상 시상 접미사)-+-니(연결어미)’. 계시더니.

태종대왕:

태종대왕(太宗大王). 조선의 제3대 왕(1367~1422). 성은 이(李). 이름은 방원(芳遠). 자는 유덕(遺德). 조선을 건국하는 데 크게 공헌하였으며, 많은 치적을 거두어 왕조의 기틀을 세웠음. 재위 기간은 1400~1418년이다.

죽위샤:

‘즉위(卽位)#-+-시(주체 높임 접미사)-+-아(연결어미)’. 즉위하시어.

왕시의:

‘왕시(王氏)+의(관형격 조사)’. 왕씨의.

딘튱믈:

‘딘튱(盡忠)#-+-ㅁ(명사형 어미)+을’. 진충함을. 충성을 다함을.

아다이:

‘아답-+-이(부사형 어미)’. 아름다이. 아름답게.

너기샤:

‘너기-+-시(주체 높임 접미사)-+-아(연결어미)’. 여기시어.

호:

‘호(號)+’. (시)호를.

문튱공이라:

‘문튱공(文忠公)#이-+-라(서술법 종결어미)’. 문충공이라(고).

시니라:

‘-+-시(주체 높임 접미사)-+-니(진행 시상 접미사)-+-라(서술법 종결어미)’. 하시니라. 하시었다.

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

33. 몽주운명(夢周殞命)【고려】- 정몽주가 운명을 하다

정몽주는 영일 사람이니, 고려가 망할 때 정승이었다. 태조대왕께 천명과 인심이 다 돌아오니, 조준과 정도전과 남은 등이 태조를 진심으로 도왔다. 정몽주가 크게 근심하여, 대간으로 하여금 조준, 정도전, 남은 등을 논박하여 귀향을 보내게 하였다. 의안대군 이화와 흥안대군 이제 등이 조영규에게 일러 말하기를, “이씨 왕실에 큰 공이 있거늘, 이제 위태하게 되었으니, 너희들이 이 때를 당하여 힘을 쓰지 아니하려 하느냐?”라고 하였다. 조영규가 드디어 길에 미리 질렀다가 정몽주를 쳐죽이니, 태조가 들으시고, 크게 노하시어, 병들기에 이르러 계시었다. 그 후에 태종대왕이 즉위하시어, 정몽주의 왕씨에 진충함을 아름다이 여기시어, 시호를 주어 문충공이라 하시었다.

고려 말 나라 쇠퇴하고 큰 운이 상승하니많은 어진이들 잡고 붙들고 하여 날아올라.그러나 정몽주 의연히 죽어 오천 사람 되니우리 조선에 절개의 의리 일어나는 길 열려.

충의가 이어져오고 막을 수 없으나평시에는 갈고 힘쓰는 사람이 없어.질풍 불어 굳센 풀 더욱 보기 어려워도하지만 반드시 알리라 고려의 한 충신을.

Ⓒ 역자 | 성낙수 / 2016년 11월 일

崔瑩이 辛禑 勸야 兵馬 니와다 遼東 티거늘 우리 太祖ㅣ 回軍샤 王氏 도로 셰여시 左使 趙俊과 政堂 鄭道傳과 密直使 南誾 等이 天命 人心을 아 太祖 推戴려 더니≪推戴 님금 삼 씨라≫ 洪武 壬申 三月에 太祖ㅣ 타아 디옛거시 守侍中 鄭夢周ㅣ 臺諫야 趙俊 鄭道傳 南誾 等을 트와 귀 보내시긔 고 사 브려 미조차 가아 주규려 커늘 義安大君과 興安君괘 太祖 시 太祖ㅣ 니샤 死生이 命이어니 오직 順히 受 미라 義安君내 麾下 趙英珪려 니샤 李氏 王室에 有功호 사마다 다 아니 이제 거긔 디면 後世예셔 뉘 알리오 麾下 士ㅣ 나토 힘 받리 업스니여 英珪 닐오 내 盡情호리다 고 길헤 가아 夢周 텨아 주겨늘 太祖ㅣ 드르시고 하 怒샤 病이 되샤 말 몯게 외시니라 恭定大王이 卽位샤 夢周ㅣ 제 셤기논 두 아니 가지니라 諡 文忠이라 시니라