- 역주 오륜행실도 제2권

- 오륜행실 충신도

- 오륜행실충신도(五倫行實忠臣圖)

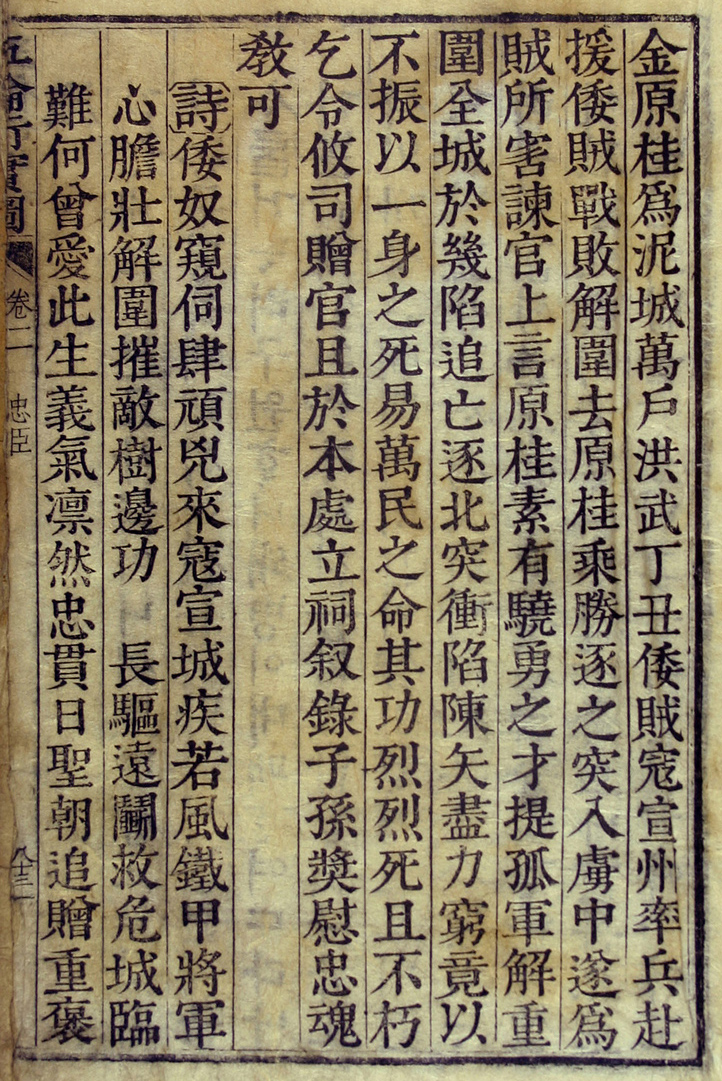

- 원계함진(原桂陷陣(陳))

원계함진(原桂陷陣(陳))

오륜행실도 2:82ㄴ

原桂陷陣(陳)【本朝】오륜행실도 2:83ㄱ

金原桂爲泥城萬戶 洪武丁丑 倭賊寇宣州 率兵赴援 倭賊戰敗解圍去 原桂乘勝逐之 突入虜中 遂爲賊所害 諫官上言 原桂素有驍勇其之才 提孤軍 解重圍 全城於幾陷 追亡逐北 突衝陷陳 矢盡力窮 竟以不振 以一身之死 易萬民之命 其功烈烈 死且不朽 乞令攸司 贈官 且於本處 立祠 敍錄子孫 獎慰忠魂 敎可倭奴窺伺肆頑兇 來寇宣城疾若風 鐵甲將軍心膽壯 解圍摧敵樹邊功

長驅遠鬪救危城 臨難何曾愛此生 意氣凜然忠貫日 聖朝追贈重褒오륜행실도 2:83ㄴ

旌

오륜행실도 2:84ㄴ

五倫行實圖 卷第二

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

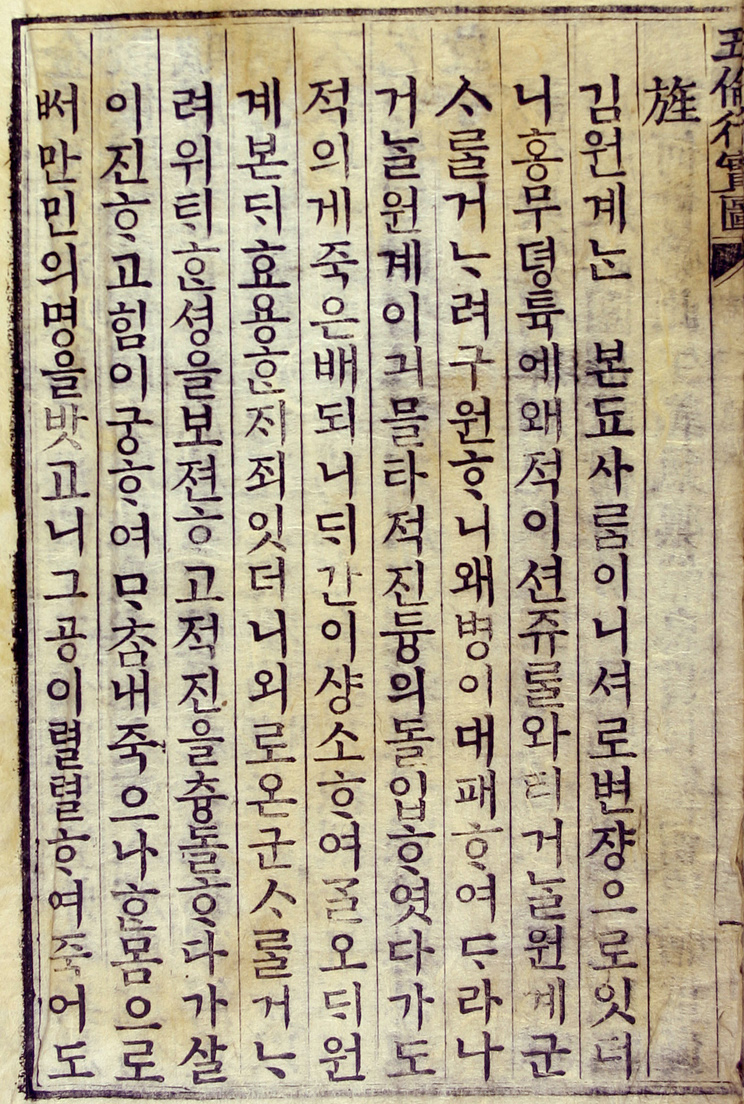

김원계 주001) 본됴 주002) 사이니 셔로 변쟝으로 주003) 잇더니 홍무 뎡튝에 주004) 왜적이 주005) 션쥬 주006) 와 티거 주007) 원계 군 거려 주008) 구원니 주009) 왜병이 주010) 대패여 주011) 라나거 주012) 원계 이긔믈 주013) 타 적진듕의 주014) 돌입엿다가 주015) 도적의게 주016) 죽은 배 되니 간이 주017) 샹소여 주018) 오 원계 본 효용 주019) 죄 주020) 잇더니 외로온 군 거려 위 주021) 셩을 주022) 보젼고 주023) 적진을 츙돌다가 주024) 살이 진고 힘이 궁여 주025) 내 죽으나 몸으로 만민의 주026) 명을 주027) 밧고니 주028) 그 공이 렬렬여 주029) 죽어도 아닐디라 주031) 쳥컨대 관쟉을 주032) 튜증고 그 곳의 주033) 당을 주034) 셰우고 주035) 손을 벼이여 주036) 튱혼을 주037) 위로여디이다 주038) 대 샹이 좃시니라 주039)

김원계:

김원계(金原桂). 조선 초 태조 때의 무장 이름.

본됴:

본조(本朝). 현존하는 왕조. 또는 예전에, 말하는 이가 자기 나라의 조정을 이르던 말.

셔로변쟝으로:

‘셔로(西路)#변쟝(邊將)+으로(부사격 조사)’. 서로 변장으로. 변장은 변경을 지키는 장수(將帥)로 첨사(僉使), 만호(萬戶), 권관(權官) 등을 통틀어 말한다.

뎡튝에:

‘뎡튝(丁丑)+에(부사격 조사)’. 정축에. 여기서 정축년은 태조 6년(1397)을 말한다.

왜적이:

‘왜적(倭賊)+이’. 왜적이. 도둑질하는 일본 사람을 낮잡아 이르는 말이다.

션쥬:

‘션쥬(宣州)+’. 선주를. 선주는 지금의 평안북도 선천군임. 본래 안화군(安化郡)으로 고려 초에 통주(通州)로 고쳤다. 현종 21년(1130)에 선주방어사(宣州防禦使)를 칭하였다. 현종18년(1231)에 몽고군을 피하여 자연도(紫燕島)로 들어갔다가, 원종 2년(1261)에 육지로 나왔다. 목미도(牧美島)가 있다.

티거:

‘티-+-거(연결어미)’. 치므로.

거려:

‘거리-+-어(연결어미)’. 거느려.

구원니:

‘구원(救援)#-+-니(연결어미)’. 구원하니. 구원은 어려움이나 위험에 빠진 사람을 구하여 줌.

왜병이:

‘왜병(倭兵)+이’. 왜병이. 왜적이.

대패여:

‘대패(大敗)#-+-여(연결어미)’. 대패하여.

라나거:

‘-+-아(보조적 연결어미)#나-+-거(연결어미)’. 달아나거늘. 달아나므로.

이긔믈:

‘이긔-+-ㅁ(명사형 어미)+을’. 이김을.

적진듕의:

‘적진듕(敵陣中)+의(부사격 조사)’. 적진 가운데에.

돌입엿다가:

‘돌입(突入)#-+-엿(완료 시제 접미사)-+-다가(연결어미)’. 돌입하였다가.

도적의게:

‘도적(盜賊)+의게(부사격 조사)’. 도적에게.

간이:

‘간(臺諫)+이’. 대간이.

샹소여:

‘샹소(上疏)#-+-여(연결어미)’. 상소하여.

효용:

‘효용(驍勇)#-+-ㄴ(관형사형 어미)’. 효용한. 날래고 용맹스런.

죄:

‘조(才調)+ㅣ’. 재주가.

위:

‘위(危殆)#-+-ㄴ(관형사형 어미)’. 위태한.

셩을:

‘셩(城 )+을’. 성을.

보젼고:

‘보젼(保全)#-+-고(연결어미)’. 보전하고.

츙돌다가:

‘츙돌(衝突)#-+-다가(연결어미)’. 충돌하다가. 돌진하다가.

궁여:

‘궁(窮)#-+-여(연결어미)’. 궁하여.

만민의:

‘만민(萬民)+의(관형격 조사)’. 만민의. 만인의.

명을:

‘명(命)+을’. 명을. 생명을.

밧고니:

‘밧고-+-니(연결어미)’. 바꾸니.

렬렬여:

‘렬렬(烈烈)#-+-여(연결어미)’. 열렬하여. 어떤 것에 대한 애정이나 태도가 매우 맹렬하여.

오륜행실도 2:84ㄱ

쟝 석디 주030) 석디:

‘석-+-디(보조적 연결어미)’. 썩지.

아닐디라:

‘아니-+-ㄹ(관형사형 어미)#디#이-+-라(서술법 종결어미)’. 아닐 것이다.

관쟉을:

‘관쟉(官爵)+을’. 관작을. 관작은 관직(官職)과 작위(爵位)를 아울러 이르는 말이다.

그 곳의:

‘그(관형사)#곳+의(부사격 조사)’. 그 곳에.

당을:

‘당(祠堂)+을’. 사당을.

셰우고:

‘셔-+-이(사동 파생 접미사)-+-우(사동 파생 접미사)-+-고(연결어미)’. 세우고.

벼이여:

‘벼-+-이(사동 파생 접미사)-+-여(연결어미)’. 벼슬하게 하여.

튱혼을:

‘튱혼(忠魂)+을’. 충혼을.

위로여디이다:

‘위로(慰勞)#-+-여(보조적 연결어미)#디-+-이(상대 높임 접미사)-+-다(서술법 종결어미)’. 위로하여 지었으면 합니다.

좃시니라:

‘좃ㅊ-+-시(주체 높임 접미사)-+-니(진행 시상 접미사)-+-라(서술법 종결어미)’. 좇으시었다. ‘좃ㅊ-;좇-’. ‘좇-’에서 받침 ‘ㅊ’을 /ㄷ/과 /ㅊ/의 합음으로 보고, 나누어 적은 것이다. ¶다디 바 좃놋다〈두언(초) 7:24〉. 役事 조초매〈두언(초) 8:63〉.

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

35. 원계함진(原桂陷陳)【조선】- 김원계가 적진에 빠지다

김원계는 조선 사람이다. 서로 변장으로 있었는데, 태조 6년(1397)에 왜적이 선주를 와 치거늘, 김원계가 군사를 거느려 구원하였다. 왜적이 대패하여 달아나므로, 김원계가 이김을 타 적의 진중에 돌입하였다가, 도적에게 죽은 바가 되었다. 대간이 상소하여 말하기를, “김원계가 본래 효용(驍勇)한 재주가 있었는데, 외로운 군사를 거느려 위태한 성을 보전하고, 적진을 충돌하다가, 화살이 다 없어지고, 힘이 궁하여서 마침내 죽었으나, 한 몸으로써 만민(萬民)의 생명을 바꾸었으니, 그 공이 열렬하여, 죽었어도 장차 썩지 않을 것입니다. 청컨대, 관작을 추증하고, 그곳에 사당을 세우고, 자손을 벼슬하게 하여, 충혼을 위로하였으면 합니다.”라고 하니, 임금이 좇으셨다.

왜적이 틈을 엿보아 마음대로 짓밟다니선성으로 몰려오는 적 빠른 바람과 같아.철갑을 입은 장군의 간담이 장대하여서포위를 풀고 적을 꺾어 한편 공을 수립해.

몰아 멀리 나가 싸워 위급한 성을 구하니난을 당하여 어찌하여 이 생명 아낄 리야.의기가 늠름하여 충성은 해를 꿰이려니와성조에서도 추증(追贈)하여 거듭 표창하다.

오륜행실도 제2권 〈끝〉.

Ⓒ 역자 | 성낙수 / 2016년 11월 일

宣州 圍把야 泥城 萬戶 金原桂 兵馬 가져가아 救니 예히 싸홈 계워 쳐 가거늘 너무 차 드러 주그니라 諫官이 上言 原桂 제 몸 혜디 아니고 모로 萬民의 命을 밧고니 벼슬 贈시고 祀堂 셰오 子孫 샤 忠誠엣 넉슬 慰勞샤 後ㅅ 사 勸쇼셔 야 그리라 시니라