- 역주 이륜행실도

- 이륜행실 형제도

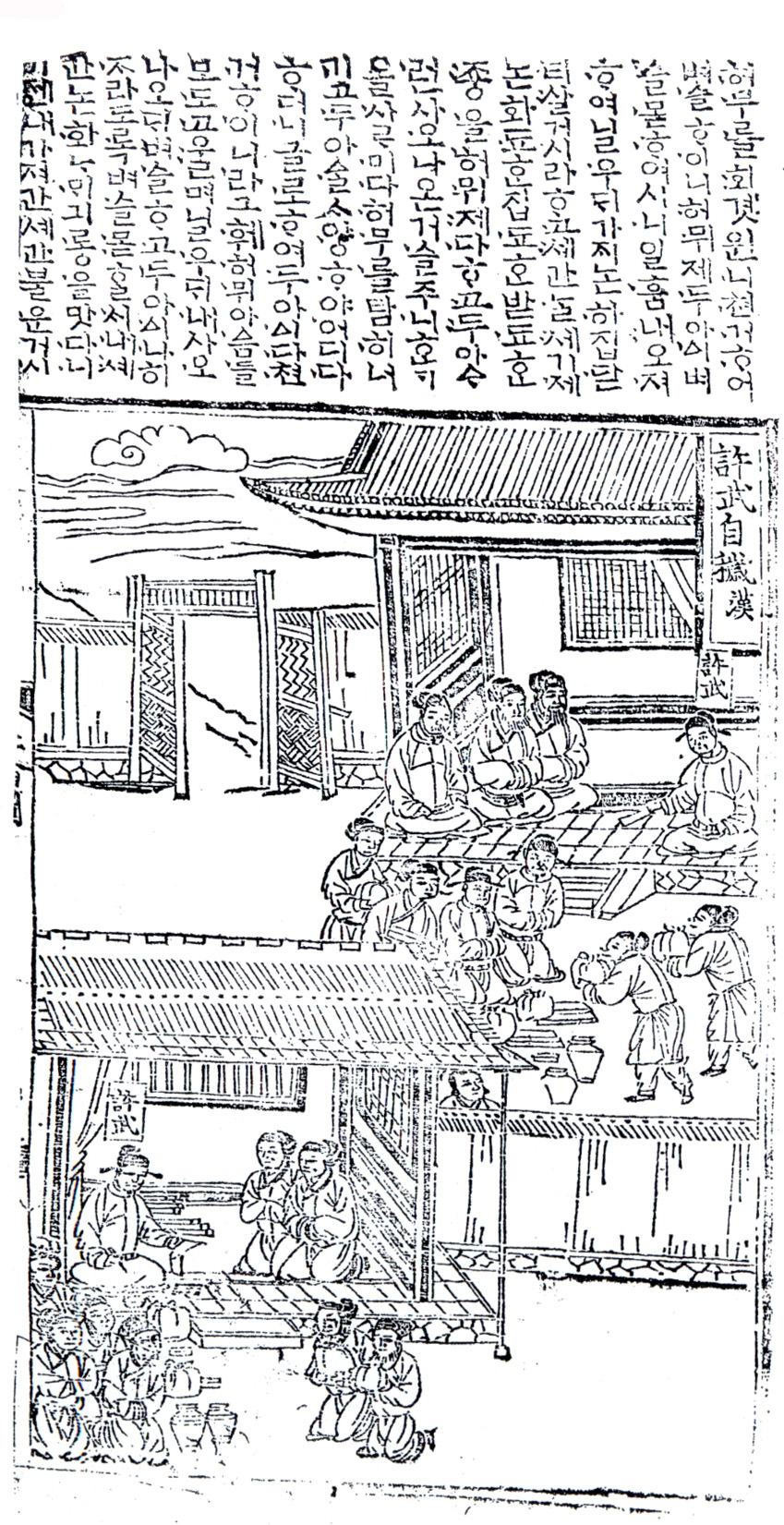

- 허무자예(許武自穢)

허무자예(許武自穢)

4ㄱ

許武自穢 漢허무를 회곗 주001) 원니 주002) 쳔거 주003) 여 벼슬 이니 주004) 허뮈 주005) 제 두 아 벼슬 몯여시니 주006) 일훔 주007) 내오져 주008) 여 닐우 주009) 가 주010) 논하[화] 집 닫티 주011) 살 거시라 주012) 고 셰간 세 기제 주013) 논화 됴 주014) 집 됴 받 주015) 됴 주016) 을 허뮈 제 다 고 두 아런[란] 주017) 사오나온 주018) 거슬 주019) 주니 []올 주020) 사미 주021) 다 허무를 탐히 주022) 너기고 두 아 주023) 야 주024) 어디다 주025) 더니 글로 주026) 여 두 아 다 쳔거이니라 주027) 그 훼 주028) 허뮈 아들 주029) 모도고 주030) 울며 닐우 내 사오나오 벼슬 고 두 아 나히 라도록 벼슬 몯 주031) 내 셰간 논화 주032) 긔 주033) 을 맛다니 주034) 이젠 내 가져간 셰간 불운 주035) 거시 세 리나 주037) 더으니라 주038) 고 죄 주039) 두 아 주고 것도 주040) 두디 아니대 모다 주041) 일더라 주042)

회곗:

회계(會稽, 지명)의. 회계(會稽)는 현재 중국 절강성(浙江省) 소흥시(紹興市)를 가리킨다.

원니:

원(員)+-이(주격 조사). 고을의 원이. ‘원니’는 ‘원이’의 혼철 표기이다. 원(員)은 옛날 군(郡)의 으뜸 벼슬이다. 한문 원문에는 태수(太守)로 되어 있다.

쳔거(薦擧):

어떤 일을 맡아 할 수 있는 사람을 그 자리에 쓰도록 소개하거나 추천함.

이니:

-[爲]+-이-(사동 접미사)+-니(종속적 연결 어미). 하게 하니. 시키니.

허뮈:

허무(許武, 인명)+-ㅣ(주격 조사). 허무가.

몯여시니:

몯-[不]+-여(연결 어미)+이시-(완료 보조형용사)+-니(종속적 연결 어미). 못하고 있으니. 못하였으니. 완료의 보조형용사 ‘이시-’의 ‘이’가 삭제되었다.

일훔:

이름.

내오져:

내-[顯]+-고져(의도법 어미). 내고자.

닐우:

니-[謂]+-우-(삽입 모음)+-(설명법 연결 어미). 이르되. 이르기를. 동사 어간 ‘니-’에 모음으로 시작하는 문법 형태가 연결되면 어간이 ‘닐-’로 교체된다.

가(家財):

집의 재산.

닫티:

달리. 따로. ≪노걸대≫의 한어(漢語) 문장 ‘你另盛一椀飯’에 대하여 ≪번역 노걸대≫(1517년 이전)에서는 “네 닫티 사발만 밥 담고”(상:43ㄱ)로 번역하고 있는데 비하여 ≪노걸대 언해≫(1670년)에서는 “네 로 사발 밥을 담고”(상:38ㄴ)로 번역하였다. 앞 문헌에서 사용된 ‘닫티’가 뒷 문헌에 와서는 ‘로’로 나타난다. 이로써 ‘닫티’가 ‘로’ 즉 ‘따로’의 뜻으로 쓰인 말임을 알 수 있다. 이 문헌의 후반부(24ㄱ)에서는 ‘다티’의 형태로도 쓰였다.

살거시라:

살-[生]+-ㄹ(관형사형 어미)+것(의존 명사)+-이라(서술격 조사). 살 것이다. 살겠다. ㄹ 자음의 중복으로 어간 ‘살-’의 말음이 삭제되었다.

세기제:

세[三]+깆[分]+-에(처격 조사). 세 분깃에. 세 몫에.

됴:

둏-[好]+-(관형사형 어미). 좋은. ‘둏다〉좋다’(구개음화).

받:

밭[田]. 8종성 제한 규칙에 따라 ‘밭’이 휴지(休止) 앞에서 ‘받’으로 교체되었다.

:

종[奴婢].

아란:

아[弟]+-란(보조사). 아우는.

사오나온:

사오납-[劣]+-(관형사형 어미). 사나운. 나쁜. 훈민정음 초기 문헌에는 ‘사오나’으로 나타난다. ㅸ은 소멸되면서 ㅗ/ㅜ 로 바뀌거나 ø 로 탈락하였다.

거슬:

것(의존 명사)+-을(목적격 조사). 것을.

올:

고을. 이는 15세기에 ㅎ종성 체언인 ‘올ㅎ’로 쓰였으며, 휴지 (休止) 앞에서는 ㅎ이 삭제된다. 이 문헌의 41ㄱ에는 ‘고’로 나타난다.

사미:

사[人]+-이(주격 조사). 사람이. 앞에서는 이 낱말이 ‘사름’으로 표기되었었다.

탐히:

‘탐(貪)다’의 부사 형태. 탐욕스럽게.

아:

아+-(목적격 조사). 아우를. 15세기에는 ‘’로 표기되었다.

야:

(辭讓)-+-야(연결 어미). 양보하여. 이 문헌에는 ‘여’의 형태가 일방적으로 쓰이고 있는 가운데 ‘야’가 등장한 것이다.

어디다:

어딜-[善]+-다(평서법 어미). 어질다. 어간 ‘어딜-’의 말음 ㄹ은 ㄷ으로 시작하는 어미 앞에서 탈락한다.

글로:

그[其]+-로(조격 조사). 그것으로. 중세 국어에서 지시 대명사 ‘이, 그, 뎌’ 다음에 조사 ‘-로’가 연결되면 대명사에 ㄹ이 첨가되어 ‘일로, 글로, 뎔로’ 등으로 쓰였다. 인칭 대명사 ‘나, 너, 누’에도 ‘-로’가 붙으면 마찬가지로 ㄹ이 첨가된다.

쳔거이니라:

천거(薦擧)되었다. 여기에 쓰인 ‘이니라’의 ‘-이-’는 피동 접미사로 쓰인 것이다.

훼:

후(後)+-에(처격 조사). 후에. ‘후에’가 ‘훼’로 축약된 표기는 다른 데서는 거의 찾아볼 수 없는 예이다.

아들:

아[親族]+-들ㅎ(복수 접미사). 친척들. 친족들. ‘아들’이 15세기에는 ‘아’로 표기되었다. 이 문헌에서도 ‘아’을 볼 수 있다. 복수 접미사 ‘-/들’은 원래 ㅎ 종성을 가지고 있는 말이다.

모도고:

모도-[會]+-고(대등적 연결 어미). 모으고.

몯:

몯-[不]+-ㄹ(종속적 연결 어미). 못하므로. 어미 ‘-ㄹ’는 본래 ‘-ㄹ’로 표기되었으나 ≪원각경 언해≫(1465) 이후로 각자병서가 폐기됨에 따라 ‘-ㄹ’로 표기하게 되었다.

:

[他人]+-(관형격 조사). 남의.

긔(譏弄):

실없는 말로 놀림.

맛다니:

맞-[被]+-다-(과거 시상 선어말 어미)+-니(종속적 연결 어미). 받더니. 받았으니. 동사 어간 ‘맞-’이 자음 앞에서 8종성 제한 규칙에 따라 ‘맛-’으로 교체되었다. 선어말 어미 ‘-다-’는 ‘-더-’의 교체형으로서 ‘-더-’가 쓰인 서술어에 호응하는 주어가 2, 3인칭일 경우에는 ‘-더-’가 그대로 사용되지만, 주어가 1인칭일 때는 ‘-더-’가 ‘-다-’로 교체된다. ‘-다-’는 어말 어미 ‘-라’와 ‘-니’와 주로 통합되어 쓰인다.

불운:

붇-[增]+-우-(사동 접미사)+-ㄴ(관형사형 어미). 불린. 불어나게 한. ‘붇다’는 ㄷ불규칙 동사로서 어간 ‘붇-’ 다음에 모음으로 시작하는 접사가 연결되면 어간 ‘붇-’은 ‘불-’로 교체된다.

4ㄴ

녜루셔 주036) 녜루셔:

녜[舊]+-루셔(보조사). 옛날에서. 옛날보다. 조사 ‘-루셔’는 ‘-로셔’의 변이된 형태이다. 규장각 소장의 중간본(1727)에는 ‘녜루셔’가 ‘녜로셔’로 나타나 있다.

리나:

[倍]+-이나(보조사). (수량을 나타내는 말 뒤에) 배(倍)나.

더으니라:

더으-[加]+-니라(평서법 어미). 더하였다.

죄:

죄다. 모두.

것도:

[一]#것(의존 명사)+-도(보조사). 한 가지도. 하나도.

모다:

모두.

일더라:

일-[稱]+-더-(과거 시상 선어말어미)+-라(평서법 어미). 일컬었다. 칭송하였다. 훈민정음 초기부터 이 동사는 ‘일다’로 일관되게 사용되어 왔는데 여기서 ‘일다’가 특이하게 등장하였다. 이 동사는 기원적으로 ‘잃-(‘일훔[名]’의 어근)+-[曰]’의 합성으로 형성된 말이다.

Ⓒ 편찬 | 김안국 / 1518년(중종 13)

4ㄴ

許武 建武中 會稽太守 第五倫 擧爲孝廉 武以二弟晏普 未顯欲令成名 乃謂之曰 禮有分異之義 家有別居之道 於是共割財産 以爲三分 武自取肥田廣宅 奴婢强者 二弟所得 並皆劣少 鄕人皆鄙武貪而 稱弟能讓 由是晏等 俱得選擧 武乃會宗族泣曰 吾爲兄不肖 盜竊聲位 二弟年長 未霑榮祿 所以求得分財 自取大譏 今理産 所增三倍於前 悉推與二弟 一無所留 於是郡中 翕然稱之廉孝從前擧豈誣 臨財甘作一貪夫 心期二弟名成後 三倍貲財盡付渠

弟顯自從兄穢日 兄貪還釋弟榮時 尋常友愛還誇俗 隱德無嫌世所譏

Ⓒ 편찬 | 김안국 / 1518년(중종 13)

허무자예

(許武自穢 : 허무가 스스로 욕을 먹다)

한나라허무를 회계의 태수(太守)가 추천하여 벼슬을 하게 하니, 허무는 자기의 두 아우가 벼슬을 하지 못하고 있으므로 이름이 나게 하고자 하여 이르기를, “집의 재산을 나누어 집을 따로 나서 살겠다.”라고 하며, 재산을 세 몫으로 나누었는데, 그 중에서 넓은 집, 비옥한 밭, 튼튼한 노비는 허무가 다 차지하였다. 그리고 두 아우에게는 좋지 않은 것만 주니 〈이를 본〉 그 고을 사람들은 모두 허무를 탐욕스럽다고 하고 두 아우는 〈형에게〉 양보를 하여 어질다고 하였다. 그로 인하여 두 아우가 모두 추천을 받게 되었다. 그 후에 허무가 친척들을 모아놓고 울며 말하기를, “나는 불초(不肖)하지만 벼슬을 하고 두 아우는 나이가 들도록 벼슬을 못하고 있는데 내가 재산을 나누어 가짐으로써 스스로 남의 욕을 먹었으니 이제는 내가 가져간 재산을 불린 것이 지난날보다 세 배나 더하오.”라 하고는 〈재산을〉 죄다 두 아우를 주고 한 가지도 가지지 않으매 모두 〈허무를〉 칭송하였다.

Ⓒ 역자 | 김문웅 / 2010년 10월 일

4ㄱ

허무 회계 원이 쳔거야 벼슬 이니 허뮈 제 두 아이 벼슬 몯야 이시니 아 일홈 내오쟈 야 닐오 셰간 화 집 나 살거지라 고 셰간 세 기세 화 집과 됴 받과 됴 죵을 허뮈 제 다 가지고 두 아란 사오나온 거슬 주니 고을 사미 다 허무 탐심타 고 두 아 양니 어디다 더니 글로 야 두 아이 다 쳔거이니라 그 후에 허뮈 아음들 모도고 울며 닐오 내 사오나오 벼슬 고 두 아이 나히 라도록 벼슬 몯 내 셰간 화 믜 긔롱을 듣더4ㄴ

니 이제 내 가져간 셰간 불운 거시 녜로셔 세 리나 더으니라 고 다 두 아 주고 것도 두디 아니대 모다 일더라