- 역주 오륜행실도

- 오륜행실 효자도

- 이륜행실도 원서문

이륜행실도 원서문

이륜행실도 원서:1ㄱ

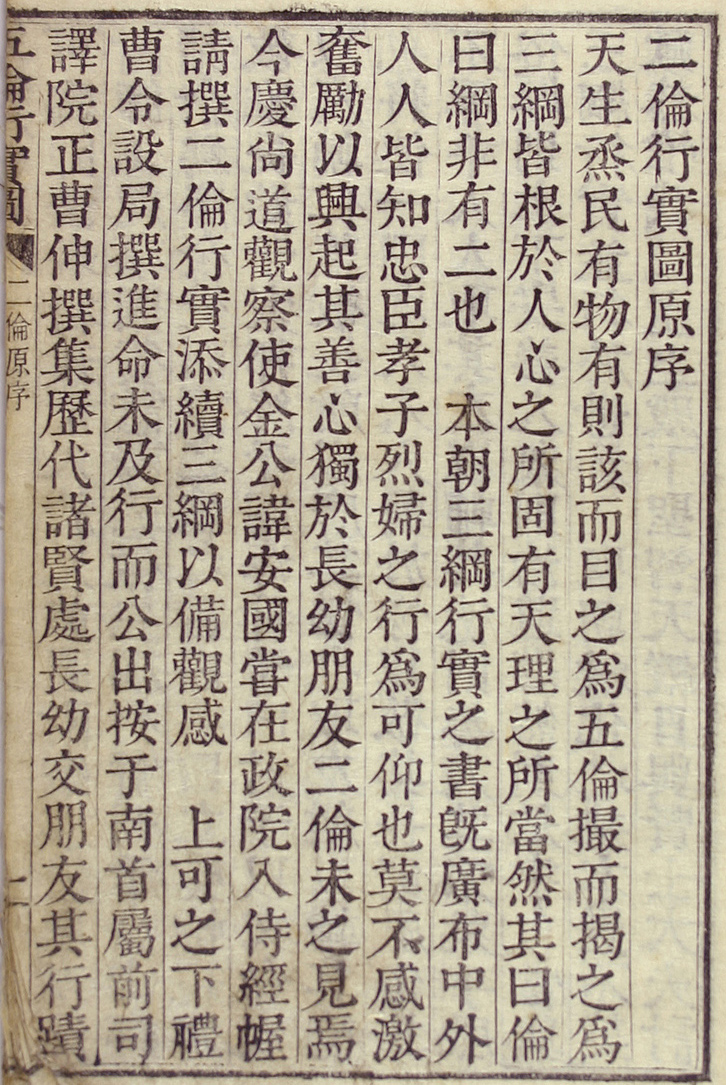

二輪行實圖 原序天生蒸民天生烝民 有物有則 該而目之爲五倫 撮而揭之爲三綱 皆根於人心之所固 有天理之所當然 其曰倫曰綱 非有二也 本朝三綱行實之書 旣廣布中外 人人皆知 忠臣孝子烈婦之行 爲可仰也 莫不感激奮勵以興起其善心獨於長幼朋友二倫未之見焉今慶尙道觀察使金公諱安國嘗在政院入侍經幄請撰二倫行實添續三綱以備觀感 上可之下禮曹令設局撰進命未及行而公出按于南首屬前司譯院正曺伸撰集歷代諸賢處長幼交朋友其行跡

이륜행실도 원서:1ㄴ

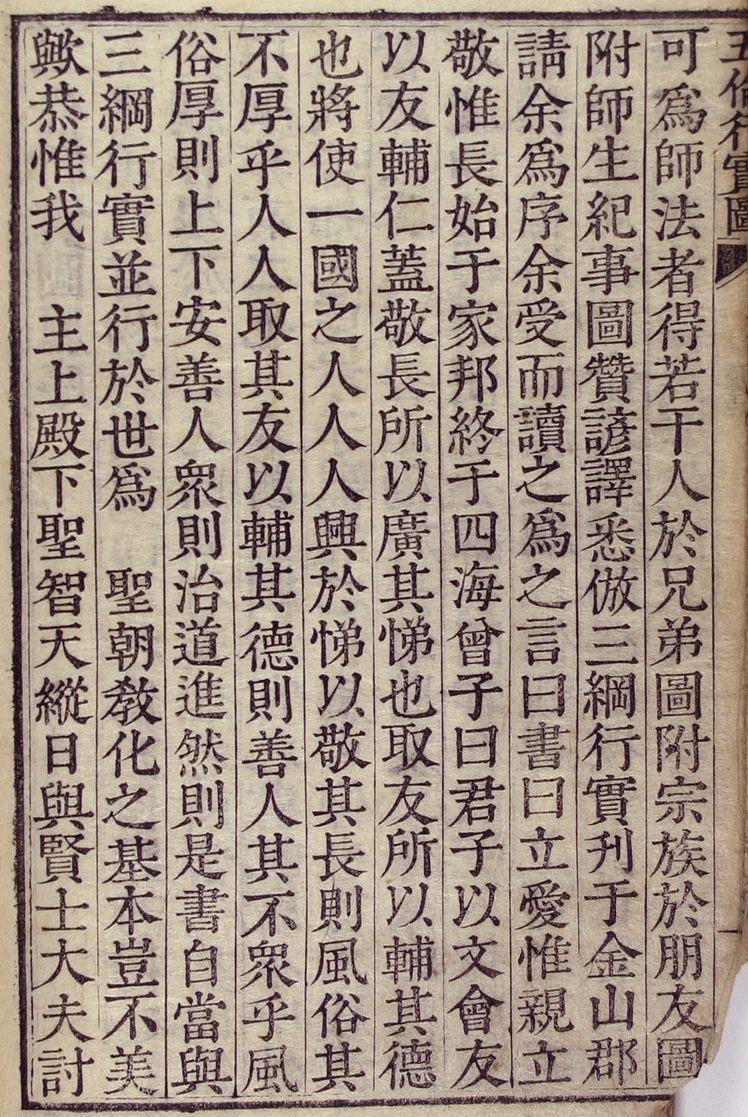

可爲師法者得若干人於兄弟圖附宗族於朋友圖附師生紀事圖贊諺譯悉倣三綱行實刊于金山郡請余爲序余受而讀之爲之言曰書曰立愛惟親立敬惟長始于家邦終于四海曾子曰君子以文會友以友輔仁蓋敬長所以廣其悌也取友所以輔其德也將使一國之人人人興於悌以敬其長則風俗其不厚乎人人取其友以輔其德則善人其不衆乎風俗厚則上下安善人衆則治道進然則是書自當與三綱行實並行於世爲 聖朝敎化之基本豈不美歟恭惟我主上殿下聖智天縱日與賢士大夫討이륜행실도 원서:2ㄱ

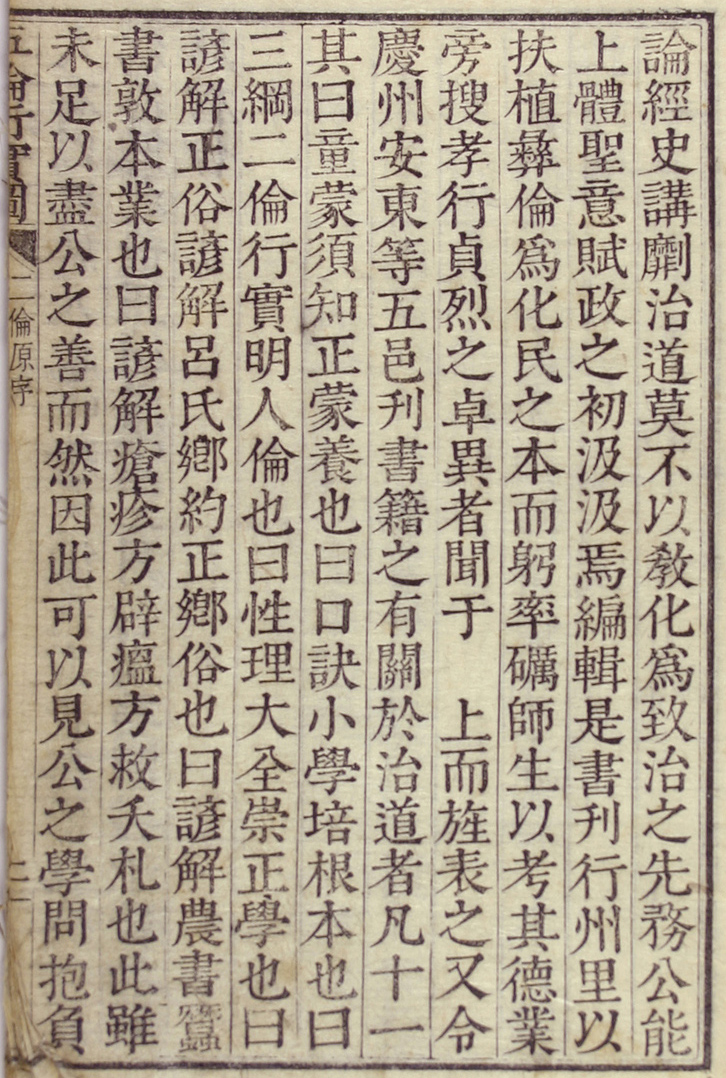

論經史講劘治道莫不以敎化爲致治之先務公能上體聖意賦政之初汲汲焉編輯是書刊行州里以扶植彝倫爲化民之本而躬率礪師生以考其德業旁搜孝行貞烈之卓異者聞于 上而旌表之又令慶州安東等五邑刊書籍之有關於治道者凡十一其曰童蒙須知正蒙養也曰口訣小學培根本也曰三綱二倫行實明人倫也曰性理大全崇正學也曰諺解正俗諺解呂氏鄕約正鄕俗也曰諺解農書蠺書敦本業也曰諺解瘡疹方辟瘟方救夭札也此雖未足以盡公之善而然因此可以見公之學問抱負이륜행실도 원서:2ㄴ

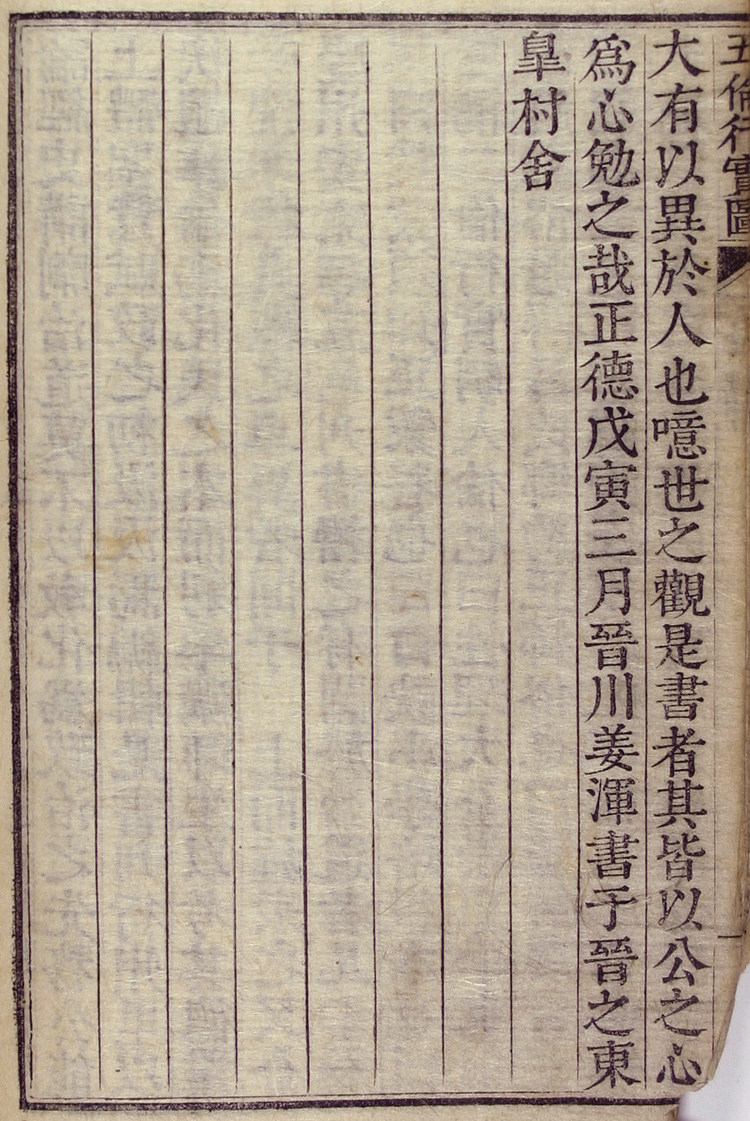

大有以異於人也噫世之觀是書者其皆以公之心爲心勉之哉正德戊寅三月 晉川 姜渾 書于晉之東皐村舍

Ⓒ 필자 | 강혼 / 1518년(중종 13) 3월

이륜행실도 원서(原序)

하늘이 모든 백성을 만들었으니, 물건이 있고, 법도 있는 것이다. 이것을 조목으로 나누어 오륜(五倫)이라 하고, 총괄해서 삼강(三綱)이라 하는데, 그 근본은 모두 사람의 마음에 실지로 있는 것이며, 하늘의 이치로써 당연히 그렇게 된 것이다. 여기에 오륜이니, 삼강이니 하는 것에 본래 따로따로 둘이 있다는 것이 아니다.

본조(本朝)의 『삼강행실(三綱行實)』이란 책은 중앙과 지방에 이미 널리 반포되어, 사람마다 알고 있으며, 충신·효자·열녀의 행실을 우러러 보고, 감격하고, 권장하여 힘쓰고, 착한 마음을 일으키지 않은 자가 없을 것이다. 그러나 장유(長幼)·붕우(朋友)라는 이륜(二倫)은 아직 보지 못했을 것이다.

이제 경상도(慶尙道) 관찰사(觀察使) 김공(金公) 안국(安國) 주001) 이 일찍이 정원(政院) 주002) 에 있을 적에 경연(經筵)에 입시(入侍)하여, 임금께 청하기를, “이륜행실을 지어 삼강행실에 첨부해서 백성들의 보고 느끼는 자료로 구비하게 하시옵소서.”라고 하였다.

김공(金公) 안국(安國):

김안국(金安國, 성종 9년(1478) 9월 2일(음력 8월 6일)~중종 38년(1543) 2월 7일(음력 1월 4일)은 조선 전기의 문신이자 학자임. 자는 국경(國卿), 호는 모재(慕齋), 시호는 문경(文敬), 본관은 의성(義城)이다. 예조판서, 대제학 등을 지냈으며, 박학하고 문장에 능한 성리학자로서 저서에 『모재집(慕齋集)』·『모재가훈(慕齋家訓)』·『동몽선습(童蒙先習)』, 편서(編書)로는 『이륜행실도언해(二倫行實圖諺解)』·『성리대전언해(性理大全諺解)』·『정속언해(正俗諺解)』·『농서언해(農書諺解)』·『잠서언해(蠶書諺解)』·『여씨향약언해(呂氏鄕約諺解)』·『벽온방(辟瘟方)』·『창진방(瘡疹方)』 등이 있음.

정원(政院):

조선시대, 임금의 명령을 전달하고, 여러가지 사항들을 임금에게 보고하는 일을 맡아보던 관아. 정종 2년(1400)년에 중추원(中樞院)을 개편하면서, 승정원을 설치하였음.

이에 임금도 그 말을 옳다고 하고, 예조(禮曹) 주003) 에 명하여, 편찬하는 국(局)을 설치해서, 『이륜행실』을 지어 올리도록 하셨다. 그러나 이러한 영이 이행되기 전에 공(公)은 남쪽으로 나가게 되었다. 이 김공의 부탁을 받은 전 사역원 주004) 정(司譯院正) 조신(曺伸)이 찬집(撰集)에 대한 책임을 맡아서, 역대의 여러 어진 이들의 장유·붕우의 교제하고, 행동한 사실에서 모범이 될 만한 것을 약간 뽑아 형제도(兄弟圖)에는 종족(宗族) 주005) 을 붙이고, 붕우도(朋友圖)에는 사생(師生)을 붙였다. 그리고 그 사실을 기록하고, 그림으로 형용하고, 시(詩)로 찬양하고, 언문(諺文)으로 번역(諺譯)했으니, 이것은 모두 『삼강행실』을 모방한 것이다. 이것을 금산군(金山郡)에서 간행할 때에 나에게 서문을 쓰라고 하기에 나는 이 책을 받아 읽고, 여기에 서문을 쓰게 된 것이다.

예조(禮曹):

고려·조선 때의 육조의 하나. 예악·제사·연향·조빙·학교·과거의 일을 맡아보았음.

사역원:

조선 시대 외국어의 통역과 번역을 맡아보던 관청. 태조(太祖) 2년(1393)에 설치되어 고종(高宗) 31년(1894)까지 존속함. 외국어로는 한학(漢學 : 한어), 청학(淸學 : 여진어), 몽학(蒙學 : 몽고어), 왜학(倭學 : 왜어) 등을 주로 다루었음. [유사어] 상원(象院). 설원(舌院). 역원(譯院). 통문관(通文館).

종족(宗族):

동성동본(同姓同本)의 일가(一家).

『상서(尙書)』에서 말하기를, “사랑을 세우자면, 오직 부모님에게서부터 시작해야 하며, 공경을 세우자면, 오직 어른들에게서부터 시작해야 한다. 가정과 국가로부터 시작하여, 천하와 사해(四海)에 미치게 된다.”라고 했다. 또 증자(曾子) 주006) 가 말하기를, “군자(君子)는 글로 친구를 모으고, 친구로써 어진 도를 돕는다.”라고 했다.

증자(曾子):

증자(曾子, 기원전 505년~기원전 436년). 춘추 시대 말기 노(魯)나라 남무성(南武城) 사람. 이름은 삼(參)이고, 자는 자여(子輿)다. 증점(曾點)의 아들임. 공자(孔子)의 수제자로 효심이 두텁고, 내성궁행(內省躬行)에 힘썼으며, 노나라에서 제자들의 교육에 주력했다.『효경(孝經)』의 작자라고 전해지지만, 확실한 근거는 없음.

대개 어른을 공경하는 것은 그 공경하는 마음을 넓히는 것이며, 친구를 모으는 것은 그 타고난 덕을 돕는 것이다. 그리하여 장차 한 나라 사람들로 하여금 사람마다 공경하는 마음을 일으켜, 어른께 공경하게 된다면, 풍속이 어찌 도타와지지 않겠는가. 또한 사람마다 친구를 모아 그 덕으로 돕는다면, 착한 사람이 어찌 모여들지 않겠는가. 풍속이 후해지면, 윗사람과 아랫사람이 편안하고, 착한 사람이 모여들면, 다스리는 도가 진보될 것이다.

이 책도 으레 『삼강행실』과 함께 세상에 반포해서, 그 성조(聖朝)의 교화의 기본이 되게 할 것이니, 이 어찌 아름다운 일이 아니겠는가. 공손히 생각하건대, 우리 주상전하께서는 하늘이 내리신 성지(聖智)로써 날마다 어진 사대부(士大夫)와 더불어 경서(經書)와 사기(史記) 주007) 를 강론하시고, 정치하는 도를 토의하여, 백성을 가르치고, 풍속을 변화시키는 것으로 정치의 급선무를 삼으셨다.

사기(史記):

역사적인 사실을 기록한 책.

공(公)도 능히 위로는 임금의 뜻을 본받아서, 정치를 시작하는 시초부터 부지런한 마음으로 이 책을 편집해서 간행하여, 고을과 마을에 떳떳한 윤리(倫理)를 부식(扶植)하는 것으로서 백성을 변화시키는 근본을 삼았다. 몸소 표준이 될 만한 스승과 제자를 통솔하여, 그 덕(德)과 업적을 상고하는 한편, 효행(孝行)과 정렬(貞烈)이 뛰어난 자를 뽑아서 위에 아뢰어 정문(旌門)을 내려 표창하게 했다. 또한 경주(慶州)·안동(安東) 등 다섯 고을에 정치에 관계되는 서적을 간행한 것이 모두 열한 종목이나 된다.

이 열한 종목을 여기에 열거하면, 『동몽수지(童蒙須知)』 주008) 는 어린이를 바로잡는 글이요, 『구결소학(口訣小學)』 주009) 은 근본을 북돋아주는 글이며, 『삼강행실』과 『이륜행실』은 인륜을 밝히는 글이다. 『성리대전(性理大全)』 주010) 은 정학(正學)을 높이는 것이며, 『언해정속(諺解正俗)』과 『언해여씨향약(諺解呂氏鄕約)』은 향속(鄕俗)을 바로잡는 것이며, 『언해농서(諺解農書)』 주011) 와 『언해잠서(諺解蠶書)』 주012) 는 본업(本業)을 도타이 하는 것이며, 『언해창진방(諺解瘡疹方)』 주013) 과 『언해벽온방(諺解辟瘟方)』 주014) 은 요찰(夭札) 주015) 을 구(救)하는 것이다.

동몽수지(童蒙須知):

남송의 성리학자 주자가 아동이 학문에 들어가기에 앞서 기본적으로 갖추어야 할 자세를 기록한 수신서(修身書)로서, 우리나라에는 고려 말 경에 들어 온 것으로 추정되며, 조선시대에 와서 아동 교육용으로 널리 사용되었음. 『동몽수지(童蒙須知)』의 목차는 『의복관구(衣服冠屨)』‚ 『언어보추(言語步趨)』‚ 『쇄소연결(灑掃涓潔)』‚ 『독서문자(讀書文字)』‚ 『잡세사의(雜細事宜)』로 구성되어 있음.

구결소학(口訣小學):

중종 때에 만든, 소학을 구결로 토를 단 책.

성리대전(性理大全):

명나라 성조(成祖; 영락제)의 명을 받아 호광(胡廣) 등 42명의 학자가 송나라 때 성리학설을 집대성하여 편집한 책. 1415년에 완성된 이 책에는 송대와 원대의 성리학자 120여 명의 학설을 채택하였으며, 전체가 70권으로 이루어져 있음. 그 구성은 70권 중에 25권이 송대 학자의 중요한 저술을 수록한 것이고, 45권이 주제별로 여러 학자의 학설을 분류, 편집한 것임.

언해농서(諺解農書):

조선 중종 13년(1518)에 김안국이 중국의 농사・누에치기에 관한 책을 한글로 풀이한 책.

언해잠서(諺解蠶書):

조선 중종 13년(1518)에 김안국이 중국의 양잠에 관한 책을 한글로 풀이한 책.

언해창진방(諺解瘡疹方):

『창진방(瘡疹方)』은 조선 세조 때 편찬한 것으로 추정되는 창진(瘡疹)에 관한 의서(醫書로 망실되어 현존하지 않음. 『언해창진방(諺解瘡疹方)』은 중종 때 김안국이 언해한 책.

언해벽온방(諺解辟瘟方):

『간이벽온방(簡易辟瘟方)』은 조선 중종 20년(1525)에 김순몽(金順夢), 유영정(劉永貞), 박세거(朴世擧) 등이 편찬한 의서(醫書)인데, 『간이벽온방언해(簡易辟瘟方諺解)』는 조선 중종 20년(1525)에 『간이벽온방』을 한글로 풀이한 책.

요찰(夭札):

나이 젊어서 죽는 것.

이것만으로도 공의 잘한 업적을 다 말할 수는 없다 하겠으나, 이로 인해서 공의 학문과 포부가 보통 사람보다 뛰어난 점을 가히 볼 수가 있겠다.

아! 세상에서 이 책을 보는 사람은 모두 공의 마음을 그 마음으로 삼아 힘쓰기 바란다.

Ⓒ 역자 | 성낙수 / 2016년 11월 일