- 역주 오륜행실도

- 오륜행실 효자도

- 오륜행실효자도(五倫行實孝子圖)

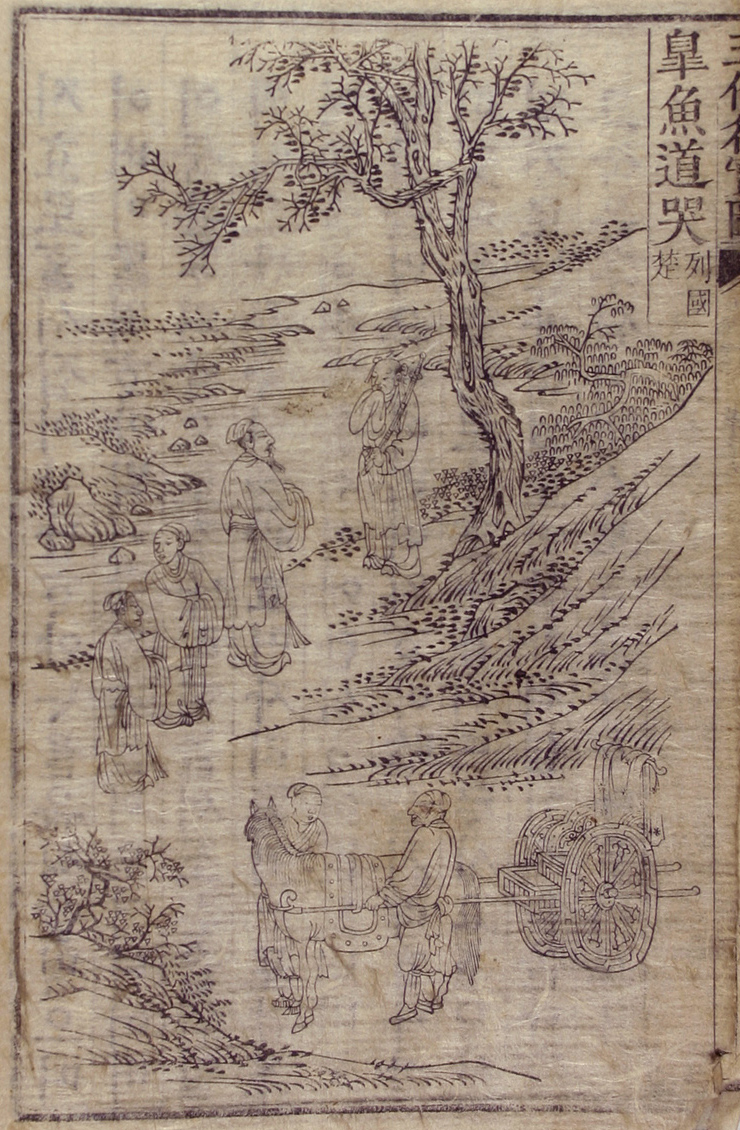

- 고어도곡(皐魚道哭)

고어도곡(皐魚道哭)

오륜행실도 1:4ㄴ

皐魚道哭【列國 楚 주001) 초(楚):

주(周)왕조시대 전국칠웅(戰國七雄)의 하나로 세력을 떨치던 제후국(諸侯國)(?~BC223). 후베이성[湖北省]을 중심으로 활약한 나라임.

오륜행실도 1:5ㄱ

孔子出行 聞有哭聲甚悲 至則皐魚也 被褐擁劒 哭於路左 孔子下車 而問其故 對曰 吾少好學 周流天下 而吾親死夫樹欲靜 而風不止 子欲養 而親不待 往而不可返者年也 逝而不可追者親也 吾於是辭矣 立哭而死 於是 孔子之門人 歸養親者一十三人皐魚銜恤 自訟自傷 親不待養 如何彼蒼

泣盡眼枯 立死路傍 嗟嗟卓行 見重素王

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

공 나가실 주002) 우롬 주003) 소 주004) 심히 주005) 슬프믈 주006) 드시고 주007) 다라 주008) 보시니 고어란 주009) 사이라 주010) 뵈오 주011) 닙고 칼을 가지고 길의셔 주012) 울거 주013) 공 술위에 주014) 리샤 주015) 여 주017) 오 져머셔 주018) 문을 주019) 됴화여 주020) 텬하에 주021) 두로 니더니 주022) 어버이 죽은디라 주023) 므릇 남기 주024) 고요고져 주025) 여도 람이 주026) 그치디 주027) 아니고 식이 주028) 효양고져 주029) 여도 어버이 기리디 주030) 아니니 가고 도라오디 주031) 아니 거 주032) 요 주033) 죽으매 주034) 로디 주035) 못리 주036) 어버이니 내 여긔셔 주037) 하직이다 주038) 고 셔셔 우다가 주039) 죽으니 이에 공 뎨 도라가 주040) 어버이 봉양 쟤 주041) 열세 사이러라 주042)

나가실:

‘나가-+-시-(주체 높임 접미사)+-ㄹ(관형사형 어미)+(명사)’. 나가실 때에.

우롬:

‘울+-옴(명사 파생 접미사)’. 울음. ‘-옴’은 자격법 명사형 어미로 홀소리 어울림에 따라 ‘-움/-옴/-’으로 변동된다. ¶工夫 그춤 업게 호리니〈몽산 5〉. 甚히 기픈 뎌기라 어려니〈석보 9:26〉.

소:

소리. ¶音은 소니 光明에셔 말니라〈월인 1:33〉.

심히:

‘심(甚)#하-+-이(부사 파생 접미사)’. 심히.

슬프믈:

‘슬프-+-ㅁ(명사 파생 접미사)+-을(목적격 조사). 슬픔을.

드시고:

‘듣-+시-(주체 높임 접미사)+-고(열결어미)’. 들으시고.

다라:

‘다-+-아(연결어미)’. 다달아. 도착하여.

고어란:

‘고어+-라(종결어미)+-ㄴ(관형사형 어미)’. 고어라는. ‘고어(皐魚)’는 중국 초(楚)나라의 효자. ‘풍목지비(風木之悲),풍수지탄(風樹之嘆)’의 고사의 주인공이다. ‘-라’는 지정사 어근 다음에 쓰이는, 인용법에서 나타나는 종결어미이다. 이 경우 ‘고어’라는 한자가 홀소리인 까닭에 지정사 어근이 탈락된다. ‘-란’은 ‘-라는’의 축약형이다. ¶녯 뫼흐란 白閣을 迷失고 믈라 皇陂 憶思노라〈두해(초) 16:11〉. 외라 水精이〈두해(초) 15:54〉.

사이라:

‘사#이-+-라’. 사람이라. ‘-라’는 지정사의 활용에서 쓰이는 종결어미로서 단순한 진술을 하는 것이지만, 때로는 느낌을 나타내는 일도 있다. ¶樓는 다라기라〈석보 6:1〉. 第 次第라〈월인 1:1〉.

뵈오:

‘뵈옷+(목적격 조사)’. 베옷을. ‘뵈옷’은 베옷을 말한다.

길의셔:

‘길#+의셔(부사격 조사). 길가에서.

울거:

‘울+-거(연결어미)’. 울거늘. ‘-거’은 ‘-거늘’로도 나타나며, 현대어의 ‘-므로, -어서, -니까’와 같은 뜻을 가진다. ¶가매 업거늘 얼우시고〈용가 4:6〉. 듬보기 가거 본다〈청구 110〉.

술위에:

‘술위+에’. 수레에서. 여기서 ‘에’는 도착점을 나타내는 ‘에’의 뜻으로 쓰인 것이 아니라, 출발점을 나타내는 ‘에서’의 의미로 쓰인 것이다.

리샤:

‘리-+-시-(주제 높임 접미사)+-아(연결어미)’. 내리시어.

오륜행실도 1:5ㄴ

그 연고 므신대 주016) 므신대:

‘믇-+-시-(주체 높임 접미사)+-ㄴ대(연결어미)’. 물으시므로. 물으시니.

여:

‘(對)#하-+-여(연결어미)’. 대답하여. ‘’의 한자 ‘대(對)’는 그 자체만으로 ‘대답하다’란 뜻이 있다.

져머셔:

‘졈-+-어서(연결어미)’. 어려서. 옛말에서는 ‘졈-’이 ‘어리-’의 뜻으로 쓰인 경우가 많다. ‘졂-’으로 쓰인 예도 있다. ¶羅雲이 져머서 노 즐겨〈석보 6:10〉. 져믈 유(幼)〈훈몽 32〉. 졀문 겨집이 일즉 寡婦 되거나 여서〈인어 1:18〉.

문을:

‘문+을(목적격 조사)’. 학문(學問)을.

됴화여:

‘둏-+-아(보조적 연결어미)+-(조동사)+-여(연결어미)’. 좋아하여. ‘둏-’이라는 어근은 ‘둏-’로도 나타나며, 입천장 소리 되기에 의하여 ‘둏-〉죻-〉좋-〉’으로 변화한 것임. ‘됴화’가 ‘됴하’가 아닌 것은 ‘됴-+-아’에서 나온 탓이다. ¶됴커나 굿거나〈석보 19:20〉. 저저도 됴고〈두해(초) 21:22〉.

텬하에:

‘텬하+에(부사격 조사)’. 천하에. ‘텬하’는 구개음화하여 ‘텬하〉쳔하〉천하’로 변화한다.

니더니:

‘니-+-더-(회상 시상 접미사)-+-니(연결어미)’. 다니더니. ‘니-’는 ‘다니-’의 옛말이다. ¶모 어러이 녀롸〈두언 중 2:26〉. 前生애니다가〈월석 1:45-47〉.

죽은디라:

‘죽-+-은(관형형 어미)#디(불완전 명사)+이-+-라(종결어미)’. 죽은 것이다. ‘-은’은 관형형 어미로 시상과는 관련이 없을 때도 있지만, ‘-을, -’과 대립적인 용법으로 ‘완료’를 나타낼 수 있다. ¶實法을 드르리 이시면〈법화 2:149〉. 아기아리〈석보 6:15〉. ‘디’는 불완전명사로 현대국어의 ‘것’과 같은 의미로 쓰인다. 이를 명사로 볼 수 있는 근거는, 첫째 앞에 관형사형 어미가 쓰시고, 둘째 종결어미 ‘–라’는 지정사에만 쓰이는 것이기 때문이다. 현대국어에서 ‘지’는 접미사화했으나, 명사로 해석할 수 있는 소지가 있다. ¶므던히 너굘 디로다〈두시(초) 7:12〉. 相 아니라 닐디라〈능엄 6:59〉.

남기:

‘+-이(주격 조사)’. 나무가. ‘[木]’은 ‘나모’와 ‘’의 두 가지 형태로 쓰이는데 전자는 닿소리로 시작되는 요소 앞에서, 후자는 홀소리로 시작하는 요소 앞에서 쓰인다. ¶ 남 내니〈월곡 158〉. 나모 아래 안샤〈월곡 17〉.

고요고져:

‘고요-+-고져(연결어미)’. 고요하고자. 고요하려고. ‘-고져’는 ‘-고쟈’와 같이 쓰이며, 어떤 의도를 나타낼 때 쓰인다. 현대국어에서는 ‘-고자’로 쓴다. ¶ 맛보고져 랑노니〈두해(초) 21:7〉. 잡아가고쟈 거든〈소해 6:18〉.

람이:

‘람+이(주격조사)’. 바람이.

그치디:

‘그치-+-디’. 그치지. ‘그치-’는 ‘긏-(어근)+-이디’로 보는 견해도 있으나, 옛말에서는 한자 ‘지(止)’에 대한 뜻으로 ‘그치-’가 많이 쓰이고, ‘긏-’은 ‘단(斷)’의 뜻으로 많이 쓰였으므로, 여기서는 전자를 어근으로 본다. ¶룡(龍)이 노(怒) 그치니〈월곡 102〉. 我人 그촐 디니라〈금삼 3:55〉.

식이:

‘식(子息)+이(주격조사)’. 자식이.

효양고져:

‘효양(孝養)#-+-고자(연결어미)’. 효양하고자. 효성으로 봉양하고자.

기리디:

‘기리-+-디(보조적 연결어미)’. 기다리지. 옛말에서는 ‘기리-, 기드리-, 기오-,기돌오-, 기우-’가 같이 쓰였음. ¶時節을 기다리다 시고〈석보 6:11〉. 波瀾을 기리도소니〈두해(중) 6:23〉. 결속을 豐備홈을 기오모론〈소언 6:96〉. 치워셔 翠華ㅅ 보믈기우니라〈두해(중) 5:14〉. 너를 기돌오료〈노해 상:18〉.

도라오디:

‘돌-+-아(보조적 연결어미)#오-(조동사 어근)+-디(보조적 연결어미)’. 돌아오지.

거:

‘것+-(보조사)’. 것은.

요:

‘+이-+-오(연결어미)’. 해이고.

죽으매:

‘죽-+-음(명사형 어미)+-애(부사격 조사)’. 죽음에. 앞에 나온 대구가 명사구이므로, 명사형으로 보는 것이 옳음.

로디:

‘로-+-디(보조적 연결어미)’. 따르지. ‘로-’는 중세국어에서는 ‘오-, 오-’로 쓰이는데, 여기서는 앞음절의 받침이 연철된 것이다. ¶人間의 녀텨와셔 우리 오다〈송강-이6, 관동별곡〉. 곳고리 나 와〈백련-동경 14〉.

못리:

‘못#-+-ㄹ#이(불완전 명사)+(보조사)’. 못할 이는. 못할 것은.

여긔셔:

‘여긔(대명사)+-셔(부사격 조사)’. 여기서.

하직이다:

‘하직(下直)#-+-나-(진행 시상접미사)+-이-(상대 높임 접미사)+-다(서술법 종결어미)’. 하직합니다. ‘-이다’의 ‘--’는 진행 혹은 지속을 나타내는 시상접미사로 중세국어에서 상대 높임법의 서술법에서 쓰일 때는 ‘-니다’로 나타나는데, 후대로 오면서 ‘-니이다〉-이다’로 변한다. ¶그지업시 그우니니다〈석보 9:27〉. 能히 서르 굳니이다〈소해 4:53〉. 相公아 王 五ㅣ 왓이다〈박해 상:52〉.

우다가:

‘울-+-다가(연결어미)’. 울다가. ‘우-’는 ‘ㄹ 불규칙 용언’으로 연결어미 ‘-다가’ 앞에서 ‘ㄹ’이 탈락된 것이다.

도라가:

‘돌-+-아(보조적 연결어미)#가-+-아(연결어미)’. 돌아가(서). ‘가’는 어근 ‘가-’와 ‘연결어미 ’-아‘가 결합된 것으로 보아야 한다.

쟤:

‘자(者)+이(주격조사)’. 자가. 사람이.

사이러라:

‘사#이-(지정사 어근)+-러-(회상 시상접미사)+-라(종결어미)’. 사람이더라. -러-;회상 시상접미사 ‘-더-’가 지정사 어근 ‘이-’와 같이 쓰일 때 나타나는 변이형태임. ¶六師 무리 三億萬이러라〈석보 6:28〉. 다 願 티 외더라〈월석 10:30〉. ‘-라’는 상대 높임법에서 ‘아주낯춤’의 서술법 종결어미로 쓰이는 ‘-다’가 회상 시상접미사 ‘-더-/-러-’와 같이 쓰일 경우 나타나는 변이형태이다. ¶닙굽 너무 오라다〈월석 7:2〉. 녜도 이러다라〈월석 7:14〉.

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

3. 고어도곡(皐魚道哭)【열국(列國) 초(楚)나라】 - 고어가 길에서 통곡하다

공자가 나가실 때에 울음소리가 심히 슬픔을 들으시고, 다다라 보시니 고어라는 사람이었다. 베옷을 입고, 칼을 가지고 길가에서 울거늘, 공자가 수레에서 내리시어 그 연고를 무르시니 대답하여 말하기를, “젊어서 학문을 좋아하여 천하를 두루 다니더니, 어버이 죽은지라. 무릇 나무가 고요하고자 하여도 바람이 그치지 아니하고, 자식이 효성으로 봉양하고자 하여도 어버이 기다리지 아니하니, 가고 돌아오지 아니하는 것은 해[年]요, 죽으므로 따르지 못하는 이는 어버이니, 내가 여기서 하직하나이다.” 하고, 서서 울다가 죽으니, 이에 공자의 제가가 돌아가 어버이 봉양하는 자가 열세 사람이더라.

고어가 슬픔을 머금고, 스스로 호소하고 스스로 슬퍼해,어버이 공양을 기다리지 않으니, 어찌하랴 저 하늘이여!눈물이 다하여 눈이 마르고, 서서 길가에서 죽어가다니,닦고 닦은 높은 행실, 공자(孔子)는 매우 귀중히 여겨.

Ⓒ 역자 | 성낙수 / 2016년 11월 일

孔子ㅣ 나 니시다가 슬픈 우룸쏘리 드르시고 가시니 皐魚ㅣ라 소니 사오나 옷 닙고 環刀 가지고 긼 셔어셔 울어늘 술위 브리샤 무르신대 對答호 내 져믄 글 호 즐겨 天下애 두루 니다니 어버 주그니 즘게남기 니 이쇼려 야도 미 긋디 아니며 子息이 孝道호려 야도 어버 기드리디 아니니 가고 도라오디 아니리 나히며 니거든 몯 미처 가리 어버니 내 이긔셔 하딕노다 고 셔어셔 우러 주근대 孔子ㅅ 弟子ㅣ 뎌 보고 즉자히 도라 가아 어버그 사미 열 세히러라