- 역주 월인석보

- 역주 월인석보 제15

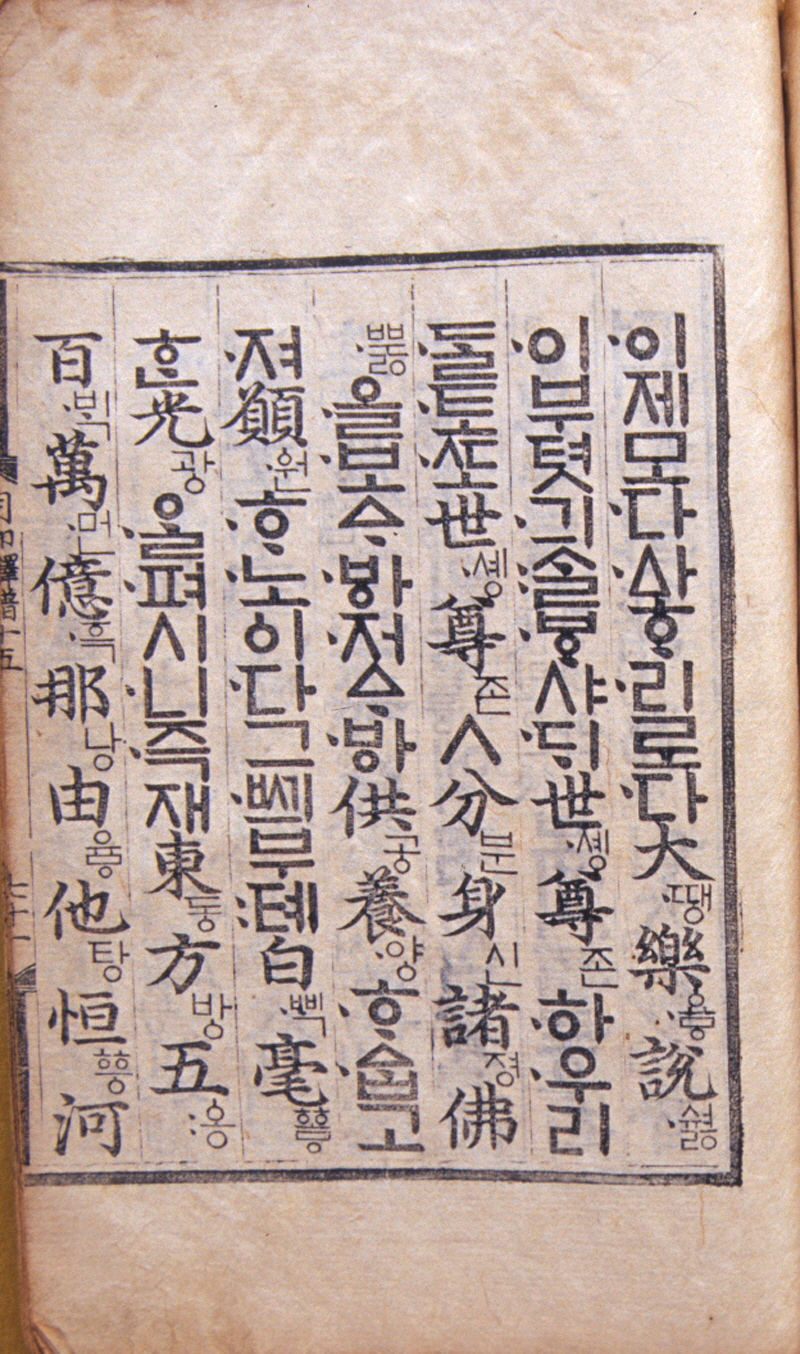

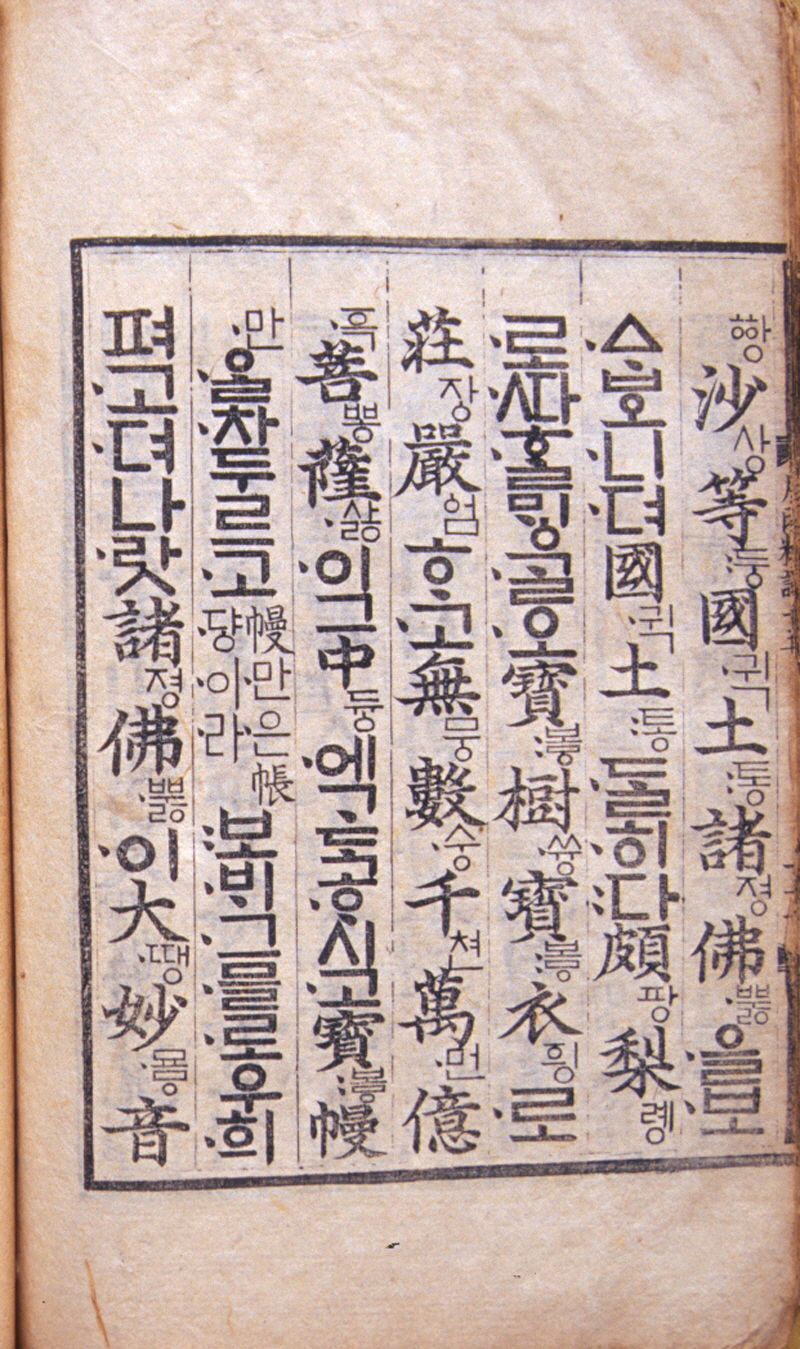

- 칠보탑 안의 다보불을 보기 위해 석존의 분신 시방불이 모임

- 칠보탑 안의 다보불을 보기 위해 석존의 분신 시방불이 모임 2

칠보탑 안의 다보불을 보기 위해 석존의 분신 시방불이 모임 2

[칠보탑 안의 다보불을 보기 위해 석존의 분신 시방불이 모임 2]

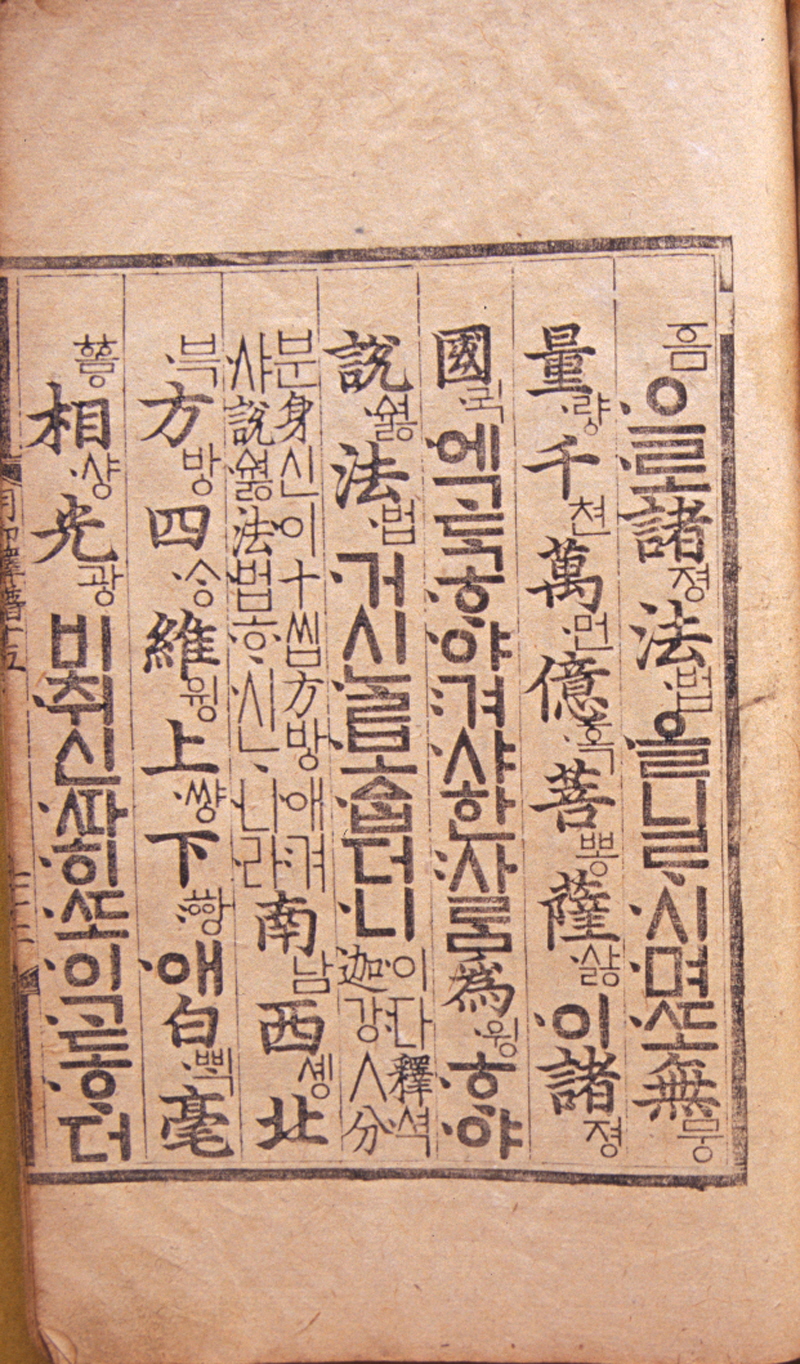

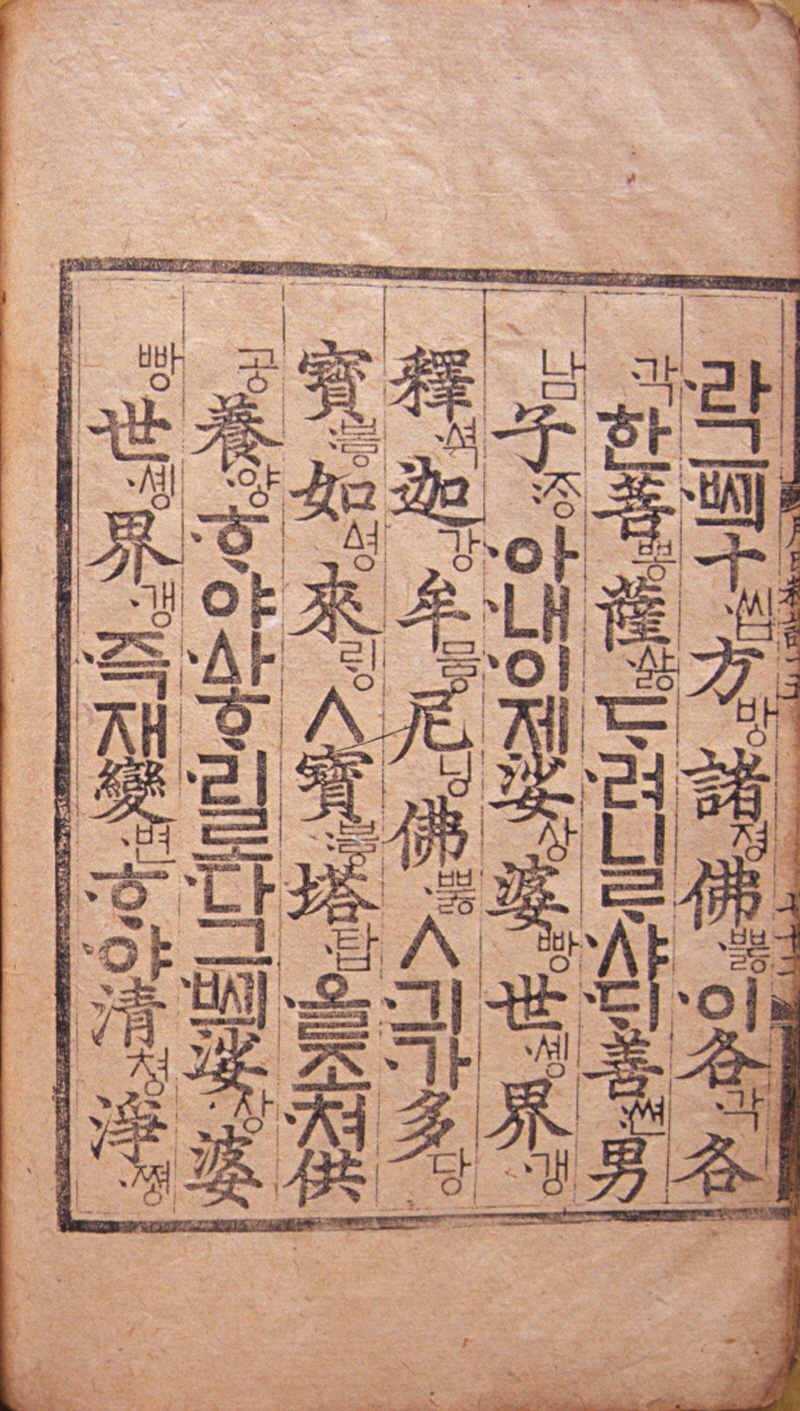

그 주001) 부톄 주002) 白毫 주003) 光 주004) 펴시니 주005) 즉재 주006) 東方 五百萬億 那由他 주007) 恒河 等 國土 諸佛을 보니 주009) 뎌 國土히 다 頗梨 주010) 로 주011) 오 주012) 寶樹寶衣 주013) 로 莊嚴고 無數千萬億 菩薩이 그 中에 시고 寶幔 주014) 차 두르고 주015) 【幔 帳이라】 보 그믈로 우희 펴고 뎌 나랏 諸佛이 大妙音 주016) 爲야 說法거시 주018) 보더니 주019) 【이 다 釋迦ㅅ 分身이 十方애 겨샤 說法시니라 주020) 】 南西北方 四維 주021) 上下애 白毫相光 주022) 비취신 주023) 히 주024) 이 더

그:

그[其]#[時]+의(처격 조사, 부사격 조사). 그때에. 그때. 본래 ‘시(時)’를 뜻하는 중세어 명사는 ‘’였고 여기에 격조사가 결합하여 ‘’가 된 것이다. 이때 ‘’의 ‘ㅡ’는 탈락된다. ¶ 經 닐 사미 比丘ㅣ어나 比丘尼어나 모로매 戒行이 淸淨야 리니 俗애 잇 사 나날 八禁齋戒 受持야 세 로 香湯애 沐浴야 새 프른 옷 니버 齋戒 디녀 寂靜히 디니 比丘도 이리 디니라 (경 읽을 사람이 비구이거나 비구니이거나 모름지기 계행(戒行)이 께끗하여야 할 것이니 속에 있는 사람은 나날이 팔금 재계를 받아가져 하루 세 때로 향기로운 탕에 목욕하여 새로운 푸른 옷 입어 재계(齋戒) 지녀 고요히 생각할지니 비구도 또 이렇게 할 것이니라.) 〈월석 10:120ㄴ~121ㄱ〉. 밤 낫 여슷 로 뎌 藥師瑠璃光如來 저 供養고 (밤낮 여섯 때로 저 약사유리광여래에게 절하여 공양하옵고) 〈석상 9:32ㄱ〉.

부톄:

부텨+ㅣ(주격 조사). 부처가. 부처님께서.

백호(白毫):

부처님의 두 눈썹 사이에 있는 희고 가느다란 터럭. 깨끗하고 부드러우며, 오른쪽으로 말린 데서 끊임없이 빛이 나옴. 백호상(白毫相)이라고도 하며, 삼십이상(三十二相)의 하나이다. ¶ 그 부톄 白毫 光 펴시니 즉재 東方 五百萬億 那由他 恒河沙 等 國土앳 諸佛을 보오니 (그때에 부처님께서 백호 한 빛 줄기를 펴시니 즉시 동방 오백만억 나유타 항하사 등 국토에 있는 모든 부처님을 보오니) 〈법화 4:118ㄱ〉.

광(光):

한 빛줄기를.

펴시니:

펴[展]-+-시(주체 높임 선어말 어미)-+-니(연결 어미). 펴시니. 발하시니.

즉재:

즉시.

나유타(那由他):

인도의 수량 단위. 지극히 큰 수. 수량 단위의 가장 큰 수인 해(姟)에 해당함. ¶ 風俗通애 닐오 十萬 닐오 億이오 十億 닐오 兆ㅣ오 十兆 닐오 京이오 十京을 닐오 姟라 니 姟 모돈 큰 數ㅣ니 곧 니논 那由他ㅣ라 (풍속통에 이르되 십만을 이르되 억(億)이고, 십억을 이르되 조(兆)이고, 십조를 이르되 경(京)이고, 십경을 이르되 해(姟)이다 하니, 해(姟)는 가장 큰 수이니, 곧 이른바 나유타이다.) 〈법화 3:186ㄱ〉.

월인석보 15:71ㄴ

沙 주008) 항하사(恒河沙):

항하(恒河)의 모래, 곧 천축(天竺) 동계(東界) 갠지즈강의 모래라는 뜻으로, 무한(無限) 또는 무수(無數)한 것을 비유하여 나타내는 말. 항사(恒沙) 또는 만항하사(萬恒河沙)라고도 함. ¶ 恒河沙 恒河앳 몰애니 부톄 조 이 믌 와 說法실 만한 數를 이 몰애로 가벼 니르시니라 (항하사는 항하의 모래이니, 부처님께서 자주 이 물가에 와서 설법하셨으므로 많은 수를 이 모래로 비유하여 이르시는 것이다.) 〈월석 7:72ㄱ~ㄴ〉.

보니:

보[見]-+-(화자 겸양 선어말 어미)-+-오(확실성의 양태 선어말 어미)-+-니(연결 어미). 선어말 어미 ‘--’에 대해서는 기본형을 ‘--’으로 설정하는 것이 일반적이다. 이러한 기본형을 토대로 ‘ㄷ, (ㅅ), ㅊ’을 제외한 자음으로 끝나는 어간 뒤에서는 ‘ㅿ’이 ‘ㅅ’이 되는 것을 설명하고, 또 뒤에 자음으로 시작되는 어미가 올 때에는 ‘ㅸ’이 ‘ㅂ’이 되는 것으로 설명한다. 그리고 ‘ㄷ, (ㅅ), ㅊ’으로 끝나는 어간 뒤에서는 ‘ㅿ’이 ‘ㅈ’이 되는 것으로 설명한다. 그러나 이러한 설명이 형태 교체를 자동적으로 설명할 수 있는 것은 아니다. 여기서는 기본형을 ‘--’으로 나타내기로 한다. ‘ㅅ’ 어간 뒤에서는 ‘--’이 쓰이기도 하였고, ‘좃고’와 같이 ’--’이 쓰이기도 하였다. 여기서 그 출현 환경 중의 하나인 ‘ㅅ’을 괄호 속에 보인 것은 이를 고려한 것이다.

파리(頗梨):

수정(水晶) 또는 유리. ¶ 그 히 平正고 頗梨로 오 寶樹로 莊嚴고 (그 땅이 평정하고 파리로 땅을 만들고 보화의 나무로 장식하고) 〈법화 3:74ㄴ〉.

:

ㅎ[地]+(대격 조사). 땅을.

오:

[造]-+-고(연결 어미). 만들고. ‘-고’가 ‘-오’로 된 것은 ‘ㄱ’ 탈락에 의한 것이다.

보수보의(寶樹寶衣):

보배로운 나무와 보배로운 옷.

보만(寶幔):

보배로운 휘장. 보배로운 장막.

차 두르고:

[帶, 佩]+아(연결 어미)#두르[圍, 帀]+고(연결 어미). 차 두르고. 차서 두르고.

대묘음(大妙音):

큰 미묘한 소리.

월인석보 15:72ㄱ

으로 諸法을 니시며 無量 千萬億 菩薩이 諸國에 야 겨샤 한 사 주017) 한 사:

하[多]+ㄴ(관형사형 어미)#사[人]. 많은 사람.

설법(說法)거시:

설법-+-거(확실성의 양태 선어말 어미)-+-시(주체 높임 선어말 어미)-+-(‘-거-’ 관련 연결 어미). ‘설법-’에서 ‘--’가 탈락하여 ‘설법거시’과 같은 형식이 되었다. ‘--’ 탈락은 어간 말음이 ‘ㄱ’이나 ‘ㅂ’일 때 흔히 나타나는 현상이다. ‘거…’을 불연속 형태로 보는 일도 있다. 그러나 ‘-거-’가 독립적인 기능을 수행하는 것으로 볼 수 있으므로, ‘-’도 이론적으로는 독립적인 기능을 가지는 연결 어미로 분석할 수 있다.

보더니:

보[見]-+-(화자 겸양 선어말 어미)-+-더(과거 시제 선어말 어미)-+-니(연결 어미). 보옵더니. 선어말 어미 ‘--’에 대해서는 기본형을 ‘--’으로 설정하는 것이 일반적이나, 여기서는 기본형을 ‘’으로 나타내기로 한다.

설법(說法)시니라:

설법-+-시(주체 높임 선어말 어미)-+-(실현성의 선어말 어미)-+-ㄴ(동명사 어미)#이(지정 형용사)-+-라(종결 어미). 설법하시는 것이다.

사유(四維):

네 가지 중간 방향. 동남, 동북, 서남, 서북을 말한다. ¶ 虛空 東西南北 四維 上下ㅣ 無量 無邊 야 (허공의 동서남북과 사유와 상하가 무량, 무변하듯 하여.) 〈법화 5:204ㄴ〉.

백호상광(白毫相光):

백호상광(白毫相光)은 미간의 하얀 털에서 빛을 발하는 것을 말함. ¶ 그 부톄 眉間 白毫相光 펴샤 東方 萬八千 世界 비취샤 周遍티 아니 업게 시니 (그때 부처님께서 미간 백호상광을 펴시어 동방 만팔천 세계를 비추시어, 두루 닿지 아니한 데가 없게 하시니) 〈법화 1:60ㄱ〉.

비취신:

비취[照]-+-시(주체 높임 선어말 어미)-+-ㄴ(관형사형 어미). 비추신.

히:

ㅎ[地]+이(주격 조사). 땅이.

월인석보 15:72ㄴ

라 주025) 더라:

[如]-+-더(과거 시제 선어말 어미)-+-라(종결 어미). 같더라. ‘-’가 현대에 ‘같-’이 되었다.

Ⓒ 필자 | 세조(조선) / 1447년(세조 5)

[칠보탑 안의 다보불을 보기 위해 석존의 분신 시방불이 모임 2]

그때 부처님께서 백호(白毫) 한 빛줄기를 펴시니

(발하시니)

즉시 동방 오백만억 나유타, 항하사 등 국토의 여러 부처님들을 보오니, 저 국토들이 다 파리로 땅을 만들고 보배로운 나무와 보배로운 옷으로 장엄하고, 무수한 천만억 보살이 그 가운데에 가득하시고, 보배로운 만(幔, 휘장)을 차 두르시고【만(幔)은 장이다.】 보배로운 그물로 위에 펴고 저 나라의 여러 부처님들께서 큰 미묘한 소리로 여러 불법을 이르시며 또 그지없는 천만억 보살이 여러 나라에 가득하게 계셔서 많은 사람 위하여 설법하시는 것을 보옵더니【이는 다 석가의 분신이 시방(十方)에 계셔서 설법하시는 것이다.】 남서북방 사유(四維)와 상하에 백호상광(白毫相光)이 비추신 땅이 또 이 같더라.

Ⓒ 역자 | 임홍빈 / 2010년 11월 30일

十方世界 샤 히 玻瓈ㅅ 비치오 諸佛 莊嚴을 몯내 뇌

十方世界 샤 히 玻瓈ㅅ 비치오 諸佛 莊嚴을 몯내 뇌