- 역주 오륜행실도 제4권

- 오륜행실 형제도

- 오륜행실형제도(五倫行實兄弟圖)

- 두연대형(杜衍待兄)

두연대형(杜衍待兄)

오륜행실도 4:33ㄴ

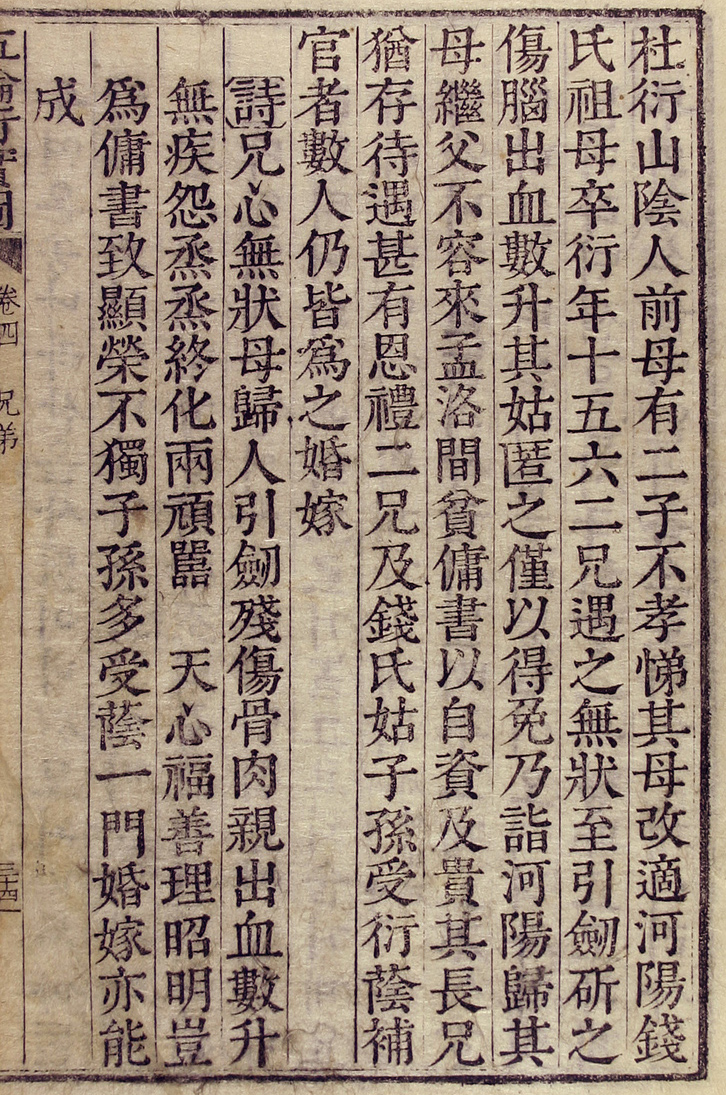

杜衍待兄【宋】오륜행실도 4:34ㄱ

杜衍 山陰人 주001) 산음인(山陰人):

『오륜』의 ‘산음인(山陰人)’은 『이륜』에는 없음.

근이득면(僅以得免):

숨겨 겨우 살아나다. 『오륜』의 ‘이(以)’는 『이륜』에는 ‘이(而)’임.

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

오륜행실도 4:34ㄴ

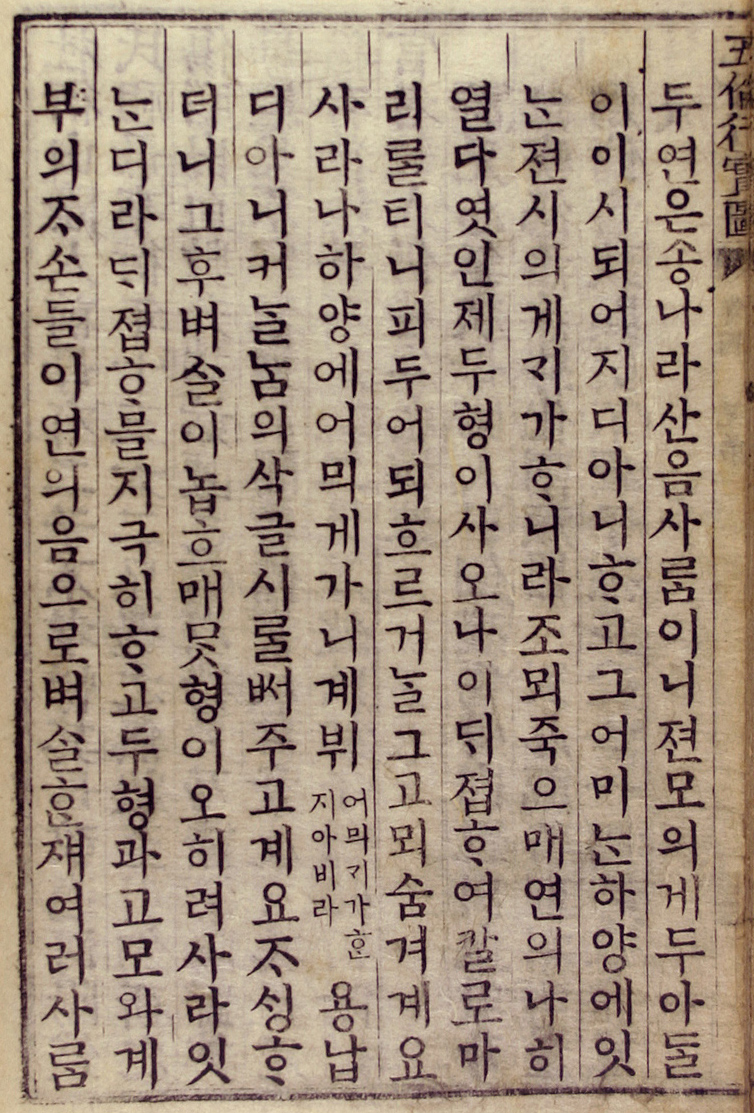

두연은 송나라 산음 사이니 젼모의게 두 아이 이시되 어지디 아니고 그 어미 하양에 잇 젼시의게 가니라 조뫼 죽으매 연의 나히 열다엿인 주007) 열다엿인:

열다섯 여섯인. 열다섯 열여섯이 된. 『이륜(중·영)』에는 ‘열다여신’으로 등장하여, 이 예의 표기가 (‘열다엿’의) 어간말 /ㅅ/을 분철 표기한 것이다. 『오륜』에서 체언의 어간 말 /ㅅ/은 ‘ㅅ’ 연철 표기로 나타나는 것이 일반적이나(‘오’, ‘모’, ‘므어’, ‘거’ 등) 이곳의 분철 표기는 예외적인 것이다. 중세어 이래 ‘다엿/대엿’[五六]은 대부분 관형적 용법으로 쓰였으나 이곳에서는 (비록 ‘열다엿’의 경우이긴 하지만) 명사적으로 쓰인 점도 특이하다.

사오나이:

모질게. ‘사오납-+-이(부사화)’로 분석될 어형으로 원문의 ‘무상(無狀)’을 번역한 것이다. 중세어에서 ‘사오납-’은 “악(惡; 모질다)”의 의미와 함께 “열(劣), 약(弱)”(모자라다)의 의미로도 많이 쓰였으나, 『오륜』에서 ‘사오납-’은 이 예를 포함하여 전자의 의미로 쓰인 예만 발견된다. ¶블여 사오나온 병을 어더신들[不幸遇惡疾]〈3:7ㄴ〉, 그 어미 쥬시 샹을 무도히 졉니 … 남이 댱셩매 양 그 어미 간여 말리니 져기 사오나오믈 그치더라[每諫其母 其母少止凶虐]〈4:17ㄴ〉.

계요:

겨우. 『오륜』의 다른 곳에는 ‘겨요’로도 나타난다. ¶이 에 향의 나히 겨요 십 셰라〈1:30ㄴ〉. 중세 문헌에는 ‘계오’나 ‘계우’로 나타나던 것이나(실제 이 부분의 번역이 『이륜(초)』에는 ‘계우’, 『이륜(중)』에는 ‘계오’로 나온다.), 이것과 같이 (선행 음절에 포함된 하향 이중모음의 영향으로) 후행 음절에 반모음 ‘ㅣ’가 첨가된 ‘계요’는 ‘계유’와 더불어 17세기 문헌부터 등장하기 시작한다. ¶궁듕을 조려 계요 용납게 고〈계축일기(1600?) 하:38ㄴ〉. ; 나히 계유 열세힌 제〈동신속(1617) 효7:2ㄴ〉. (『오륜』과 마찬가지로) ‘계요’(내지 ‘계유’)가 등장하는 문헌에는 ‘겨요’(내지 ‘겨유’)가 함께 등장하는 경우가 많은데, 이로 볼 때, ‘계요’와 ‘겨요’는 같은 음상(音相)을 반영하되 반모음 ‘ㅣ’의 표기가 음절 경계에서 유동적으로 표기된 것으로 해석된다. ¶짓보밋 업여셔 숨을 겨요 쉬시고〈계축일기(1600?) 상:21ㄴ〉. ; 녹피 창이 겨유 겨울은 디내더라〈계축일기(1600?) 하:42ㄱ〉. 나히 겨유 열둘헤〈동신속(1617) 효3:76ㄴ〉. 현대어 ‘겨우’에 근접한 표기로는 ‘겨오’가 18세기 후반 문헌부터 보이지만, ‘겨우’는 이보다 늦어 19세기 후반 문헌에서나 등장하기 시작한다. ¶겨오 약관【이십】의〈경신록언석(1796) 55ㄴ〉. ; 곤홰 발에 일으러 겨우 인 후도〈조군영적지(1881) 11ㄴ〉. 이들 ‘겨오’나 ‘겨우’의 등장과 관련하여 ‘겹-’의 존재가 확인되는 것도 18세기 문헌에 와서의 일이다. ¶대되 편안이 쉬면 일 장 조오롬 겹지 아니리라〈중간노걸대언해(1795) 상:52ㄱ〉.

하양에:

하양에 있는. 중세어라면 ‘하양엣’으로 나타났을 어형이나 속격 ‘-ㅅ’의 쇠퇴에 따라 ‘하양에’로 나타난 것이다. 따라서 이 예의 ‘-에’는 앞서 나온 ‘하양에 잇 젼시의게’에서 ‘-에 잇’이 표시하는 의미와 다르지 않다. 해당 부분이 『이륜(초)』에는 ‘하의’, 『이륜(중·영)』에는 ‘하양의’로 나타나는데, 이곳의 ‘-의’도 『오륜』의 경우에 비추어 본다면 (속격이 아니라) 처격으로 파악되어야 할 형태이다. 『오륜』에서 ‘-의’ 대신 ‘-에’로 등장한 것은 처격형이 ‘-에’로 통일되어 가는 현실을 반영하는 것이다.

:

써. ‘쓰[書]-+-어’로 분석될 어형이나, ‘써’가 아닌 ‘’로 나타난 것은 『오륜』에서 (경음 표기에) 각자병서를 일체 쓰지 않고 ‘ㅆ’을 일제히 ‘ㅄ’으로 대체한 결과이다.

오히려:

아직. 여전히. 『이륜』류에서는 ‘그저’로 번역되어, 이곳의 ‘오히려’가 (현대어와 달리) “아직, 여전히”의 의미로 쓰였음을 알 수 있다.

오륜행실도 4:35ㄱ

이오 연이 다 혼인여 주니라

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

19. 두연대형(杜衍待兄)【송나라】 - 두연이 형을 〈지극히〉 대접하다

두연(杜衍)은 송(宋)나라 산음(山陰) 사람이다. 전모(前母)에게 두 아들이 있되

(있었으나)

어질지 아니하고, 그 어머니는 하양(河陽)에 있는 전씨(錢氏)에게 개가(改嫁)하였다. 조모(祖母)가 죽고 나서 두연의 나이가 열다섯인(열다섯이 된)

때에, 두 형이 〈두연을〉 모질게 대하여 칼로 머리를 치니 〈두연의 머리에서〉 피가 두어 되 흘렀다. 〈그때〉 그 고모(姑母)가 〈두연을〉 숨겨(숨게 하여)

〈두연이〉 겨우 살아났다. 〈두연이〉 하양에 있는 어머니에게 가니 계부(繼父)【어머니가 개가해 간 남편이다.】가 용납(容納; 받아들임)

하지 아니하였다. 이에 〈두연이〉 남의 삯글씨(삯을 받고 쓰는 글씨)

를 써 주고 겨우 자생(資生; 생계를 유지함)

하였다. 그 후 벼슬이 높아졌을 때 맏형이 아직 살아 있는지라, 대접하기를 지극히 하였다. 두 형과 고모와 계부의 자손들이 두연의 음(蔭; 음덕, 조상의 덕)

으로 벼슬한 자가 여러 사람이었다. 두연이 〈그들을〉 모두 혼인시켜 주었다.형의 마음 막되어서 어머니 개가하고칼을 빼어 골육(骨肉)의 친족 상하게 해.피를 쏟아 몇 되이나 질시 원망하지 않아점점 낳아져 마침 완악, 어리석음 교화해.

천심(天心)의 복과 선의 이치 밝고 밝으니글씨 품팔이하다 벼슬하여 귀한 몸 되어.오직 그 자손만이 많은 복 받은 것 아니고온 집안이 장가 시집가 또한 가정 이루어라.

Ⓒ 역자 | 이광호 / 2016년 11월 일

두연니 몬졋 엄믜게 두 아리 이쇼 어디디 아니터니 두연니 나히 열 다여신 제 어미 하의 잇 젼시를 어러 가고 할미도 죽고 두 이 아니완히 졉여 갈로 머리 티니 피 두 되나 흐르거 이[아]븨누의 숨겨 내여 계우 사라나니라 하의 어믜게 가니 다아비 브티디 아니여 다 와 지극 가난여 글 서 주고 갑 바다 먹고 사더라 후에 벼슬 놉피 도연 그 이 그저 사랏더니 졉호 심히 위곡고 례대더라 두 이며 아븨누의며 다아븨 손들히 두연늬 음 니버 벼니 여러히리[러]니다 위여 남진 겨집 얼이더라

兄心無狀母歸人 引劒殘傷

兄心無狀母歸人 引劒殘傷