- 역주 오륜행실도 제4권

- 오륜행실 형제도

- 오륜행실형제도(五倫行實兄弟圖)

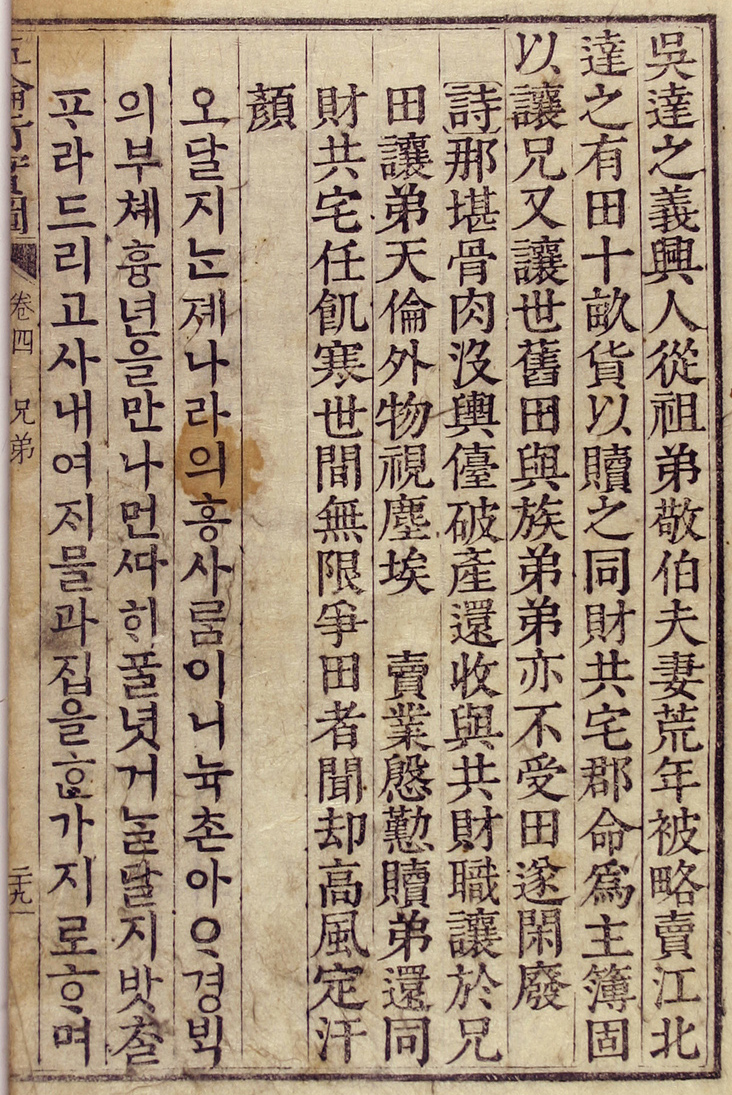

- 달지속제(達之贖弟)

달지속제(達之贖弟)

오륜행실도 4:28ㄴ

達之贖弟【南北朝 南齊 주001) 남북조 남제(南北朝南齊):

『오륜』의 ‘남북조 남제’는 『이륜』에는 ‘북제(北齊)’임.

오륜행실도 4:29ㄱ

吳達之 義興人 주002) 의흥인(義興人):

『오륜』의 ‘의흥인(義興人)’은 『이륜』에는 없음.

우양세구전(又讓世舊田):

또 옛 밭을 양보하여. 『오륜』의 ‘우(又)’는 『이륜』에는 없음. 또, 『오륜』의 ‘구(舊)’도 『이륜』에는 없음.

세구(世舊):

세업(世業). 대대로 이어서 내려오는 직업.(『표준』)

那堪骨肉沒輿儓 주005)

破産還收與共財 職讓於兄田讓弟 天倫外物視塵埃나감골육몰여대(那堪骨肉沒輿儓):『오륜』의 ‘대(儓)’는 『이륜』에는 ‘대(臺)’임. 여대(輿儓)는 ‘여대(與儓), 종’임.(『표준』)賣業慇懃 주006)贖弟還 同財共宅任飢寒 世間無限爭田者 聞却高風定汗顔은근(慇懃):① 정성을 다함이 남모르게 살뜰함. ② 몹시 근심함.

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

오달지 졔나라 의흥 사이니 뉵촌 아 경의 부쳬 흉년을 만나 먼 녓거 달지 밧 주007) 라 드리고 주008) 사 내여 믈과 집을 가지로 며 녯 주010) 밧 양여 족뎨 주니 그 아이 한 밧디 아니여 린 밧티 주011) 되니라

밧:

밭을. ‘밫[田]+-’로 분석될 어형이나 ‘밧’로 나타난 것은 어중 유기음 /ㅊ/이 중철 표기된 결과이다. 『이륜』들에는 ‘바’로 등장하여 기저형 ‘밭’을 보여 주는데, 대격형에서 ‘밭〉밫’의 어간 재구조화가 일어난 것을 알 수 있다. 그러나 이러한 변화는 부분적인 듯 『오륜』에는 대격형을 제외한 다른 곡용형에서 변하여 ‘밫’보다 기저형 ‘밭’을 반영하는 표기가 더 많다. 처격형은 ‘밭’을 반영하는 표기로 일관하며(‘밧’〈1 :44ㄱ〉, ‘밧셔’〈1:30ㄴ〉) 대격형도 이곳의 ‘밧’ 외에 ‘밭’을 반영하는 ‘밧흘’〈2:73ㄱ〉이 등장하기도 한다.

드리고:

들여 넣고. 이곳의 ‘드리-’는 바로 다음의 ‘사 내여’에 나타나는 ‘내-’와 짝을 이루어 대조적으로 쓰인 것이다. 따라서 이곳의 ‘드리-’는 동사 어간 ‘주-’의 경어가 아닌 ‘들[入]-’의 사동사로 파악되는 것이 옳다.

오륜행실도 4:29ㄴ

고을에셔 달지 쥬부 벼을 이니 달지 그 형의게 양고 주009) 양고:

양보(讓步)하고. 중세어 이래 ‘양-’는 (현대어와 같은) “사양(辭讓: 요청 따위에 응하지 않음)”의 의미 외에 “양보(讓步)”의 의미로도 쓰이고, 이 경우에는 여격어를 필수적으로 동반하였다. ¶믈읫 손과 더블어 들어가 이 門마다 손의게 양야〈소학언해(1586) 2:68ㄱ〉. ¶王이 病이 甚샤 位 세 아의게 양신대〈어제내훈(1737) 2:26ㄱ〉. 이곳에서도 ‘양-’는 여격어 ‘형의게’를 동반하여 “양보”의 의미로 쓰였다고 하겠는데, 이같은 쓰임은 현대어의 ‘사양하-’(〈‘양-’)에서 더 이상 찾기 어렵다.

녯:

옛. 조상에게 물려받은. (“고(古), 구(舊)”를 뜻하는 명사) ‘녜’에 속격 ‘-ㅅ’이 결합한 어형으로 원문의 ‘세구(世舊)’를 옮긴 것이다. 『이륜』류에서는 원문을 ‘세업(世業)’으로 하여 ‘죠샹앳’(이륜(초)), ‘죠샹읫’(이륜(중·영))으로 번역하였다. 여기서는 『이륜』류의 원문과 번역을 감안하여 “조상 대대로의, 조상에게 물려받은” 정도로 해석하였다.

밧티:

밭이. 『이륜(초)』에는 ‘받티’로 등장하여 기저형 ‘밭’을 보여 준다. 이곳의 ‘밧티’는 칠종성법에 따라 ‘ㄷ’이 ‘ㅅ’으로 달리 적혔을 뿐 『이륜(초)』의 ‘받티’와 동질적인 표기라 할지 모르지만, 『오륜』은 『이륜(초)』와 달리 구개음화가 완성된 단계의 문헌임에 유의할 필요가 있다. 『오륜』은 (‘티고’(←치고)〈4:52ㄱ~53ㄱ〉의 예에서 보듯이 본래 /치/였던 것을 ‘티’로 적는 부정 회귀 표기까지 보이므로, 이곳의 ‘밧티’도 /바치/를 표기하였을 가능성이 있기 때문이다. 『오륜』과 비슷한 시기의 다른 문헌에는 ‘밧치’ 형이 자주 보이는 것도 그러한 가능성을 높여 준다. ¶논과 밧치〈윤음언해(1783) 4:3ㄴ〉. 고을의 밧치〈경신록언해(1796) 32ㄱ〉. 이곳의 ‘밧티’가 /바치/를 표기한 것이라면, ‘밧티’는 앞서 대격형의 ‘밧’과 더불어 (‘밭’ 아닌) ‘밫’의 곡용형에 해당된다 할 것이다.

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

16. 달지속제(達之贖弟)【남북조 남제】 - 오달지가 아우의 빚을 갚다

오달지(吳達之)는 제(齊)나라 의흥(義興) 사람이다. 육촌 아우 경백(敬伯)의 부처(夫妻)가 흉년을 만나 먼 땅(곳)에 팔렸다. 〈이에〉 오달지가 밭을 팔아 〈들여〉 놓고 〈아우 부부를〉 사 내어(데려와) 재물과 집을 함께 하였다. 고을에서 오달지에게 주부(主簿) 벼슬을 시키니, 오달지가 그 형에게 양보하였다. 또 옛(조상에게 물려받은) 밭을 양보하여 족제(族弟)에게 주니, 그 아우가 또한 받지 아니하여 버린(묵은) 밭이 되었다.

어찌 차마 골육(骨肉)이 팔려가는 것 못 본 체하랴오씨 재산을 팔아 빚 갚아주고 아우와 함께 살아.주부 벼슬 형에게 양보하고 밭 아우에게 양보하니천륜 밖의 재물들은 모두가 티끌과 같이 보이니라.

가업을 팔아 은근하게 아우 빚 갚고 데려오니재산 같이하고 한집에서 주리거나 춥거나 같이해.이 세상에는 밭으로 다툼을 하는 자들이 무한한데도리어 높은 풍도의 이야기 듣자니 이마에 땀 흘러.

Ⓒ 역자 | 이광호 / 2016년 11월 일

오달지의 촌 아 부쳬 가난 예 후리여 먼 듸 여 갓거 달지 받티 나니 잇더니 라 드리고 사 내여다가 짓 셰간내 사더라 고을희셔 쥬붓 벼스를 여 구틔여 의게 고 조앳 바 여 륙촌 아 주니 그 아도 받디 아니여 그 받티 무그니라