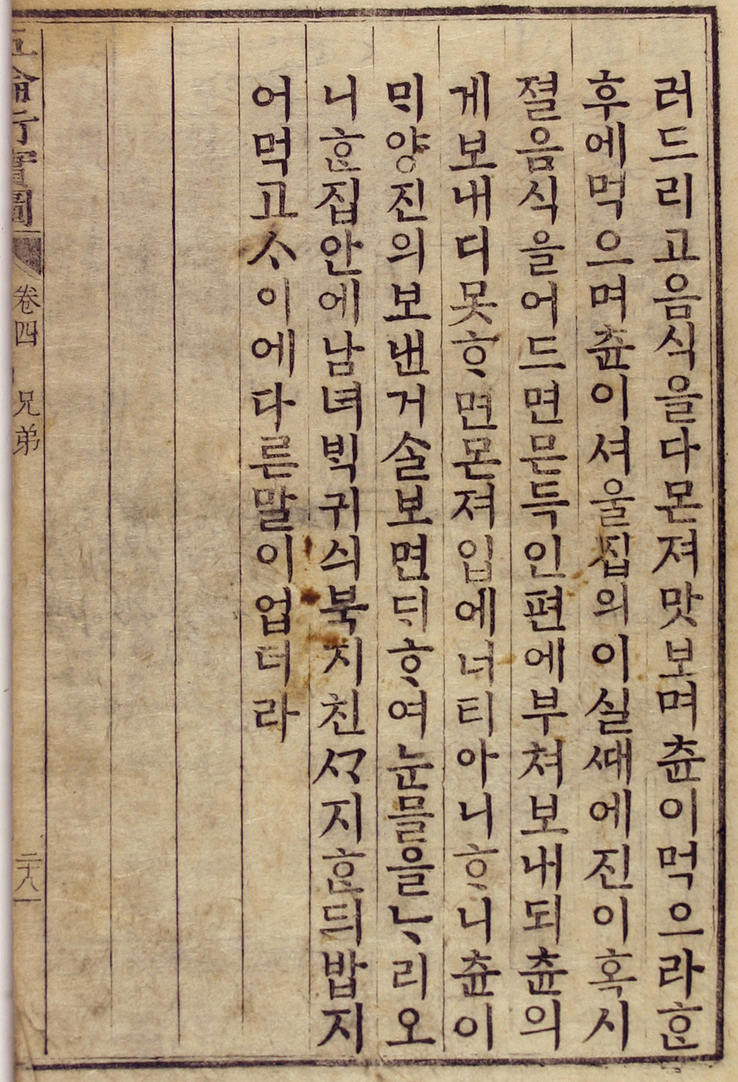

- 역주 오륜행실도 제4권

- 오륜행실 형제도

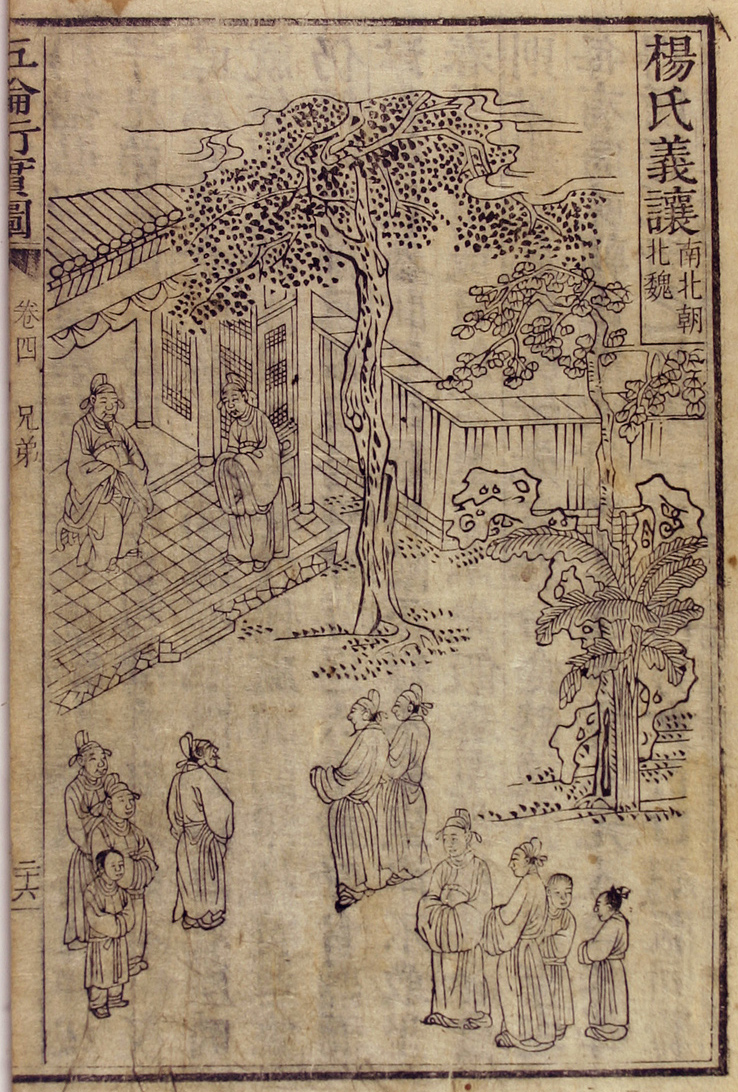

- 오륜행실형제도(五倫行實兄弟圖)

- 양씨의양(楊氏義讓)

양씨의양(楊氏義讓)

오륜행실도 4:26ㄱ

楊氏義讓【南北朝 北魏 주001) 남북조 북위(南北朝北魏):

『오륜』의 ‘남북조 북위(南北朝北魏)’는 『이륜』에는 ‘후위(後魏)’임.

오륜행실도 4:26ㄴ

楊播 弘農人 주002) 홍농인(弘農人):

『오륜』의 ‘홍농인(弘農人)’은 『이륜』에는 없음.

여제춘진(與弟春津):

아우 춘과 진과 더불어. 『오륜』의 ‘춘(春)’은 『이륜』에는 ‘춘(椿)’임. 이하 모든 양춘의 이름은 『오륜』과 『이륜』이 이와 같다.

조칙취어청당(朝則聚於廳堂):

아침이면 대청에 모여. 『오륜』의 ‘조(朝)’는 『이륜』에는 ‘단(旦)’임. 이하 같다.

잉가침합전(仍假寢閤前):

『오륜』의 ‘합(閤)’은 『이륜』에는 ‘각(閣)’임.

모(暮):

『오륜』의 ‘모(暮)’는 『이륜』에는 ‘모(莫)’임.

춘재경택(春在京宅):

『오륜』의 ‘춘재경택(春在京宅) ~첩대지읍하(輒對之泣下)’가 『이륜』에는 없음.

오륜행실도 4:27ㄱ

庭無間言楊家義讓篤天倫 昆季儼如父子親 주008)

一味共分相對笑 藹然和氣滿堂春곤계엄여부자친(昆季儼如父子親):형과 아우의 공손함이 부모 자식의 친함과 같다. 『오륜』의 ‘엄(儼)’은 『이륜』에는 ‘엄(嚴)’으로 되어 있음.六秩聯登位鼎司 平生義敬老何衰 朝朝參問情無倦 扶醉兄歸弟授匙

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

양파 위나라 홍농 사이니 그 아 츈과 진으로 더브러 서로 셤기미 부 여 아이면 형뎨 대쳥에 모히여 주009) 죵일토록 샹야 안흐로 드러가디 아니고 죠흔 음식이 이시매 못디 아니면 아니 먹고 대쳥 이에 주010) 댱을 리와 주011) 헐소 됴셕으로 문안 질들은 섬 아 나렬고 츈이 안즈라 아니면 진이 감히 안 못고 츈이 양 갓가이 나갓다가 혹 져므도록 오디 아니면 진이 밥을 먹디 아니고 츈을 기려 먹으며 츈이 밥 먹을 면 진이 친히 술과 져 밧드 음식을 다 몬져 맛보며 츈이 먹으라 후에 먹으며 츈이 셔울 집의 이실 에 진이 혹 시졀 음식을 주014) 어드면 믄득 인편에 부쳐 보내되 츈의게 보내디 못면 몬져 입에 너티 아니니 츈이 양 진의 보낸 거 보면 여 눈믈을 리오니 집안에 남녀 귀 싀북지친지 주015) 듸 밥 지어 먹고 이에 다른 말이 업더라

모히여:

모여. (원문의 ‘취(聚)’를 옮긴 것으로) 『이륜』류에는 ‘모다’(←‘몯-+-아’)로 등장하여 이곳의 ‘모히-’가 ‘몯-’에 상응하는 의미로 쓰였음을 알 수 있다. 이 같은 어간 ‘모히-’는 중세 문헌에는 보이지 않다가 근대 문헌(구체적으로는 18세기 이후 문헌)에 와서야 비로소 나타나는데, ‘모히-’가 어떻게 분석되어야 할지는 분명치 않다. ‘모히-’가 피동사라면 ‘*뫃-+-이’ 정도로 상정해야 하나, ‘모히-’가 나타나는 시기의 근대 문헌에서는 어간 ‘*뫃-’은 문증되지 않고 ‘모호-’ 내지 ‘모흐-’만이 문증될 뿐이다.

이에:

사이에. 『이륜(초)』에는 ‘예’, 『이륜(중·영)』에는 ‘이예’로 나타난다. 이 예 ‘이예’는 ‘〉이’의 변화와 함께 (‘이’와 같은) /ㅣ/ 말음 체언 뒤에 처격 ‘-에’가 통합된 변화를 보여 준다. 『오륜』에는 /ㅣ/뿐 아니라 y계 이중 모음을 말음으로 하는 체언 뒤에도 종래와 달리 ‘-예’ 아닌 ‘-에’가 통합된 예가 자주 등장한다. ¶피에[血]〈1:64ㄱ〉, 에[時]〈1:13ㄴ〉, 죄에[罪]〈3:5ㄴ〉, 됴히에[紙]〈2:45ㄱ〉 등. 이는 종래 다양한 이형태로 나타나던 처격형이 현대어와 같이 점차 ‘-에’로 단일화하기 시작한 변화를 반영하는 것이다.

리와:

가려. ‘리오-+-아’로 분석되나 『이륜(초)』에는 ‘리워’로 등장하여 ‘리오-’ 대신 ‘리우-’ 형을 보여 주기도 한다. 『이륜(초)』에 보이는 ‘리우-’나 이곳의 ‘리오-’는 모두 15세기 문헌의 ‘리-’에 소급할 어형이라 할 수 있는데, 이 ‘리-’는 이미 15세기 당시부터 ‘리-’와 의미차 없이 공존하였다. ¶사게론 더러 서근 내 리며〈월인석보 18:39ㄴ〉. 사게 이션 내 나며 서근 더러우 리며[在人얀 則掩臭腐之穢며]〈법화경언해 6:154ㄴ〉.

오륜행실도 4:27ㄴ

라 혹 가셔 쉬다가 도로 와 가디로 담쇼고 츈의 나히 늙은 후에 나갓다가 여 도라오면 진이 븟드러 방에 드리고 인여 창 밧긔셔 자다가 술 기 기려 문안고 츈과 진이 나히 뉵십이 디나고 다 샹 벼에 올라시되 진이 오히려 주012) 오히려:

여전(如前)히. 중세어 이래 ‘오히려’는 (주로 ‘유(猶)’에 대한 번역어로 쓰이면서) “오히려”를 비롯, “아직(도)”, “여전(如前)히” 등 여러 의미로 사용되었다. 『오륜』에 나타나는 ‘오히려’에서도 중세어 이래의 의미가 모두 확인되지만 (그러나 “오히려”의 의미로 쓰인 예는 극히 드물다.), 여기서는 원문의 ‘상(尙)’에 대한 번역어로서 “여전히”의 의미로 쓰인 것이다. 『오륜』의 다른 곳에는 원문의 ‘상(尙)’을 번역하였으나 “아직(도)”의 의미로 쓰인 예도 발견된다. ¶즁엄이 슌인으로 여곰 고소 가 보리 오 셕을 운젼여 오라 슌인이 이 에 나히 오히려 져멋디라 도라 올 제 단양 다라[純仁時尙少旣還]〈5:18ㄴ〉.

오륜행실도 4:28ㄱ

러 드리고 주013) 밧드러 드리고:

받들어서 (형님께) 드리고. 이곳의 ‘드리-’는 원문의 ‘수(授)’를 옮긴 것으로 동사 어간 ‘주-’의 경어에 해당한다. 경어 ‘드리-’의 존재는 존칭의 여격 ‘-긔’와 함께 쓰인 예에서 분명히 확인되지만(‘감지【부모긔 드리 음식이라】 밧드러’〈3:60ㄴ〉), 『오륜』에는 단순히 ‘들-’의 사동사로 쓰인 예도 공존한다. 앞서 등장하는 ‘방에 드리고’의 ‘드리-’도 그것이 원문의 ‘환실(還室)’을 옮겼다는 점에서 (동사 어간 ‘주-’의 경어로서보다는) ‘들-’의 사동사로 이해되어야 할 것이다.

시졀 음식을:

시절(時節) 음식(飮食)을. 철에 맞는 음식을. ‘시졀’은 이미 중세 문헌부터 등장하나 주로 관형어를 앞세워 (현대어의 ‘시절’과 마찬가지로) “시절(時節: 일정한 시기나 때)”의 의미로 쓰이는 경우가 많았다. ¶夫人이 나히 닐굽 여들빈 시졀에〈내훈(1475) 1:26ㄱ〉. 五代ㅅ 시졀에〈1:61ㄴ〉. 이곳과 같이 ‘시졀/시절 NP’의 구성을 이루어 (‘시졀’이 관형 명사로) 쓰인 예는 근대 문헌, 특히 17세기의 행실도류 문헌에 들어서나 발견되기 시작하는데, 이때 ‘시졀/시절’은 (관형 구성에 쓰인 ‘시졀’과 달리) “당절(當節)” 내지 “당시(當時)”의 의미를 보였다. ¶시예 시졀 오 지어(時服)〈동신속(1617) 열6:54ㄴ〉. ; 집이 실화니 고시 시절 나히 여든 나맛더니〈동신속 열5:67ㄴ〉. 여기서는 (‘시졀’이) 전자의 의미로 쓰였다고 하겠는데, 현대어에서는 종래 ‘시졀 옷’, ‘시졀 것’과 같은 ‘시졀 NP’의 구성이 더 이상 쓰이지 않고 ‘시물(時物)’(“철에 따라 나오는 생산물”), ‘시복(時服)’(“철에 맞는 옷”)과 같이 ‘시졀 NP’의 구성에 상응하는 한자어만이 남아 쓰인다.

싀북지친지:

시복지친(緦服之親)까지. 시복(을 입는 팔촌) 친척까지. ‘시복(緦服)’은 “석 달 동안 입는 상복(喪服)”으로 상복을 입는 친척 중 가장 먼 친척이 입는 것이다. 『소학언해』에는 해당 부분이 ‘緦服八寸【형뎨복이라】이’〈6:71ㄴ〉으로 번역되었다.

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

15. 양씨의양(楊氏義讓)【남북조 북위】- 양씨 형제가 의리로 서로 양보하다

양파(楊播)는 위(魏)나라 홍농(弘農) 사람이다. 그 아우 양춘(楊春), 양진(楊津)과 함께 서로 섬기는 바가 부자(父子) 같았다. 아침이면 형제가 대청(大廳)에 모여 종일토록 상대

(相對: 마주 대함)

하여 안으로 들어가지 않고, 좋은 음식이 있을 때에는 〈형제가〉 모이지 않으면 먹지 않았다. 〈또〉 대청 사이에 휘장(揮帳)을 가려 헐소(歇所: 쉬는 곳)

를 만들고 이따금 가서 쉬다가는 다시 와(=돌아와)

함께 담소(談笑)하였다. 양춘이 늙은 후에 〈양춘이 밖에〉 나갔다가 취(醉)하여 돌아오면 양진이 붙들어 방에 들이고(들여 놓고)

, 그리고는 창 밖에서 자다가 〈양춘이〉 술 깨기를 기다러 문안을 드렸다. 양춘과 양진이 나이가 육십이 지나고 모두 재상(宰相) 벼슬에 올랐지만 양진이 여전히 조석(朝夕)으로 문안을 드렸다. 〈이때〉 자질(子姪: 자식과 조카)

들은 섬돌 아래 나열하여 있는데, 양춘이 앉으라 아니하면 양진이 감히 앉지 못하였다. 양춘이 매번 가까이 나갔다가 혹 날이 저물도록 오지 않을 때면 〈그때마다〉 양진이 밥을 먹지 않고 양춘을 기다렸다가 먹었다. 양춘이 밥을 먹을 때면 양진이 친히 숟가락과 젓가락을 받들어 드리고, 음식을 모두 먼저 맛보며, 양춘이 먹으라 한 후에 먹었다. 양춘이 서울의 집에 있을 때에, 양진이 혹 계절에 맞는 음식을 구하면 곧 인편(人便)에 부쳐 보내되, 양춘에게 보내지 못하면 먼저 입에 넣지 아니하였다. 양춘이 매번 양진이 보낸 것을 보면 〈그것을〉 대하여 눈물을 흘렸다. 한 집안에 남녀 백 명이 〈8촌의〉 시복(緦服: 석 달 동안 입는 상복)

친척까지 한데 밥 지어 먹으면서도 〈그들〉 사이에 다른 말이 없었다.양씨네는 의로 양보하고 천륜이 돈독하거니와맏형과 아우 공경함이 부자 사이처럼 친하여라.맛있는 것은 같이 나누어 먹고 서로 마주 웃으며화기애애하여라 집안 가득이 따스한 봄기운이네.

예순이 넘어서 연이어 등과하여 정승에 올랐는데평생 우의와 공경함은 늙어도 어찌 쇠할 리 있으랴.아침마다 문안을 드리니 그 마음은 게으름이 없어술 취한 형 부축해 돌아오고 아우는 수저 집어 드리어.

Ⓒ 역자 | 이광호 / 2016년 11월 일

패 아 츄니 진니와 서르 셤교미 어버 식 이 더니 뎨 아미어든 대의 모다 졈므도록 셔 안해 드러가디 아니며 됴 음식기 잇거든 몯디 아니면 먹디 아니터라 대 예 즘 디허 리워 두고 잇다감 가 쉬오 도로 와 말더라 츄니 나히 늘거셔 다른 듸 가 여 오거든 진니 븓드러 집븨 드리고 알셔 수흐 자며 안부를 아더라 츈과 진괘 나히 여슌 나마 다 이 외요 진니 오히려 아 나죄 문 안커든 딜들히 계졀 아래 버러 셔거든 츈니 안라 아니면 진니 안 아니터라 츈니 나가 져므도록 아니 오거든 진니 몬져 먹디 아니여 츈니 온 훼 먹더라 바[밥] 머글 제 진니 친히 수져를 자피며 몬져 맛보아 츈니 머그라 후에 먹더라 짓 안해 남진 겨집비 일 귀나 여 먼 아 다 밥배 먹고 사로 예 잡마리 업더라