- 역주 오륜행실도 제4권

- 오륜행실 형제도

- 오륜행실형제도(五倫行實兄弟圖)

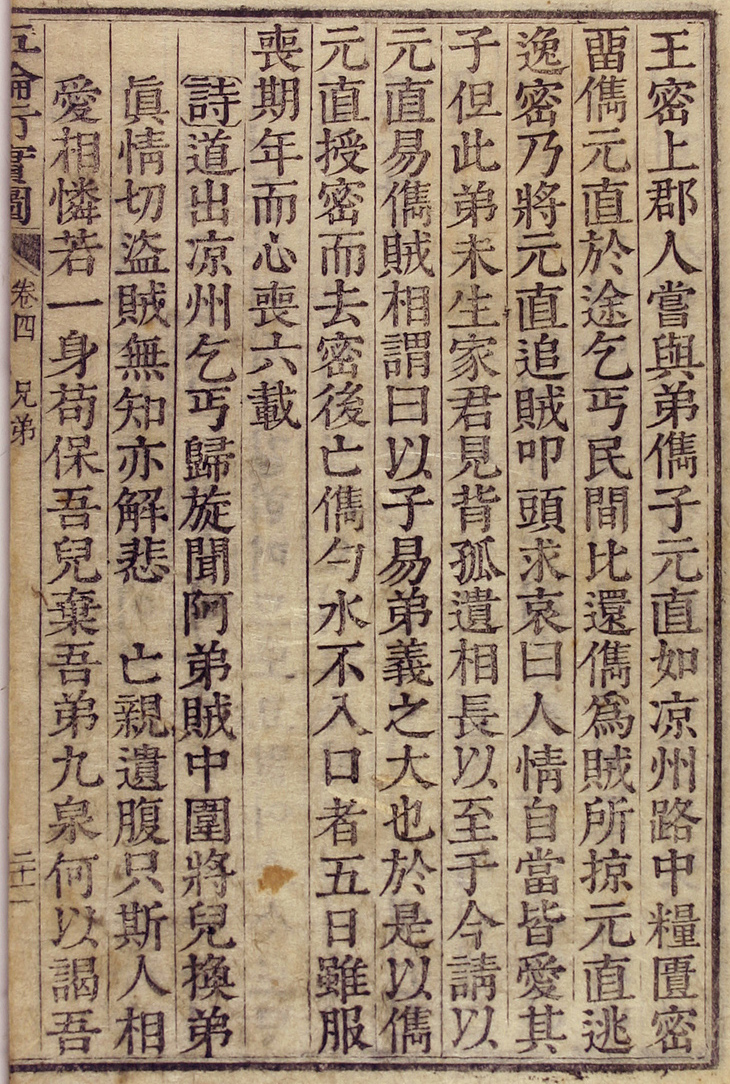

- 왕밀역제(王密易弟)

왕밀역제(王密易弟)

오륜행실도 4:20ㄴ

王密易弟【晉】오륜행실도 4:21ㄱ

王密 上郡人 주001) 상군인(上郡人):

『오륜』의 ‘상군인(上郡人)’은 『이륜』에는 없음.

자원직여(子元直如):

『오륜』의 ‘여(如)’는 『이륜』에는 ‘서여(西如)’로 되어 있음.

양주(凉州):

『오륜』의 ‘양(凉)’(‘양(涼)’의 속자)이 『이륜』에는 ‘양(涼)’으로 되어 있음.

유준원직어도(留儁元直於途):

준과 원직을 길에 머물게 두고. 『오륜』의 ‘어도(於途)’는 『이륜』에는 ‘서어도(西於途)’로 되어 있음.

심상(心喪):

상복은 입지 아니하나 상제와 같은 마음으로 말과 행동을 삼가고 조심함.(『표준』)

道出凉州乞丐歸 旋聞阿弟賊中圍 將兒換弟眞情切 盜賊無知亦解悲

亡親遺腹只斯人 相愛相憐若一身 苟保吾兒棄吾弟 九泉何以謁吾오륜행실도 4:21ㄴ

親

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

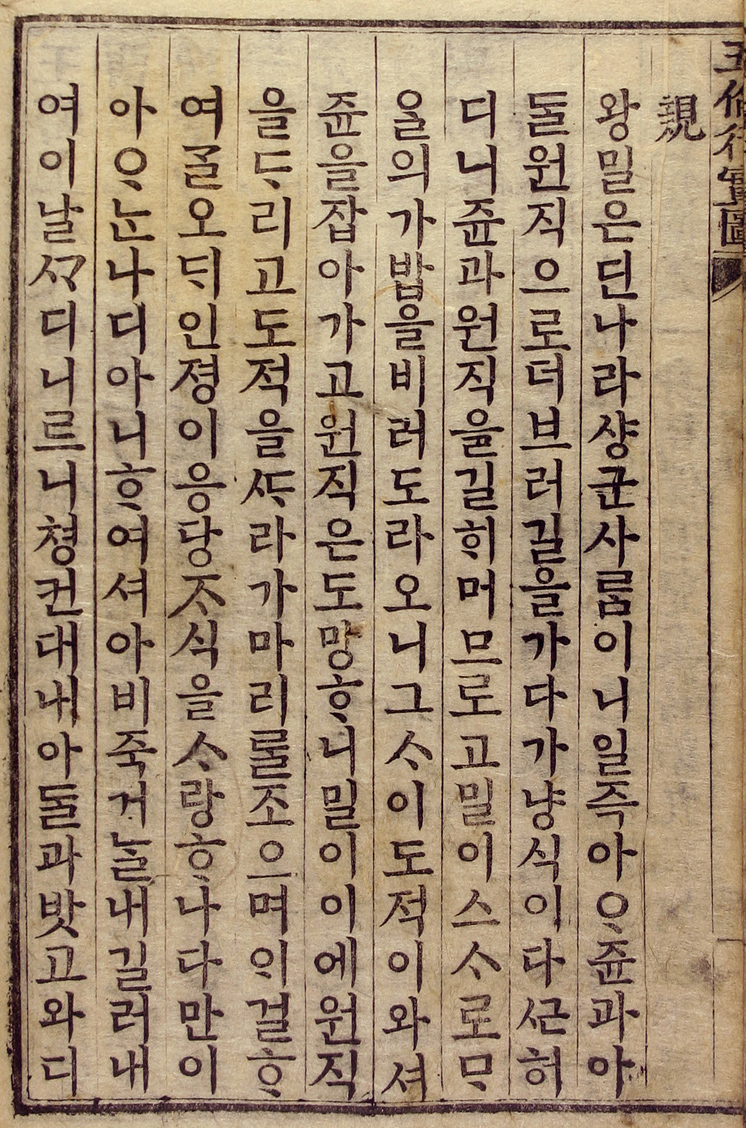

왕밀은 딘나라 샹군 사이니 일즉 아 쥰과 아 원직으로 더브러 길을 가다가 냥식이 다 허디니 쥰과 원직을 길 머므로고 주006) 밀이 스로 의 가 밥을 비러 도라 오니 그 이 도적이 와셔 쥰을 잡아 가고 원직은 도망니 밀이 이에 원직을 리고 도적을 라가 마리 조으며 걸여 오 인졍이 응당 식을 랑나 다만 이 아 주007) 나디 아니여셔 아비 죽거 내 길러 내여 이날디 니르니 쳥컨대 내 아과 밧고와디 니 도적이 서로 닐오 식으로 아 밧고믄 크게 어딘 일이라 고 쥰과 원직을 다 노코 가니 그 후에 밀이 죽으매 쥰이 닷 주009) 믈도 아니 먹고 비록 긔년 복을 닙으나 뉵 년을 심상니라

머므르고:

머물게 하고. 대격 명사구를 지배하는 이 예 ‘머므르-’는 ‘머믈[留]-+-오-(사동 접미사)’로 분석될 어형이다. 어간 ‘머믈-’은 이미 중세어부터 나타나는 어형이지만 중세어에서는 철저한 규칙 동사인 반면, 『오륜』에서는 불규칙 활용에도 참여하여 중세어와 차이를 보인다. 곧 중세 문헌에서 ‘머므러’(←머믈-+-어)로 일관하여 나타나던 예가 『오륜』에서는 ‘머므러’〈2:26ㄴ〉와 함께 ‘머믈너’〈2:45ㄴ, 2:72ㄱ〉로도 등장하는 것이다. 이 같은 『오륜』의 활용 양상은 현대어에 근접한 것이나 현대어와 일치하지 않는 차이점도 존재한다. 『오륜』에서는 ‘머믈고’〈2:65ㄴ〉, ‘머믈며’〈5:19ㄱ〉, ‘머므더니’〈2:61ㄱ〉 등에서 보듯이 한결같이 어간 ‘머믈-’의 존재만을 보여 줄 뿐이지만, 현대어에서는 자음 어미 앞에서 ‘머물고/머무르고, 머물더니/머무르더니’ 등이 모두 가능하여 ‘머물-’과 ‘머무르-’가 공존하는 양상을 보인다. 현대의 『표준어 규정』에서는 이 같은 공존 양상과 관련, 양형을 모두 표준어로 인정하되 ‘머물-’을 ‘머무르-’의 준말로 처리하였다(16항). 그러나 역사적 관점에서 보자면 준말 ‘머물-’을 본래의 어간형으로, ‘머무르-’는 과거의 활용형에서 벗어난 개신형으로 이해할 수 있다.

아:

아우는. 『이륜(초)』에는 ‘’, 『이륜(중)』에는 ‘아’으로 등장한다. 중세어에서 ‘아’는 모음(매개 모음 포함)으로 시작하는 조사(공동격 제외)와 결합할 때 ‘아~ㅇ’의 특수 어간 교체를 보여 ‘이’(주격형), ‘’(주제형), ‘’(대격형) 등으로 나타났다(『이륜(초)의 예』). /ㅿ/의 음가 소실로 ‘아’형이 생겨난 뒤에도 ‘아’는 이전 시기 ‘아’의 곡용 방식을 따라 ‘아이’, ‘아’, ‘아’로 나타나는 것이 일반적이었다. 그러나 이 예에서는 ‘아’이 아닌 ‘아’으로 나타나(『오륜』에는 ‘아’으로 일관) ‘아’가 더 이상 이전 시기 ‘아’의 곡용 방식에 따르지 않고 있다.

오륜행실도 4:22ㄱ

라 주008) 내 아과 밧고와디라:

〈아우를〉 내 아들과 바꾸기를 바란다. 『이륜(초)』에는 ‘이 아로 아 밧고아지라’〈12ㄱ〉, 『이륜(중)』에는 ‘이 아로 아 밧아지라’〈12ㄱ〉로 등장한다. ‘밧고와디라’는 『이륜』류의 상응하는 표기형을 감안할 때 ‘밧고-’에 “소망”을 나타내는 종결형 ‘-아지라’가 결합한 어형으로 분석된다. 표기상 ‘밧고와디라’로 나타난 것은 ‘밧고-’의 /ㅗ/가 지닌 순음성이 후행 음절에 전이되고 여기에 ‘-아지라’의 /지/가 구개음화형으로 잘못 인식되어 부정 회귀가 관여한 결과이다. ‘밧고-’는 ‘ㅺ〉ㄲ’ 등의 어형 변화를 거쳐 현대어 ‘바꾸-’로 이어졌으나, 중세어 이래 ‘NP1-으로 NP2-를 밧고-’의 통사 구조로 나타나던 것은 현대어에서 ‘NP2-를 NP1-과 바꾸-’의 통사 구조로 나타나는 것이 일반적이다. 다음의 예 ‘식으로 아 밧고믄’〈4:22ㄱ〉에서는 중세어 이래의 통사 구조를 유지하고 있지만, 여기서는 현대어에 근접한 통사 구조를 보여 주고 있다 하겠다.

닷:

닷새를. 『이륜』류에는 ‘닷쇄’로 등장하여 이곳의 ‘닷’가 ‘닷쇄’에 소급하는 어형임을 보여 준다. 15세기에는 ‘닷’로 일관하다가 16세기부터 (w 탈락형에 해당하는) ‘닷새’ 형이 등장하는데(‘닷샛 만의’〈번역소학(1517) 9:85ㄴ〉), 이곳의 ‘닷’는 ‘ㆍ〉ㅏ’의 변화와 관련하여 부정 회귀가 관여한 표기로 해석된다. 중세어 ‘엿쇄, 닐웨’의 경우도 비슷한 변화(w 탈락)를 입어 현대어에는 ‘엿새, 이레’의 형태로 남았다.

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

12. 왕밀역제(王密易弟)【진나라】- 왕밀이 〈자식을〉 아우와 바꾸려 하다

왕밀(王密)은 진(晉)나라 상군(上郡) 사람이다. 일찍이 아우 왕준(王儁), 아들 왕원직(王元直)과 함께 길을 가다가 양식이 모두 끊어지니, 왕준과 왕원직을 길에 머물게 하고 왕밀이 스스로 마을에 가 밥을 빌어 돌아왔다. 그러는 사이에 도적이 와서 왕준을 잡아 가고 왕원직은 도망하였다. 왕밀이 이에 왕원직을 데리고 도적을 따라가 머리를 조아리며 애걸하여 말하기를, “인정(人情)이 응당 자식을 사랑하〈기 마련이〉나, 다만 이 아우는 태어나지도 않아서 아버지가 죽었기 때문에 내가 길러 내어 이 날까지 이르렀으니, 청컨대 〈아우를〉 내 아들과 바꾸기를 바란다.”라고 하니, 도적이 서로에게 말하기를, “자식을 아우와 바꾸는 일은 크게 어진 일이다.” 하고, 왕준과 왕원직을 다 놓아 주고 갔다. 그 후에 왕밀이 죽으매 왕준이 닷새를 물도 먹지 않았으며, 비록 기년복(朞年服)을 입었으나 육 년 동안을 심상(心喪)하였다.

양주(凉州)로 나선 길에 먹을 것 구해 돌아오니돌아 들려오느니 사랑하는 아우 적에게 잡혔다고.아들을 아우와 바꾸려는 진정한 뜻 간절하거니도적 아는 것 없어도 또 슬픔 알고 아우 돌려보내.

어버이 잃어 유복자는 다만 이 사람이니서로 사랑하고 서로 불쌍히 여기니 한 몸 같아.진실로 나의 아들 살리고 나의 아우 버린다면구천(九泉)에 가서 어떻게 나의 어버이를 보랴.

Ⓒ 역자 | 이광호 / 2016년 11월 일

왕밀리 제 아와 아와 리고 길 가다가 식기 업서 아와 아런 두고 제 호온자 희 식 빌라 갓다가 와 니 아 도긔게 후리여 가고 아 도여 수머 나거 밀리 그 아 가지고 도긔게 가 머리 조 비러 닐우 인이 다 식글 컨마 오직 이 아 나디 아니여셔 아비 죽그시거 내 길어 내여 이만 도엿니 이 아로 아 밧고아지라 대 도들히 서르 닐우 아로 아 밧고니 어디도다 고 다 주어 보내니라 밀리 훼 죽거 아 믓 머굼도 아니 머고 닷쇄 고 니브니라