- 역주 오륜행실도 제3권

- 오륜행실 열녀도

- 오륜행실열녀도(五倫行實烈女圖)

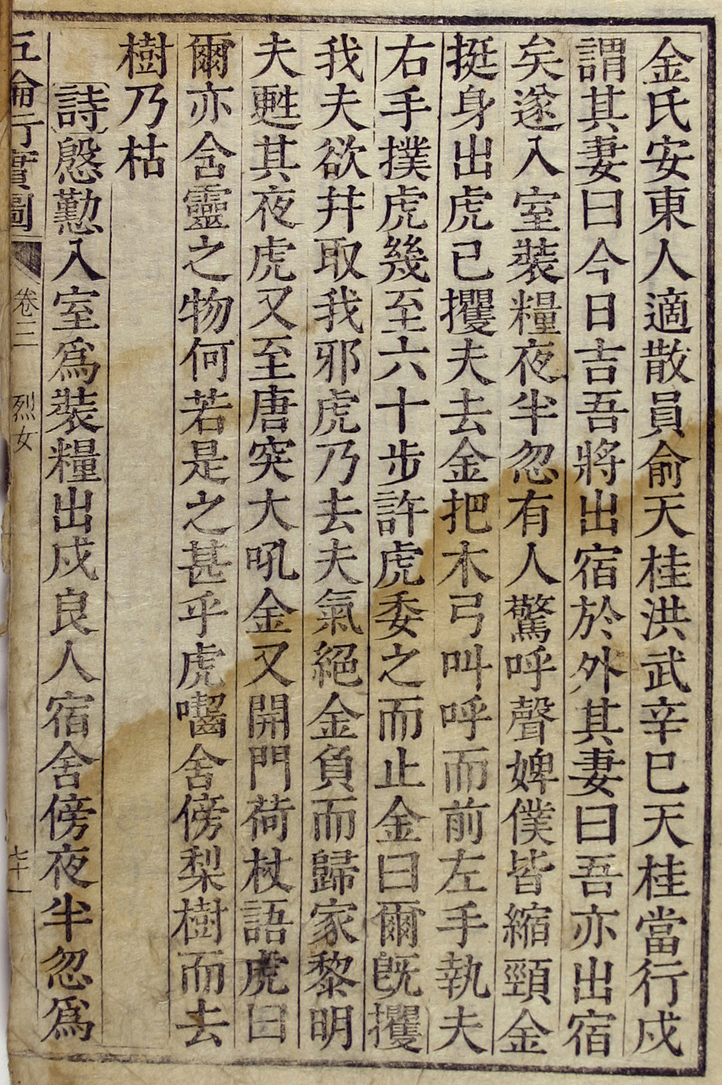

- 김씨박호(金氏撲虎)

김씨박호(金氏撲虎)

오륜행실도 3:69ㄴ

金氏撲虎 주001) 김씨박호(金氏撲虎):

김씨가 호랑이를 때려쳐 쫓다. 태종실록 25권, 태종 13년(1413) 2월 7일의 기록에는, “안동 사람 전 산원(散員) 유천계(兪天桂)의 처 김씨(金氏)는 신사년(1401)에 나이가 38세였는데, 유천계가 진(鎭)으로 나아가게 되어 그 처에게 이르기를, ‘오늘은 좋은 날이니 내 문밖에 나가서 자려고 하오.’ 하므로, 그 처도 말하기를, ‘나도 나가서 자겠습니다.’ 하고, 드디어 입실(入室)하여 후량(餱糧)을 준비하니 밤은 이미 자정이 되었다. 갑자기 부르짖는 소리에 노비들이 모두 두려워서 몸을 움츠리고 있었는데, 김씨가 홀로 나가니 호랑이가 남편을 잡아가므로, 김씨는 남편의 활[木弓]을 들고 소리치며 뒤쫓아 따라갔다. 왼손으로 남편을 붙잡고 오른손으로 호랑이를 때리며 거의 60보(步)나 가니, 호랑이가 남편을 버리고 우뚝 섰다. 김씨가 말하기를, ‘너는 내 남편을 잡고 나까지 잡아 가려 하느냐?’ 하자, 호랑이는 곧 가버리고, 남편은 이미 죽었다. 시체를 안고 돌아오니, 날이 샐 무렵에야 남편이 다시 살아났다. 이튿날 밤 호랑이가 와서 크게 울므로 김씨가 또 문을 열고 지팡이를 짚고 서서 말하기를, ‘너도 천성이 있는 동물인데, 어찌 이같이 심히 구느냐?’ 하니, 호랑이가 마당가의 배나무를 물어뜯고 달아났는데, 나무가 곧 말라 죽었다.”라는 경상도 도관찰사의 보고가 있었다.(『태종실록』 참조)

오륜행실도 3:70ㄱ

金氏 安東 주002) 안동(安東):

경상북도 안동. 이 김씨의 이야기는 안동 읍지인 『영가지(永嘉誌)』(1608편찬, 1899간행)에 다시 수록되었는데, 그 내용이 같다. “열녀 김씨는 유천계(兪天桂)의 처이다. 태종 1년(1401) 남편이 수자리를 서게 되어 길일을 골라 바깥채에 묵었다. 김씨가 방으로 들어가 양식을 싸는데 호랑이가 지아비를 움켜쥐고 달아났다. 김씨가 나무 활을 가지고 큰소리로 외치며 앞으로 나아가 왼손으로 남편을 잡고 오른손으로 호랑이를 때렸다. 거의 60보쯤 가자 호랑이가 움켜진 남편을 놓고서 가버렸다. 김씨가 남편을 업고 집으로 돌아와 날이 밝자 소생하였다. …”라고 기록하고 있다.

산원(散員):

고려, 조선 때 정팔품 무관 벼슬.

유천계(兪天桂):

무관으로 김씨의 남편.

홍무신사(洪武辛巳):

1401년인데 혜제(惠帝) 3년에 해당하므로, ‘홍무 신사’는 ‘건문(建文) 신사’의 잘못으로 여겨짐.

오장출숙어외(吾將出宿於外):

나는 집밖에서 자고 가려고 하오. 이 말은 즉, 방 바깥에서 자겠다고 하는 의미로서, 아마도 수자리를 가는 사람들은 길일을 택하여 방이 아니라 방 바깥에서 잠을 자고, 수자리를 떠나는 풍속이 있었던 것 같다. 金氏 安東人 適散員兪天桂 洪武辛巳 天桂當行戌

慇懃入室爲裝糧 出戌良人宿舍傍 夜半忽爲

오륜행실도 3:70ㄴ

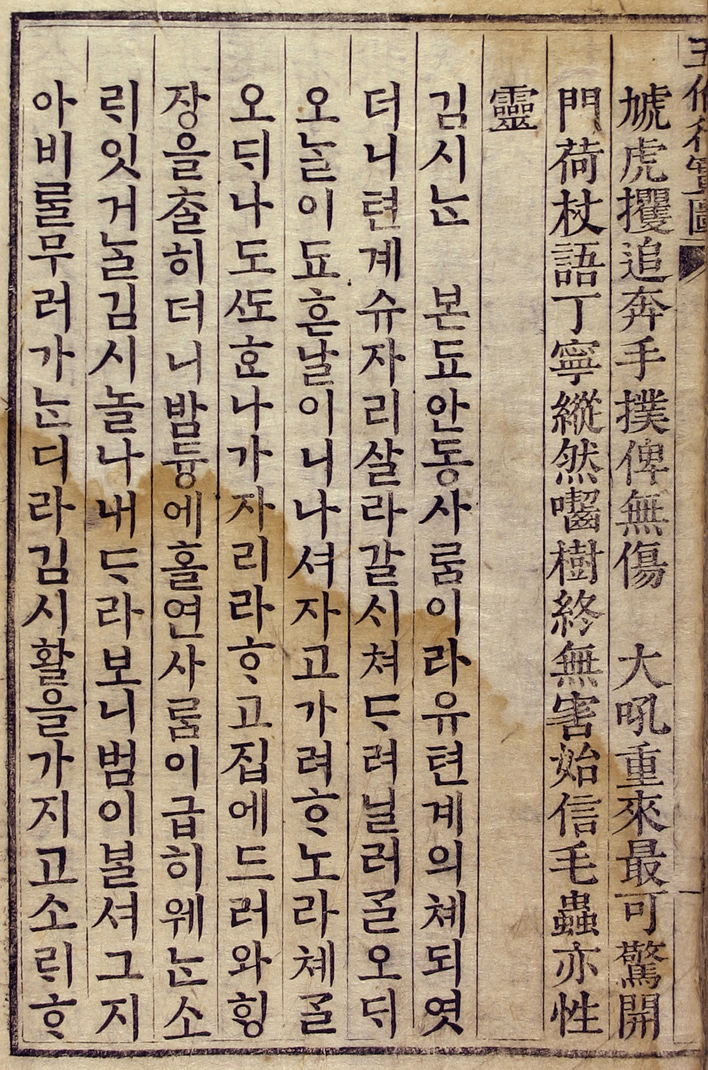

虓虎攫 追奔手撲婢無傷大吼重來最可驚 開門荷杖語丁寧 縱然囓樹終無害 始信毛蟲亦性靈

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

김시 본됴 안동 사이라 유텬계의 쳬 되엿더니 주007) 텬계 슈자리 살라 갈 주008) 쳐려 닐러 오 주009) 오이 됴흔 날이니 나셔 자고 가려 노라 주010) 쳬 오 나도 나가 자리라 고 집에 드러와 장을 히더니 주011) 밤듕에 홀연 사이 급히 웨 소 잇거 주012) 김시 놀나 내라 보니 범이 셔 그 지아비 무러 가디라 김시 활을 가지고 소 손으로 지아비 잡고 손으로 범을 티며 거의 뉵십보 니니 범이 지아비 노코 믈러안거 주014) 김시 오 네 날을 자 믈고져 다 니 범이 라나고 지아비 긔졀엿거 김시 업어다가 구원여 여낫더니 그날 밤에 범이 와셔 소거 김시 문을 열고 막대 들고 범려 닐오 네 녕믈이라 엇디 이러시 심뇨 대 범이 집 알 주015) 남글 므러 너흘고 가니 주016) 그 남기 인여 더라 주017)

유텬계의 쳬 되엿더니:

유천계의 처(妻)가 되었더니. 유천계의 아내가 되었는데. 유천계에게 시집을 갔는데. ‘적(適)’의 풀이를 ‘처가 되다’라고 하였다. 원문의 ‘산원(散員)’이라는 직함을 생략하였다. ‘산원’은 정8품 무관 벼슬이다.

텬계 슈자리 살라 갈:

유천계가 수자리 살러 갈 때. 원문에는 ‘홍무 신사(洪武辛巳)’라는 때가 기록되어 있는데 생략하였다. ‘홍무 신사’는 ‘건문(建文) 신사(辛巳)’의 잘못이다. 수자리는 변방 수비를 보는 구실이다.

쳐려 닐러 오:

처(妻)더러 일러 말하기를. 아내에게 잘 말하기를.

나셔 자고 가려 노라:

나가서 자고 〈수자리하러〉 가려 한다.

장을 히더니:

행장(行裝)을 차리더니. 짐을 꾸리더니. ‘히더니’의 기본형은 ‘히다’인데 부사형 어미 ‘-어(여)’가 통합된 것임. 음운탈락과 연철표기를 거치면서 ‘히다〉리다〉차리다’로 소리가 변동하였다. ¶긴 령젼을 젼오믄 이 혀 호믈 초과댜 호미니라[長令箭是要收拾備戰](긴 영전(令箭)을 전하는 것은, 이는 전투를 준비하여 갖추라는 것이다.)〈병학지남 1:19〉.

밤듕에 홀연 사이 급히 웨 소 잇거:

밤중에 갑자기 사람이 급하게 외치는 소리가 있어서. ‘웨’의 기본형은 ‘웨다’인데 ‘워기다’에서 온 말이다. ‘워기다〉워이다/웨다’로 변하여 ‘외치다’가 되었다.

오륜행실도 3:71ㄱ

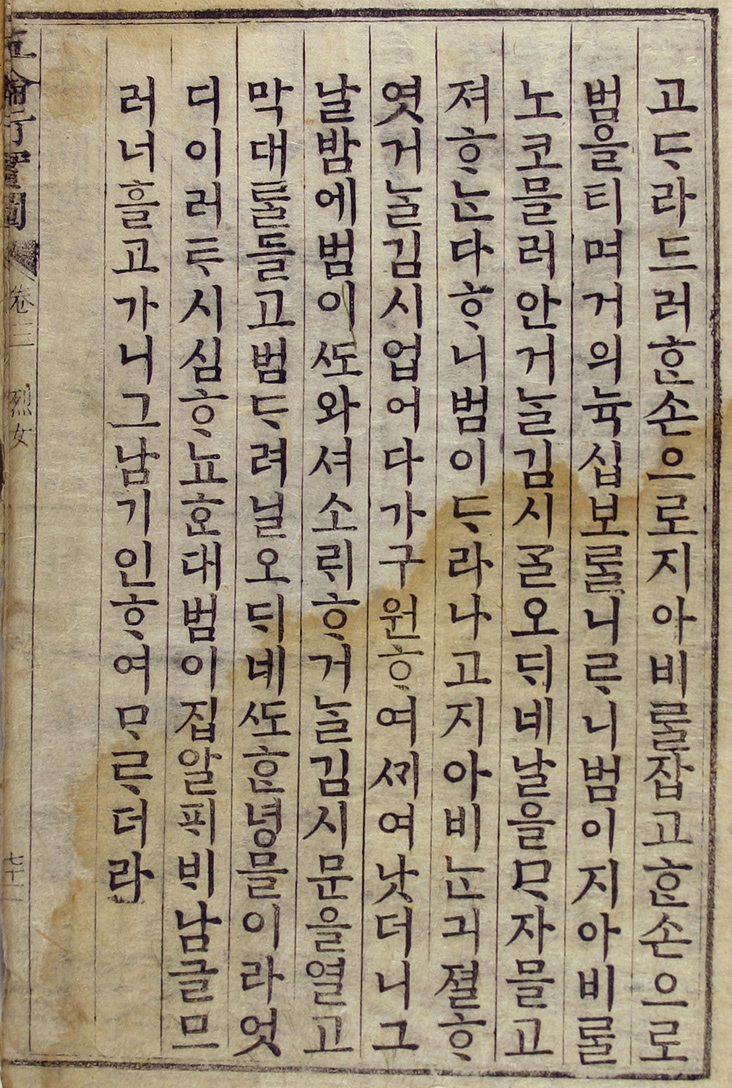

고 라드러 주013) 소고 라드러:

소리치며 달려들어. 『삼강행실도』에서는 ‘고함코 나가아’(고함치고 나아가서)라고 언해하였다.

믈러안거:

물러앉거늘. 물러나 앉으니.

알:

앞에. ‘앒[前]+(처소격)’. ‘앞’의 중세어로는 ‘앏, , 앒, , , 압, 앞’ 등 다양하게 표기하였다.

남글 므러 너흘고 가니:

배나무를 물어 뜯고 가니. ‘[木]’은 모음과 붙어 ‘남글, 남기, 남’ 등이 되지만 독립으로 쓰이거나, 자음으로 시작하는 조사와 공동격 조사 ‘와’ 앞에서는 ‘나모’로 나타난다. ‘므러 너흘고’는 ‘물어 뜯고’인데, 현대말에서는 ‘물어뜯고’라고 합성어가 되었다. 『삼강행실도』에서는 다만 ‘너흘오’(뜯고)라고만 풀이하였다가 여기 『오륜행실도』에서는 ‘므러 너흘고’(물어뜯고)라고 하여 두 낱말로 표기하였다. ‘므러 너흘고’는 이미 『금강경삼가해』(1483)에서도 ‘므너흘오’(물어뜯고)처럼 합성어로 쓰이기 시작하였다. ¶能咬人이로다[能히 사 므너흐놋다【가히 사미 무저그로 텨 무저글 므너흘오 獅子 사미 무저그로 텨 무저글 리고 사 너흐니 空生이 부텻 들 아라 對答오 가비니라](능히 사람을 물어뜯었구나(본질을 추구함)【개는 사람이 흙무더기로 치면 흙무더기를 물어뜯고, 사자는 사람이 흙무더기로 치면 흙무더기를 버리고 사람을 뜯으니, 수보리가 부처님의 뜻을 알아서 대답함을 견준 것이다.)〈금강경삼가해 2:21〉.

더라:

마르더라. 말라 죽더라. ‘다[枯]’는 ‘마르다, 말라 죽다’의 말이다. 이를 『삼강행실도』에서는 ‘이우니라’(시들었다)라고 풀이하였다. ‘이울다’는 ‘꽃이나 잎이 시들다. 점점 쇠약하여지다. 해나 달의 빛이 약해지거나 스러지다.’의 말인데, 본디말은 ‘이다’이다. ¶ 洞庭엣 돌히 고 長沙ㅅ 버드레 부놋다[秋枯洞庭石 風颯長沙柳](가을에 동정호의 돌이 마르고, 바람은 장사(長沙)의 버들에 부는구나.)〈두시언해 8:5〉. 漧 〈훈몽자회 하:6〉./ 솘바 닐굽과 이 나모와 투구 세 사리 녜도 잇더신가[松子維七 與彼枯木 兜牟三箭 又在于昔](솔방울 일곱과 시든 나무와 투구[樸頭]를 맞친 세 개의 화살이 옛날에도 있었습니까)〈용비어천가 89〉.

Ⓒ 편찬 | 이병모·윤시동 외 / 1797년(정조 21)

34. 김씨박호(金氏撲虎)【조선】 - 김씨가 호랑이를 때려 치다

김씨는 조선조의 안동 사람이다. 유천계(兪天桂)의 아내가 되었는데, 유천계가 수자리를 살러 가므로, 아내에게 일러 말하기를, “오늘이 길한(좋은) 날이니 집밖에서 자고 가려고 하오.”라고 하였다. 아내가 말하기를, “나도 또한 나가서 자렵니다.”라고 하고, 집에 들어와 행장(行裝)을 차렸다. 〈그런데〉 밤중에 갑자기 사람이 급하게 외치는 소리가 있으므로, 김씨가 놀라서 내달려가 보니, 호랑이가 벌써 그 지아비를 물고 가고 있었다. 〈그러므로〉 김씨는 활을 가지고 소리치고 달려들어 한 손으로 지아비를 잡고, 한 손으로 호랑이를 때리며 거의 예순 걸음을 쫓아가니 호랑이가 지아비를 놓고 물러앉으므로, 김씨가 말하기를, “네가 나를 마저 물려고 하느냐?”라고 하니, 호랑이가 달아났다. 지아비는 기절을 하였으므로, 김씨가 〈지아비를〉 업어다가 구원하여 깨어났다. 〈그런데〉 그날 밤에 호랑이가 또 와서 소리치거늘 김씨 문을 열고 막대기를 들고 호랑이에게 이르렀다. “네 또한 영물인데 이렇듯이 심한가?”라고 하였다. 그러자 호랑이가 집 앞의 배나무를 물어뜯고 갔다. 그 나무는 그리하여 마르더라.

조용히 방으로 들어가 양식과 옷을 준비하고수자리 떠날 지아비 집 처마 곁에서 자노라니.밤중에 갑자기 으르렁대는 호랑이에게 잡혀 가달려들어 때려 쳤으나 아무데도 물리지 않아.

크게 으르렁대며 다시 나타나니 정말 무서웠거늘문을 열고 나가 몽둥이를 들어 크게 꾸짖었더니.설령 나무를 물어뜯었다고 한들 마침내 해는 없어비로소 벌레라도 또한 성영(性靈)있음을 믿게 되어.

Ⓒ 역자 | 이수웅 / 2016년 11월 일

金氏의 남지니 防禦 저긔 닐오 오리 됴니 밧긔 나아 자리라 야 金氏 나도 나아 자리라 고 지븨 드러 粮食 더니 中에 놀라아 우를 쏘리 잇거늘 이 다 머리 움치고 잇거늘 金氏오 내니 버미 마 남지 므러 거늘 金氏 나모활 들오 고함코 나가아 왼소로 남진 잡고 올소로 버믈 티니 여 步 야 버미 노하 더디고 거늘 金氏 닐오 네 마 내 남진 믈오 날 조쳐 므로려 다 야 버미 나아가니라 남진니 죽거늘 金氏 남지 지여 지븨 도라 오니 이틄날 아 니라 그 낤 바 버미 와 우르거늘 金氏 門 열오 막대 들오 나아 닐오 너도 뒷 거시 엇뎨 이리록 甚히 구는다 야 버미 집 겨틧 남 너흘오 가니 그 남기 이우니라