- 역주 효경언해

- 전(傳) 14장

- 제3장(고문 제8장) 삼재(三才)

제3장(고문 제8장) 삼재(三才)

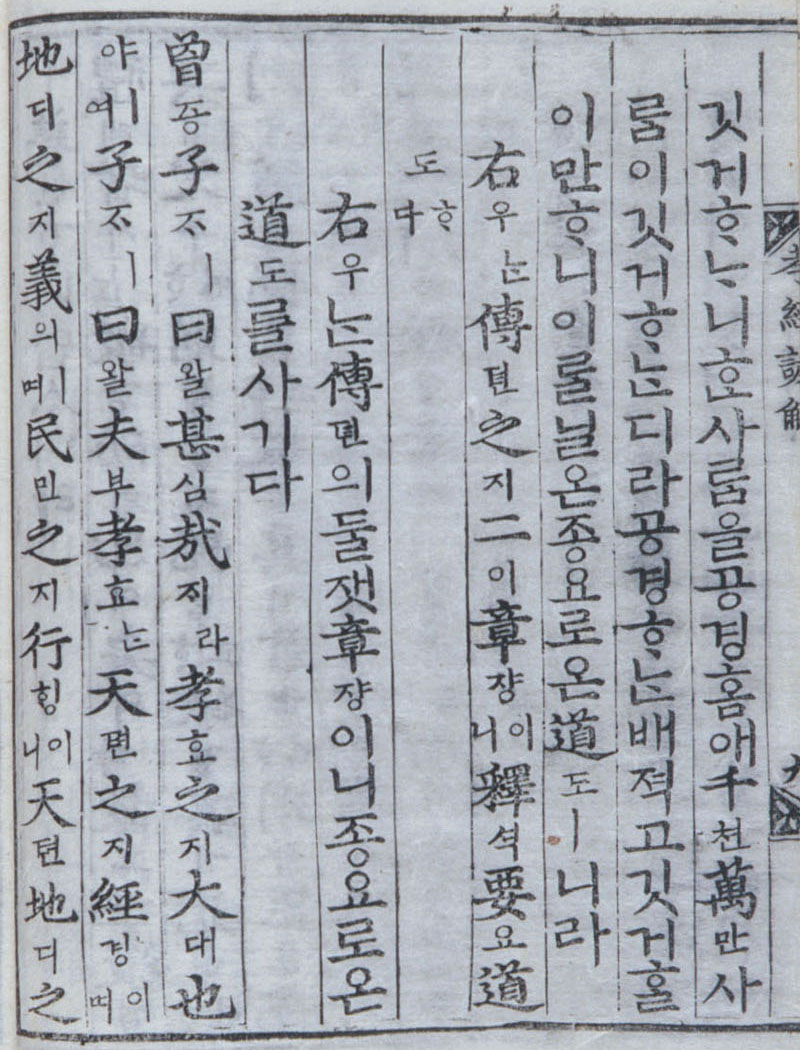

曾증子ㅣ 曰왈 甚심哉라 孝효之지大대也야ㅣ여 子ㅣ 曰왈 夫부孝효 天텬之지經경이며 地디之지義의ㅣ며 民민之지行이니 天텬地디之

10ㄱ

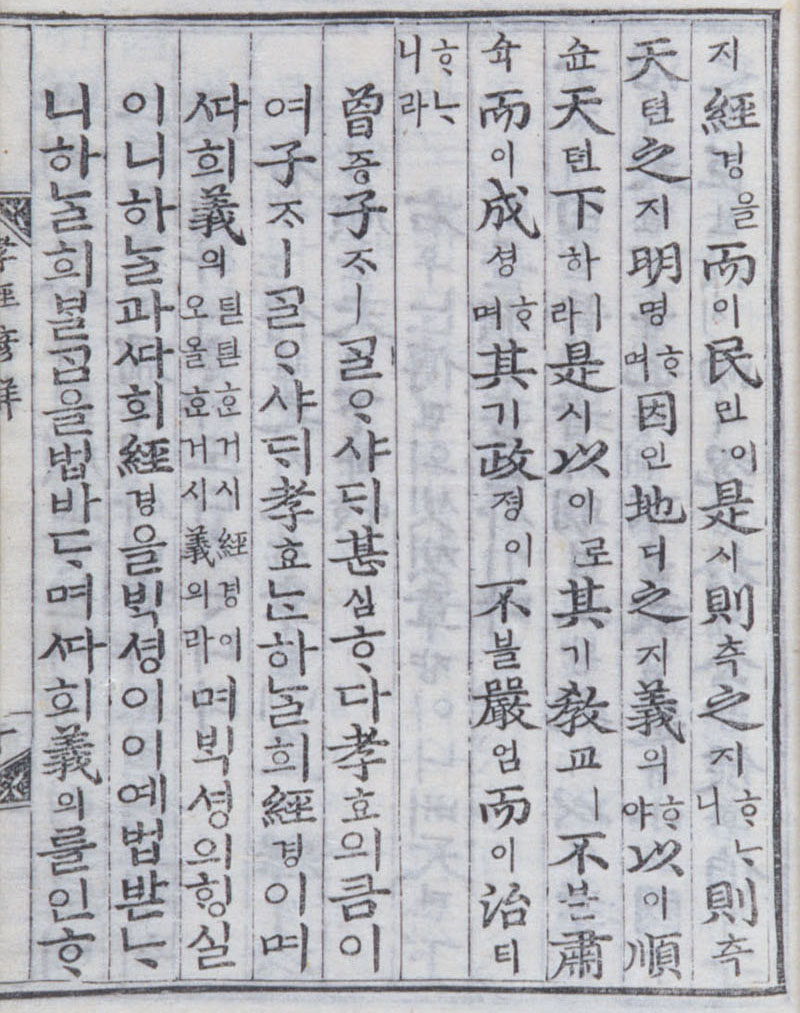

지經경을 而이民민이 是시則측之지니 則측天텬之지明명며 因인地디之지義의야 以이順슌天텬下하ㅣ라 是시以이로 其기敎교ㅣ 不블肅슉而이成셩며 其기政졍이 不블嚴엄而이治티니라曾증子ㅣ 샤 주001) 甚심다 孝효의 큼이여 子ㅣ 샤 孝효 하희 經경이며 희 義의【덛덛 거시 經경이오 주002) 올 거시 義의라】며 셩의 실이니 하과 희 經경을 셩이 이예 법받니 하희 을 주003) 법바며 희 義의를 인

증자(曾子)ㅣ 샤:

증자께서 말씀하시되. 증자(曾子, 전506~전437)는 중국 춘추시대의 유학자. 본명은 삼(參)이다. 공자 말년의 문하생으로 공자의 도를 이었으며, 그의 가르침은 공자의 손자 자사(子思)를 거쳐 맹자(孟子)에게 전해짐으로써 유교 사상의 역사에서 중요한 자리로 매김 된다. 증자는 공자, 안자, 자사, 맹자를 비롯한 동양 5성현의 한 사람이다.

덛덛 거시 경(經)이오:

떳떳한 것이 경이오. 경음화를 거치면서 ‘덛덛다〉떳떳하다’로 소리가 변하였다. 받침의 경우, 중세어에서 ‘ㅅ-ㄷ’이 넘나들어 쓰이다가 근대어로 넘어가면서 ‘ㅅ’으로 통일되는 흐름을 보였다. 다시 ㅅ과 ㄷ이 구분되게 쓰이면서 변별력을 갖추게 되었다. 경음화는 ㄱ·ㄷ·ㅂ·ㅅ·ㅈ과 같은 평음이 ㄲ·ㄸ·ㅃ·ㅆ·ㅉ과 같은 된소리, 즉 경음으로 바뀌는 소리의 변동 현상을 이른다. 첫 음절 머리에서의 경음화는 특별한 이유 없이 소리가 되게 나므로 이를 무조건 변화라 한다. 하지만 제 2음절 이하에서는 그렇지 않다. 경음화는 일종의 강음화현상이다. 변하는 그 갈래는 다양하다. 받침소리 7개(ㄱ·ㄷ·ㅂ·ㄴ·ㄹ·ㅁ·ㅇ) 중 ㄱ·ㄷ·ㅂ 뒤에서 경음화가 일어난다(책방[책빵]·짚신[집씬]). 이것은 ㄱ·ㄷ·ㅂ 뒤에서 평음을 이어서 발음할 수 없기 때문에 일어나는 음운현상이다. 나머지 경음화는 그렇지 않다. 동사나 형용사의 어간 끝소리가 ㄴ·ㅁ과 같은 비음일 때는 그 뒤에서 어미의 첫소리가 경음화된다(안고[안꼬]·담다가[담따가]). 그런데 피동형이나 사동형에서는 피동·사동 접미사 ‘기’가 ‘끼’로 경음화되지 않는다(안기다[피동형-사동형, 안끼다×]·남기다[사동형, 남끼다×]). 관형형어미 ‘-(으)ㄹ’ 뒤에서 경음화가 일어난다(올 사람[올싸람], 올듯말듯[올뜻말뜻], 먹을 것[먹을껏], 빨대[빨때]). ‘곧 갈게, 갈지도 모른다, 갈수록 태산’에 나타나는 어미 ‘-(으)ㄹ게·(으)ㄹ지·(으)ㄹ수록’이 ‘-(으)ㄹ께·(으)ㄹ찌·(으)ㄹ쑤록’ 으로 발음되는 것도 ‘-(으)ㄹ’이 경음화를 일으켰기 때문이다. 의문형 어미 ‘-(으)ㄹ까’도 ‘-(으)ㄴ가’에 나타나는 ‘가’가 ‘-(으)ㄹ’ 뒤에서 경음화되어 생긴 것이다. 두 말이 합하여 복합어가 될 때 경음화가 일어나는 일이 있다. 이 때 앞 말에 받침이 없으면 사이시옷을 받침으로 표기하게 된다. ‘사잇길·곗돈·이삿짐’과 같은 것은 사이시옷으로 경음화가 일어나더라도 원래의 형태대로 적는다. 또 사이시옷은 ‘뒤쪽·뒤칸’처럼 뒷말의 첫소리가 경음이나 격음일 때에도 적지 않는다. 복합어가 만들어질 때는 언제 경음화가 일어나고 언제 일어나지 않는지 잘 밝혀져 있지 않다. ‘불고기·나무집’에서는 일어나지 않는데 ‘물고기·판잣집’에서는 일어난다. 나무집(나무로 만든 집)과 나뭇집(나무를 파는 집), 물감(감의 일종)과 물감[물깜]에서처럼 경음화가 두 단어를 구별해주는 경우도 있다. 그런데 다른 말이 앞에 올 때 항상 경음화되는 것들이 있다(값[땅값·나잇값], 기[기름기·물기·장난기], 길[들길·산길·오솔길], 돈[세뱃돈·용돈·판돈], 병[됫병·물병·술병]). ‘기’는 항상 7다른 말 뒤에 붙어서 ‘끼’로 발음되기 때문에 ‘끼가 있다’에서와 같이 아예 ‘끼’로 독립하여 쓰이기도 한다. 한자어에서는 받침 ㄹ뒤의 ㄷ·ㅅ·ㅈ이 경음화된다(발달·출석·솔직·칠십·칠장). ㄱ·ㅂ은 경음화 되지 않는 경향이 강하다(열기·달변·칠분. 그러나 같은 한자라도 경음화된 것과 되지 않은 것이 함께 있을 수 있다(사건/물건·인격. 항상 경음화되는 한자도 있다(과(科:내과·영문과) · 권(權:인권·정권·소유권) ·법(法:불법·편법·헌법, 단 방법은 경음화 안 됨)). ‘두에’는 뚜껑을 이르는바, 지금도 경상도 말에서는 ‘디베’라 함을 보면 자음탈락이 되었음을 가늠하는바, 재구성하면 ‘*두베〉두〉두에’와 같다.

하희 을:

하늘의 밝음을. ‘’의 기본형은 ‘다’인데 여기에 매개모음 ‘--’와 명사형 어미 ‘-ㅁ’이 통합된 형이다. 뒤로 오면서 모음조화가 잘 지켜지지 않아 ‘밝음’으로 쓰인다. 모음조화 현상은 우리 국어의 음운론적인 특징이다. 앞 음절의 모음과 뒤 음절의 모음이 같은 성향의 모음끼리 만나서 쓰인다. 말하자면 ‘양성*양성-음성*음성-양(음)*중성’과 같이 어울리는 음운현상의 한 경향성을 말한다. 현대국어의 모음조화는 의성어나 의태어, 그리고 몇몇 형용사에 두드러지게 드러난다. 이르자면, ‘소곤소곤·촐랑촐랑·파랗다·노랗다’에서 양성 모음인 ‘오·아’가 조화를 이루었고 ‘수군수군·출렁출렁·퍼렇다·누렇다’에서와 같이 ‘우·어’가 조화를 이루었음을 알 수 있다. 앞의 것들을 양성모음, 뒤의 것들을 음성모음이라 한다. 부사나 형용사에 나타나는 모음조화는 음상(音相)에 따른 어감의 차이를 가져온다. 양성모음끼리 어울린 단어는 가볍고 밝은 느낌을 준다. 이를 흔히 강박계열이라 하고, 음성모음끼리 어울린 단어는 무겁고 어두운 느낌을 준다. 이를 흔히 관유계열이라 한다. 중성모음 ‘으’는 단어 첫머리에서는 음성모음이지만(슬쩍) 다른 곳에서는 양성모음과도 어울리고 음성모음과도 어울리는 게 중성모음이다(보글보글·부글 부글·보드랍다·부드럽다). 모음조화가 지켜지지 않는 예도 있다(깡충깡충). 용언의 어간에 ‘아· 어’로 시작하는 어미가 붙을 때도 모음조화가 있다. ‘보아 ·가(가아)·좁아’에서는 ‘오·아’가 양성모음이고, ‘주어·서(서어)·믿어·세어·깨어·쉬어·되어·늦어·꺼(끄어)’ 등에서는 ‘우·어·이·에·애·위·외·으’가 음성모음인 것을 알 수 있다. ‘-아’를 가진 어간은 받침이 있을 때 ‘아’보다 ‘어’와 연결되는 일이 많다. 중세어의 모음조화는 현대어에 비하여 더 광범위하고 엄격했다. 모음의 종류도 오늘날과 달라서 ‘오·아’가 양성모음 , ‘우·으·어’가 음성모음이었고 ‘이’는 중성모음이었다. ‘애·외’는 현대국어와 달리 이중모음[aj, oj]이어서 양성모음으로 쓰였다. 모음조화가 지켜진 범위는, 첫째, 한 형태소 내부다. 예를 들자면, ‘나모(나무) ·다(다섯) ·놀애(노래)/구룸(구름) ·허믈(허물) ·여슷(여섯)·번게(번개)’ 드물지만 ‘몬져(먼저), 어마님(어머님), 여라(여러), 벼로(벼루)’와 같은 예외도 있다. 둘째, 명사에 조사가 붙을 때다. 셋째, 동사나 형용사의 어간에 ‘아/어, 오/우, 으’로 시작하는 어미가 붙거나 접미사 ‘-의, -오/우-, -브-’등이 붙을 경우다. 한자어나 두 형태소가 결합하여 만들어진 복합어에서는 모음조화가 엄격하지 않았다. 즁(衆), 뎍(蹟), -누의(맏누이), 목숨, 듣보다, 앒셔다(앞서다), 낳들다→나들다(나이 들다), -두(한두) 등이 그러한 보기다. 16세기 이후 단어 첫머리가 아닌 곳의 ‘오’가 ‘우’로 차츰 변하게 되고 한자어나 복합어들이 모음조화를 잘 지키지 않는 것의 영향으로 모음조화는 점점 무너지게 되었다. 마침내 현대어에 와서 모음조화는 약화일로를 걷게 된다. 한편, 조음소는 매개음소라고도 이른다. 발음의 편의와 보존을 위해 두 언어 요소 사이에 첨가되는 모음. 고름소리·연결모음·조성모음·조모음이라고도 한다. 우리말의 경우, 자음으로 끝나는 어간과 자음으로 시작하는 조사·어미 사이에 오는 -으-가 대표적인 예이다. ‘먹+니〉먹으니, 밝+니〉 밝으니, 먹+ㄴ〉먹은, 밝+면〉밝으면’으로 나타난다. ‘가니·가면’ 등과 같이 앞의 어간이 모음으로 끝날 때는 매개모음이 들어가지 않는데, 매개모음이 들어가는 경우와 의미의 차이는 없다. ‘-니, -면, -ㄴ’ 등을 기본형으로 삼고 앞의 어간이 자음으로 끝날 때 매개모음이 삽입된다고 보는 입장은 어미 형태와 의미기능이 1대 1 대응이 될 수 있으므로 설득력이 있으나, 반드시 형태와 기능이 1대 1 대응이 되는 것은 아니므로 온당한 풀이라고 볼 수는 없다.

또한 ‘-으면’과 ‘-면’을 이형태의 교체로 본다면 매개모음을 설정할 필요가 없게 된다. ‘먹다·먹지’에서처럼 자음을 끝으로 어간과 어미가 연결될 때 모든 경우에 -으-가 삽입되는 것은 아니다. 이런 이유로 국어학 초기에 주로 쓰던 매개모음이라는 개념보다는, ‘으’를 취하는 경우, -으-를 가진 형태를 기본형으로 놓고 앞의 어간이 모음으로 끝날 때 ‘으’가 탈락된다고 보는 견해가 지배적이다. 중세어에서는 ‘-/으-’가 쓰여 양성모음과 음성모음의 조화를 이루었다. 오늘날에는 ‘으’만 쓰인다.

또한 ‘-으면’과 ‘-면’을 이형태의 교체로 본다면 매개모음을 설정할 필요가 없게 된다. ‘먹다·먹지’에서처럼 자음을 끝으로 어간과 어미가 연결될 때 모든 경우에 -으-가 삽입되는 것은 아니다. 이런 이유로 국어학 초기에 주로 쓰던 매개모음이라는 개념보다는, ‘으’를 취하는 경우, -으-를 가진 형태를 기본형으로 놓고 앞의 어간이 모음으로 끝날 때 ‘으’가 탈락된다고 보는 견해가 지배적이다. 중세어에서는 ‘-/으-’가 쓰여 양성모음과 음성모음의 조화를 이루었다. 오늘날에는 ‘으’만 쓰인다.

10ㄴ

야 天텬下하 順슌디라 이러모로 그 침이 肅슉디 아니야도 일며 그 졍 嚴엄티 아니야도 다니라〈전(傳) 제3장 삼재(三才)〉

증자가 말씀하시기를, “크도다, 효의 위대함이여. 공자께서 말씀하시기를, 무릇 효란 하늘의 경(經)이며 땅의 의(義)【떳떳한 것이 경이요, 옳은 것이 의이다.】이며 백성의 〈행해야 할〉 행실이니, 하늘과 땅의 법도를 백성이 이에 본받는 것이고, 하늘의 밝음을 본받고 땅의 의로 인하여 세상을 순화롭게 하는 것이다〈라고 하셨다.〉 이러므로 그 가르침이 엄숙하지 아니하여도 이루어지며 그 정사가 엄하지 아니하여도 다스려지는 것이다.”〈라고 하였다.〉

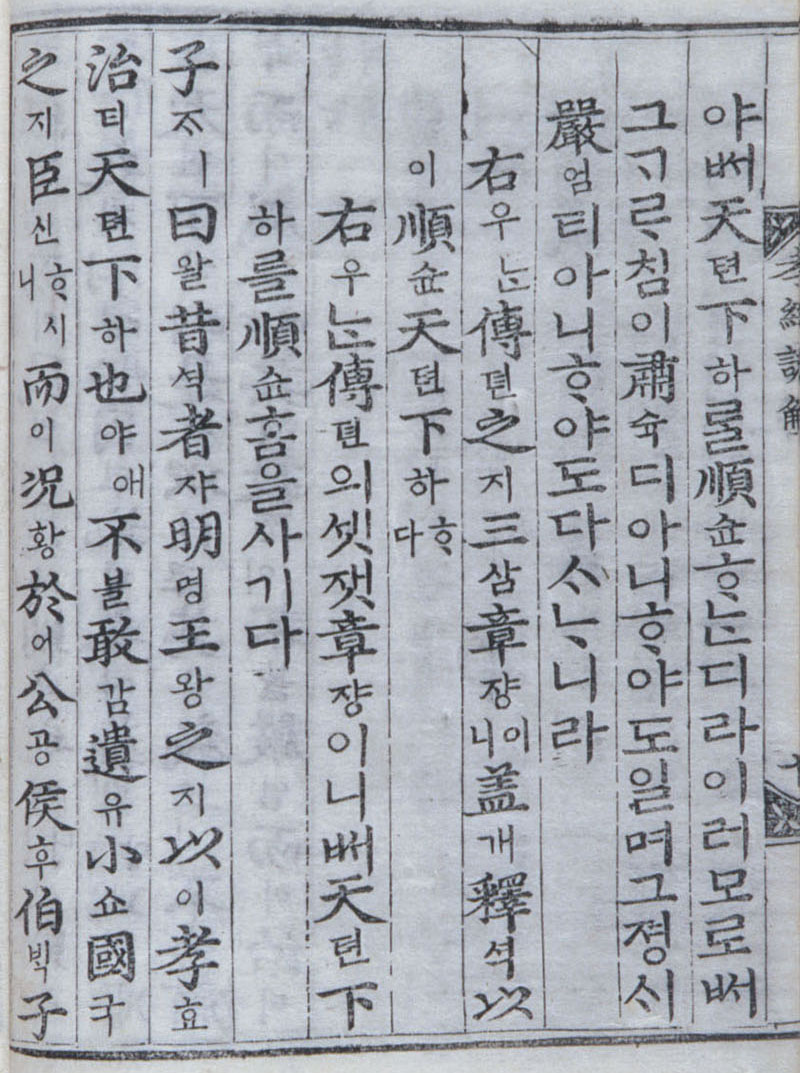

右우 傳뎐之지三삼章쟝이니 盖개釋셕以이順슌天텬下하다

Ⓒ 필자 | 공안국 /

右우 傳뎐의 셋잿 주004) 章쟝이니 天텬下하를 順슌홈을 사기다

전(傳)의 셋잿:

경전의 셋째(의). 전이라 함은 경전의 전(傳)을 이른다. 흔히 성경현전(聖經賢傳)이라 하여, 경은 성인의 말씀을 적은 것이요, 전은 현인의 말씀을 적은 것이다. 이 글에서는 주희가 『효경간오(孝經刊誤)』에서 나눈 방식대로 『효경』을 먼저 기록하고 뒤에 전을 붙인 형태로서, 14개의 장으로 나누어 기록하였다. 구개음화와 단모음화를 거쳐서 ‘뎐〉젼〉전’으로 소리가 변한 형임. 구개음화의 경우, 우리가 발음하는 치조음인 ‘ㄷ, ㅌ’이 ㅣ모음을 만날 때, ㅣ모음에 역행동화를 입었다.

Ⓒ 역자 | 홍문관 / 1589년(선조 22)

윗(오른쪽) 글은 〈성현이 지은〉 전의 셋째 장이니 이로써 세상을 따르게 함을 풀이한 것이다.

Ⓒ 역자 | 정호완 / 2014년 3월 15일