- 역주 삼강행실도

- 삼강행실열녀도 주해

- 삼강행실열녀도(三綱行實烈女圖)

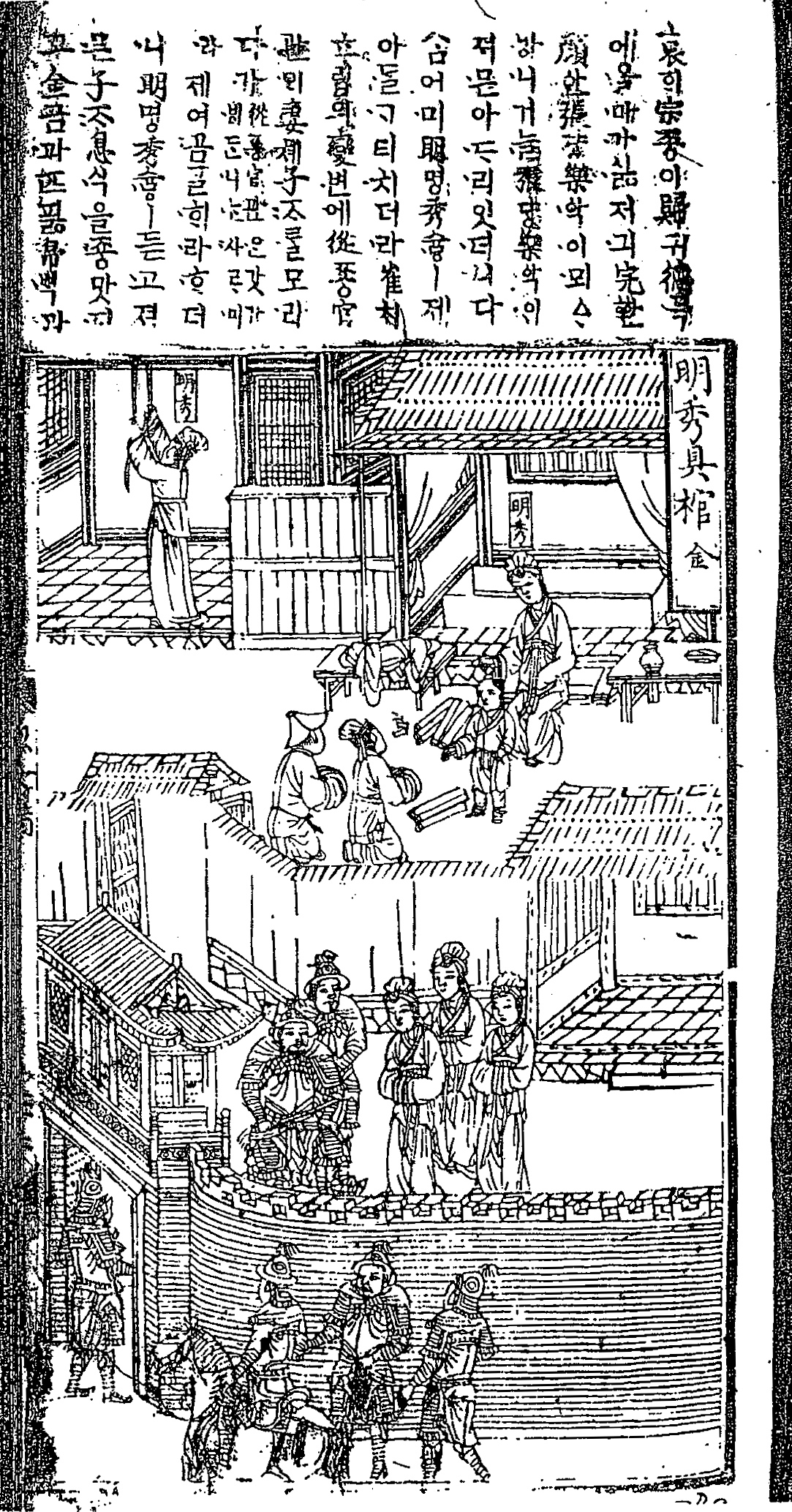

- 명수구관(明秀具棺)

명수구관(明秀具棺)

23ㄱ

明秀具棺 金哀宗이 歸德에 올마가 저긔 完顔張樂이 뫼 주001) 니거늘 張樂 져믄 아리 잇더니 다어미 주002) 明秀ㅣ 제 아티 치더라 崔立의 變에 從官 妻子 모라다가≪從官 갓가 니 사미라≫ 제여곰 주003) 라 주004) 더니 明秀ㅣ 듣고 져믄 子息을 맛디고 주005) 金과 匹帛 주006) 과 얻니 兵馬ㅣ 城 미틔 잇거니 내 어듸 逃亡리오 오직 주거 내 남지 背叛 아니 니라 너희히 이 아기 이대 주008) 기라 고 손 목 야 주고 어려 아니 너겨 더라

뫼:

뫼-ㅸ-ㅏ. 모시옵고.

다어미:

다+어미. 계모.

제여곰:

저-ㅣ-여~곰. 제가끔, 제각기.

라:

-라. 가리라, 고르라.

맛디고:

.ㅣ-고. 맡기고.

필백(匹帛):

비단 피륙.

23ㄴ

주고 옷과 棺과 祭 거슬 손 다 야 두고 집 사과 여희여 닐오 崔立이 無道야 겨지블 긋 주007) 긋:

억지로.

이대:

읻.ㅐ. 잘.

Ⓒ 편찬 | 세종(조선) 명찬 / 1481년(성종 12)

23ㄴ

蒲察氏. 字明秀. 完顔長樂之妻也. 哀宗遷歸德. 以長樂爲總領. 將兵扈從. 長樂一子在幼. 出妻紫氏所生也. 明秀撫育如已出. 崔立之變. 驅從官妻子. 人自閱之. 蒲察聞. 以幼子付婢僕. 且與之金幣. 親具衣棺祭物. 與家人訣曰. 崔立不道. 强人妻女. 兵在城下. 吾何所逃. 惟一死不負吾夫耳. 汝等惟善養幼子. 遂自縊而死. 欣然若不以死爲難者. 年二十七良人扈從返無期. 義子零丁幼且癡. 撫育眞能如已出. 生平母道儘無虧.

逃難全身計已窮. 幼兒金幣付家僮. 自治喪具從容死. 千載爭欽烈婦風

Ⓒ 편찬 | 세종(조선) 명찬 / 1434년(세종 16) 11월 25일 반포

명수구관 금나라

금나라 애종이 귀덕에 옮아 가실 적에 완안 장락이 모시고 가는데, 장락의 어린 아들이 있어서 계모 명수가 제 아들 같이 길렀다. 최립이 난리를 일으키고 종관의 처자를 몰아다가≪종관(從官)은 임금을 모시고 다니는 사람이다.≫ 제각기 고르라 하므로, 명수가 듣고 어린 자식은 종에게 맡기고 금과 피륙을 또 주고 옷이며 관이며 제사할 것을 손수 갖추어 두고 집사람과 헤어지며 이르기를, “최립이 무도해서 남의 아내를 강탈하는데, 군대가 성 밑에 있으니, 내 어디로 도망하겠는가? 오직 죽어야 내 남편을 배반하지 않을 뿐이다. 너희들이 이 아기를 잘 기르라.” 하고, 손수 목매어 죽기를 어렵게 여기지 않았다.

Ⓒ 역자 | 김정수 / 2010년 10월 9일