- 역주 삼강행실도

- 삼강행실효자도 주해

- 삼강행실효자도(三綱行實孝子圖)

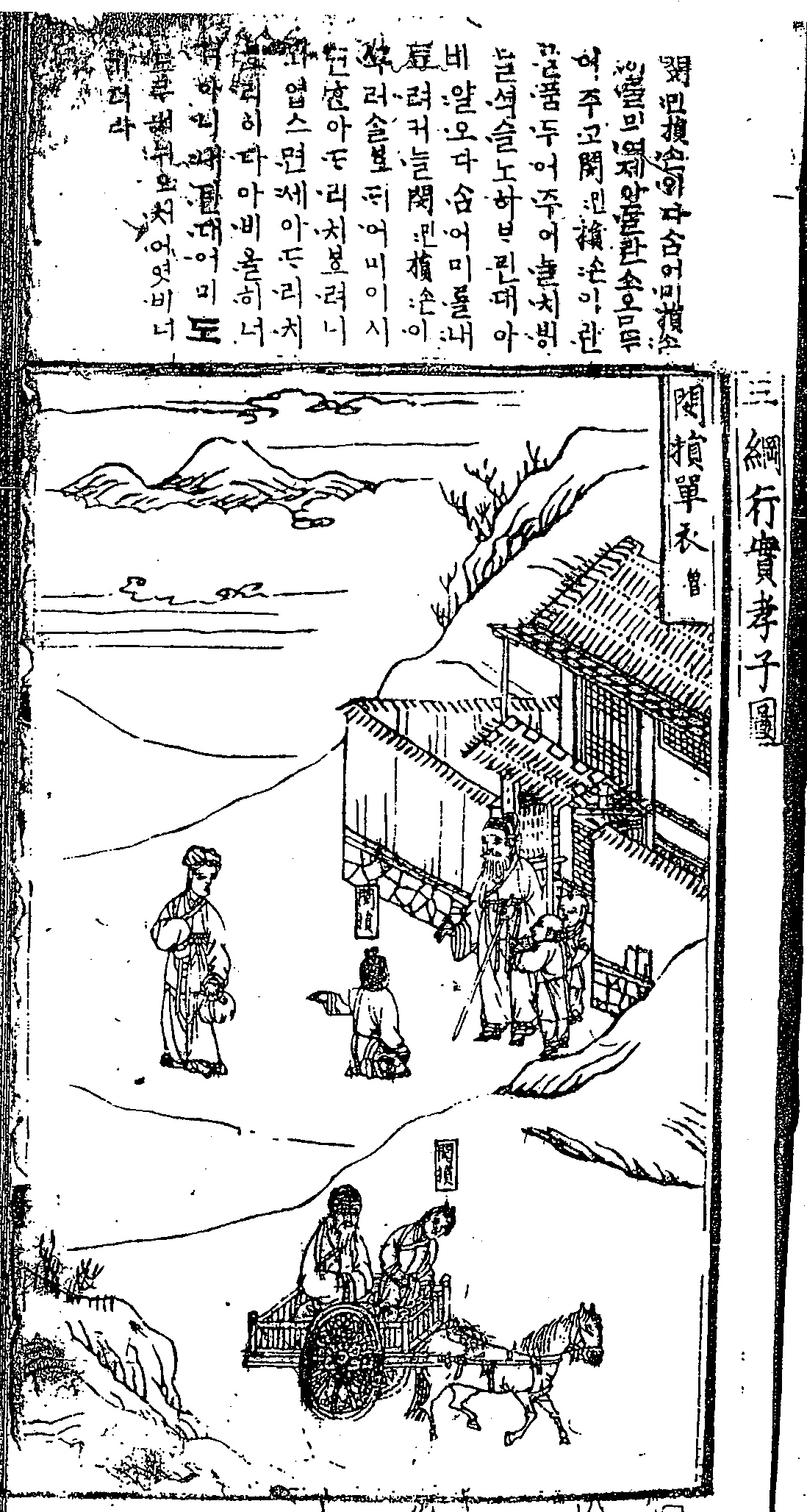

- 민손단의(閔損單衣)

민손단의(閔損單衣)

閔損單衣 魯

閔損 다어미 주001) 損이 주002) 믜여 주003) 제 주004) 아란 주005) 소옴 두어 주고 閔損이란 품 주006) 두어 주어늘 치 주007) 주008) 셕슬 주009) 노하 주010) 린대 주011) 아비 알오 주012) 다어미를 내툐려 주013) 커늘 주014) 閔損이 러 주015) 주016) 어미 이시면 아리 치려니와 주017) 업스면 세 아리 치리다 주018) 아비 올히 주019) 너겨 주020) 아니 내틴대 어미도 도 주021) 뉘으처 주022) 어엿비 주023) 너기더라

다어미:

의붓어미. 참고 : 다아비(의붓아비), 다짓(새의 칼깃에 다음가는 깃).

손(損)이:

“민손, 거북” 따위처럼 사람이나 물건의 이름이 닿소리로 끝나면 부르기 편하게 하려고 뒷가지 “-이”를 덧붙임.

믜여:

미워하여. “믜-”에 그림씨를 만드는 뒷가지 “-ㅂ-”가 붙으면 “믭다”(밉다)가 됨.

제:

저(자기)+ㅣ. 자기의.

아란:

아들일랑. 아들은. “으란/ 란”은 대조하고 강조하는 토씨임.

품:

+품. 갈꽃. “품”은 “ㅍ(프)-ㅜ-ㅁ”으로 분석되어 ‘핌, 핀 것’으로 해석되므로 “꽃”과 같은 뜻을 나타냄.

치:

추워. “칩다”(춥다)의 활용형 “-ㅓ.”

:

말.

셕슬:

셗~ᅟᅳᆯ. 고삐를.

노하:

놓-ㅏ. 놓아.

린대:

버리니까.

알오:

알-오. “-오”는 “-고”의 ㄱ가 ㄹ 밑에서 떨어진 것임.

내툐려:

내티-ㅗ-려. 내치려, 내쫓으려. “-ㅗ-려”는 의도를 나타내는 씨끝 “-으려/려”의 옛말임.

커늘:

“거늘”의 준말.

러:

-ㅓ. 꿇어.

:

-ㅗ. 사뢰되, 말씀 드리되.

치려니와:

-ㅡ려니와. 추우려니와, 추울 것이거니와.

치리다:

-ㅡ리--다. 추우리이다, 추울 것입니다. “--”는 들을이를 높이기 위한 안맺음씨끝임.

올히:

옳+ㅣ. 옳게.

너겨:

너기-ㅓ. 여기어.

도:

돌+ㆍ+((ㅓ)). 돌이켜. “도다”가 “돌이켜다”로 변함. “ㆍ”는 하임(사동)의 뒷가지임.

뉘으처:

뉘읓-ㅓ. 뉘우쳐. “뉘읓다”가 “뉘우치다”로 변함.

어엿비:

어엿ㅂ+ㅣ. 어여삐, 또는 딱하게.

Ⓒ 편찬 | 세종(조선) 명찬 / 1481년(성종 12)

1ㄴ

閔損. 孔子弟子. 早喪母. 父娶後妻生二子. 母嫉損. 所生子衣綿絮. 衣損以蘆花絮. 父冬月令損御車. 體寒失靷. 父察知之. 欲遣後妻. 損啓父曰. 母在一子寒. 母去三子單. 父善其言而止. 母亦感悔. 遂成慈母身衣蘆花不禦寒. 隆冬寧使一身單. 因將好語回嚴父. 子得團圝母得安.

孝哉閔損世稱賢. 德行由來萬古傳. 繼母一朝能感悟. 從玆慈愛意無偏

後母不慈. 獨厚已兒. 弟溫兄凍. 蘆絮非綿. 父將逐母. 跪白于前. 母今在此. 一子獨寒. 若令母去. 三子俱單. 父感而止. 孝乎閔子

Ⓒ 편찬 | 세종(조선) 명찬 / 1434년(세종 16) 11월 25일 반포

민손단의 노나라

민손의 계모가 손이를 미워하여 제 아들일랑 솜 두어 주고 민손일랑 갈꽃을 두어 주거늘, 추워서 말 고삐를 놓아 버리니까, 아비가 알고 계모를 내치려 하거늘, 민손이 꿇어 말씀드리되, “어미 있으면 한 아들이 추우려니와 없으면 세 아들이 추우리이다.” 아비 옳게 여겨 아니 내치니, 어미도 돌이켜 뉘우쳐 어여삐 여기더라.

Ⓒ 역자 | 김정수 / 2010년 10월 9일